Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 26. Mai

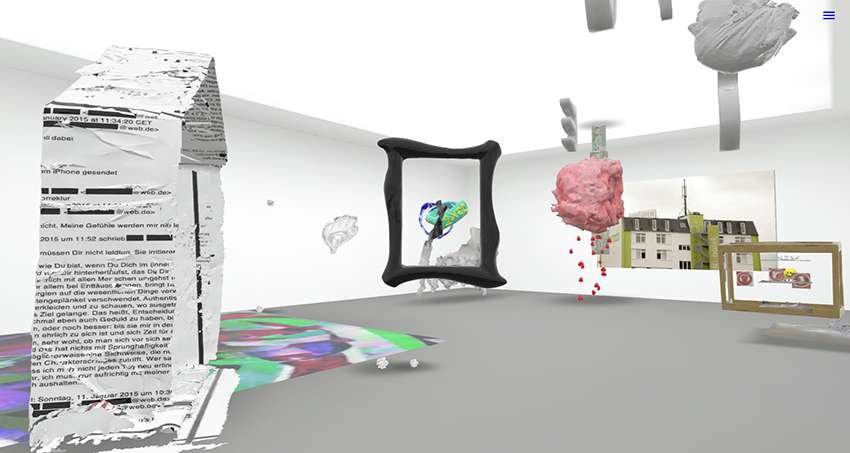

Die zahlreichen Versammlungsbeschränkungen der vergangenen Monate zwangen Galerien, Museen und Ausstellungsräume, sich darüber Gedanken zu machen, wie ihre Shows online zugänglich gemacht werden könnten. In seinem Beitrag für rhizome.org beleuchtet Michael Connor das Format der Online-Ausstellung aus historischer Perspektive und analysiert dessen Möglichkeiten und Potentiale. Die meisten der gegenwärtigen Online-Ausstellungen seien Versuche, einen IRL-Besuch ins Internet herüberzuretten, was häufig zu einer phantomschmerzartigen Erfahrung führe – die Abwesenheit der besonderen Qualitäten eines echten Ausstellungsbesuchs trete nur um so deutlicher hervor, so Connor. Es komme darauf an, die spezifischen Qualitäten einer Online-Show zu verstehen und entsprechend mit ihnen zu arbeiten. Der Autor nennt drei wichtige Charakteristika, welche sie von einer Offline-Ausstellung unterscheiden würden. Erstens: „Digital artworks that appear to be coherent objects are rather the performance of objecthood. Digital culture is “more about practices than objects.”” Zweitens: “Online exhibitions do not take place in a unified, coherent space. For example, every user has a differently sized screen, so the literal screen space in which the exhibition is accessed is highly variable.” Und Drittens: “Specific sets of relations that serve a larger curatorial aim may be often refracted, online, through works that change over time, the input of audiences, the reshuffling of algorithms. Exhibitions as a whole are social processes, and online exhibitions are social processes that play out via computer networks.” Unbedingt lesenswert!

Dazu passend: Nate Freemans Bericht über die zahlreichen großen Online-Aktionen wichtiger Kunstmarktplayer auf news.artnet.com. Auch er (und zahlreiche von ihm befragte ProtagonistInnen) berichten vor allem über all das, was sie aktuell vermissen würden.

Texte Zur Kunst veröffentlicht seit März regelmäßig sogenannte “Notes from Quarantine”. Mitte Mai war nun die Mitbegründerin und Herausgeberin von TZK, Isabelle Graw, an der Reihe. Ihre Einleitung zum Text verrät folgendes: “Der krisenbedingte ‚Lockdown‘ verstärkt nicht nur soziale Ungleichheiten wie etwa die strukturelle Benachteiligung von Frauen. Auch droht der Kunstmarkt sich unter dem Eindruck von ‘private viewings’ und ‘private sales’ in eine umso exklusivere und intransparentere Zone zu verwandeln. Damit steht nichts Geringeres als der Wert der Kunst selbst infrage […] Dort, wo sozialer Austausch angesichts von Galerienschließungen und Abstandsregelungen massiv erschwert ist, entfällt auch die institutionelle Rahmung von Kunst im modernen Sinne.”

Wie drastisch die Corona-Pandemie der zum großen Teil privatwirtschaftlich finanzeirten Kunst- und Kulturszene in den USA zusetzt, beschreibt Verena Harzer in ihrem Bericht für die TAZ am Beispiel von New York. Zur allgemeinen Lage der Künste bemerkt sie: “[Die Organisation] ‚Americans for the Arts‘ schätzt, dass allein die US-Kulturinstitutionen mindestens vier Milliarden Dollar bräuchten, um die Krise so gerade überleben zu können. Eine Summe, die aus staatlichen Töpfen kommen müsste. Am Ende aber hat der US-Kongress gerade mal 75 Millionen Dollar für den ‚National Endowment for the Arts‘, die US-amerikanische Bundesbehörde für Kunst und Kultur, bereitgestellt, um mit dem Geld Institutionen und Künstlern, die unter der Coronakrise leiden, zu helfen.”

Nathan Jurgenson veröffentlichte im vergangenen Jahr seine fototheoretisches Buch “The Social Photo - On Photography and Social Media”, in welchem er die fotografischen Bilder unserer Gegenwart vor allem als Bestandteile sozialer Praktiken definiert. Im Interview mit Taylor Dafoe, welches auf news.artnet.com veröffentlicht wurde, spricht er über die fotografische Vermittlung der Corona-Pandemie in den sozialen Netzwerken und versucht zu analysieren, welches “Image” von der Krise so in unserem kollektiven Gedächtnis verbleiben könnte.

Vor einigen Woche hatte sich der ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Castorf, in einem Spiegel-Interview über die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona Pandemie beschwert, wie üblich mit ziemlich polemischen Worten (hier geht’s zur DPA-Kurzzusammenfassung auf Zeit Online ). Im deutschen Kulturbetrieb steht er damit bisher ziemlich alleine da – es herrscht der überwältigende Konsens, dass die Freiheitsbeschränkungen auszuhalten seien, um die Gesundheit und das Leben der Menschen zu schützen. Dies scheint wenig verwunderlich, haben doch Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Konsensualität in der kulturellen Produktion der letzten Jahren immer stärker an Gewicht gewonnen. Transgression, also die ästhetische Strategie der Grenzüberschreitung, hat hingegen deutlich an Stellenwert verloren. Castorfs Äußerungen haben eben jenen Wandel für mich besonders plastisch werden lassen.

In einem Essay für Spiegel Online befasst sich der Ideengeschichtler und Rechtsphilosoph Johannes Thumfart mit den Prioritäten, welche der Staat während der Pandemie gesetzt habe. Er habe den Schutz des Lebens über das Wohlergehen der Wirtschaft und die Freiheitsrechte des/der Einzelnen gestellt, so der Autor. Er weist hier auf einen paradoxen Umstand hin: “Als Legitimation staatlicher Eingriffe war das Recht auf Leben eigentlich nicht vorgesehen. In der Regel wird es als ein individuelles Recht verstanden, das staatliche Eingriffe gerade beschränken soll.” In Anbetracht der umfangreichen Einschränkungen der Freiheitsrechte fragt Thumfart: “Warum rechtfertigt ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit, durch Corona zu sterben, derart weitgehende staatliche Eingriffe - und andere Risiken rechtfertigen diese nicht? […] Ist der Tod durch Corona etwa schlimmer als der Tod durch Raser? Den Opfern der täglichen Gewalt im Straßenverkehr und ihren Angehörigen mag es nun wie Hohn vorkommen, dass ein Verkehrsminister gerade jetzt für eine Senkung der Sanktionen für Geschwindigkeitsübertretungen plädiert. Wo doch der Schutz des Lebens über Freiheitsrechte und wirtschaftliches Wohlergehen gestellt wurde.” Es folgen zahlreiche weitere Beispiele ähnlicher Art, mit denen der Autor die Inkonsistenz staatlichen Handelns in Bezug auf den Lebensschutz zu belegen versucht. Er schließt seinen Essay mit folgenden Worten: “Vielmehr als die getroffenen Maßnahmen infrage zu stellen, geht es diesen Überlegungen darum, die innere Schlüssigkeit staatlichen Handelns einzufordern - und damit die Grundlage des Rechtsstaats. Die Coronakrise zwingt uns dazu, das Verhältnis von Staat und Gesundheit neu zu justieren. Sie bietet Potenzial für beides: die Gefahr der Schaffung eines Präzedenzfalls weitreichender staatlicher Eingriffe aufgrund der willkürlichen Auswahl eines spezifischen Risikobereichs unter vielen. Oder eine Politik, die sich wirklich nachhaltig dem Schutz des Lebens zuwendet.”

Die Stadt Düsseldorf hat Ende 2018 den Nachlass der Foto-Galerie Kicken für rund 8 Millionen Euro erworben, welcher nun vom Museum Kunstpalast verwahrt wird. Teil des Deals war ebenfalls eine größere Schenkung. In letzter Zeit wurde vermehrt Kritik laut – der Kaufpreis sei deutlich zu hoch gewesen, der Marktpreis des gesamten Konvoluts läge deutlich unter der gezahlten Summe. Wer sich für den auch kulturpolitisch sehr interessanten Fall interessiert, der/die sei auf die Analyse von Olga Kronsteiner verwiesen, welche sie für den Standard aus Wien verfasst hat. Ebenfalls sehr aufschlussreich sind Christiane Frickes Recherchen zum Ankauf, welche im Handelsblatt veröffentlicht wurden.

Florian Schneider-Esleben, Gründungsmitglied der Band Kraftwerk, verstarb Ende April diesen Jahres. Es folgten zahlreiche Nachrufe, welche, unter anderem, die besonderen Verdienste der Band vor allem für die Entwicklung der elektronischen Musik im Allgemeinen und Techno im Besonderen hervorhoben (Hier ein schöner von Jan Kedves für die Süddeutsche Zeitung ). Dass dieses Narrativ zu einfach gestrickt sei, versucht Uli Krug in seinem Beitrag für jungle.world zu belegen.

Ich HASSE Motorradlärm. Ein Interview mit dem Sounddesigner Thomas Görne, welches Emil Nefzger für Spiegel Online geführt hat, hat deshalb mein besonderes Interesse geweckt. Er fasst mein Problem sehr schön mit folgenden Sätzen zusammen: “Während eine Person den Lärm als positiv empfindet, kann er für eine andere belastend sein. Hier kommt ein Faktor hinzu: Der Fahrer, dem der Lärm das positive Gefühl des Beherrschens seiner Maschine gibt, kontrolliert die Lärmquelle. Die Passanten und Anwohner sind ihm dagegen ausgeliefert.” Darüber hinaus gibt es viele weitere interessante Einblicke zum Thema Sounddesign und Klangpsychologie.

Altersdiskriminierung sei schon vor der Corona-Epedemie ein großes Problem gewesen, nun habe sie sich noch weiter verschärft, warnt Marcus Latton in seinem Beitrag für jungle.world. Interessanterweise gehe diese gerade von liberal-progressiven Kräften aus.

Sarah Waterfeld, Sprecherin des KünstlerInnen-Kollektivs „Staub zu Glitzer“, welches durch die Besetzung der Volksbühne zum Amtsantritt Chris Dercons im September 2017 größere Bekanntheit erlangte, beschreibt in ihrem Gastbeitrag für den Freitag ihre Sicht auf die aktuellen “Hygiene-Demonstrationen” vor der Volksbühne.

Saskia Trebing fordert in ihrem Essay für Monopol, die gerade coronabedingt brachliegende Kultur des Händeschüttelns nicht mehr wiederzubeleben.

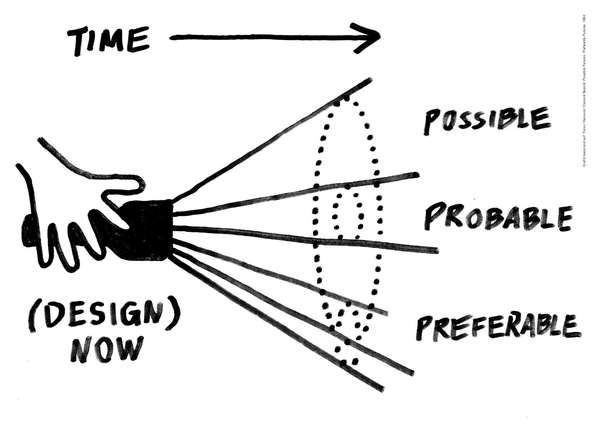

brand eins hat ein schönes Interview mit dem Zukunftsforscher und Unternehmensberater Johannes Kleske veröffentlicht. Kurze Kostprobe: “[brand eins:] Ist es auf Dauer nicht eher desillusionierend, wenn man sieht, dass sich die Zukunft einfach nie an das Bild halten will, das man sich im Workshop ausmalt? [Kleske:] Jetzt sind wir bei der spannenden Frage, wie Zukunft entsteht. Schon in den Fünfzigerjahren hat der niederländische Soziologe Frederik Polak die These vertreten, dass kollektive Zukunftserwartungen dabei eine große Rolle spielen. Die Gegenwart werde nicht durch in der Vergangenheit angestoßene Entwicklungen in die Zukunft geschoben, sondern vielmehr von der Zukunft angezogen, genauer gesagt: von dem, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Das Silicon Valley prägt durch seine Erzählung unsere Vorstellungen von der Welt von morgen, Elon Musk ebenfalls. Warum sollten deutsche Unternehmen nicht ihre eigenen Geschichten erzählen?”

Johannes Bendzulla

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Gespräche mit Natan Sznaider

Gespräche mit Natan Sznaider

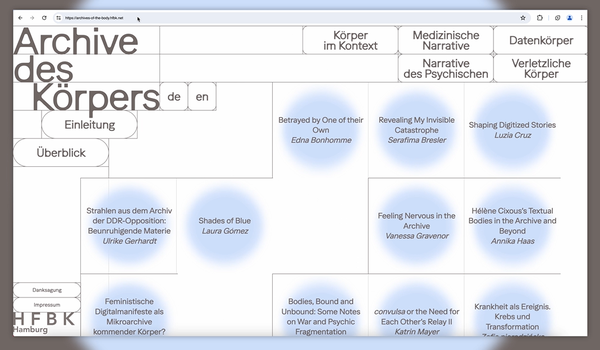

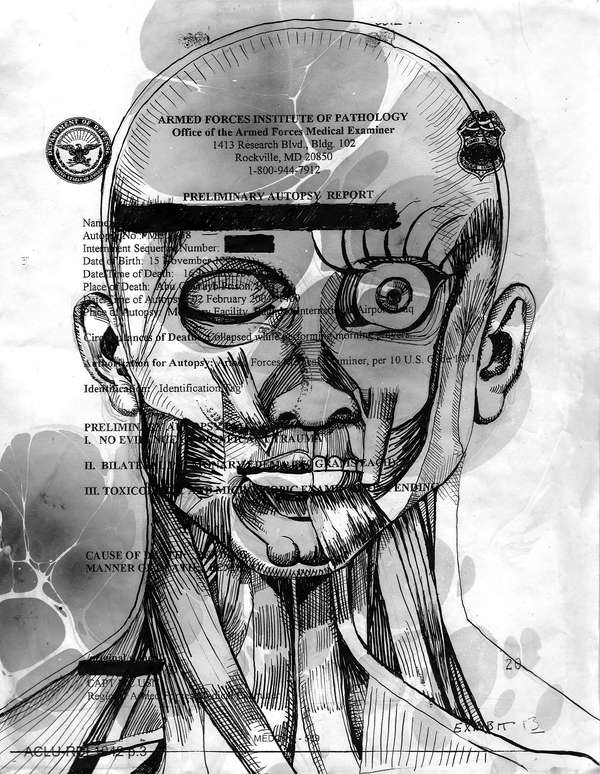

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

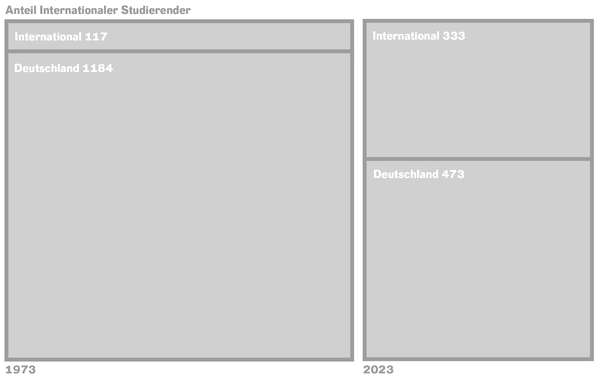

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

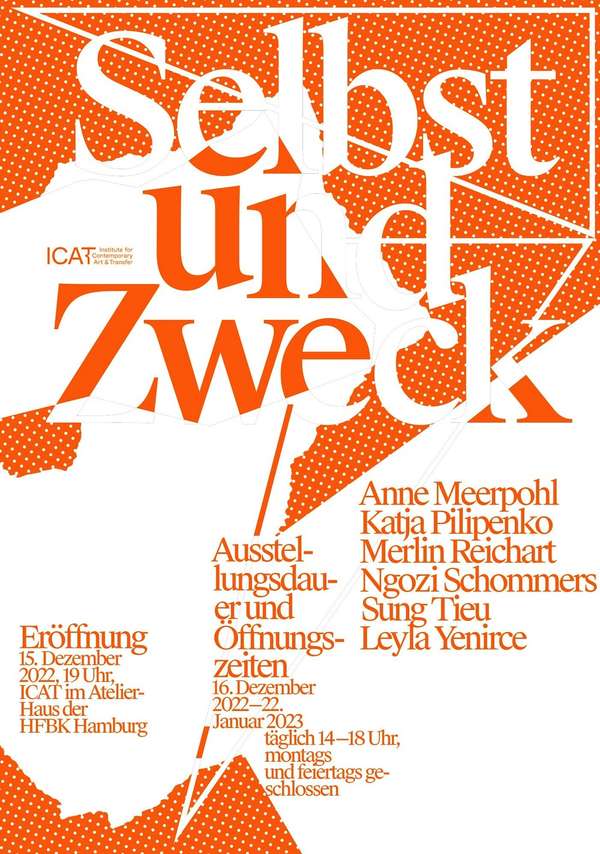

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

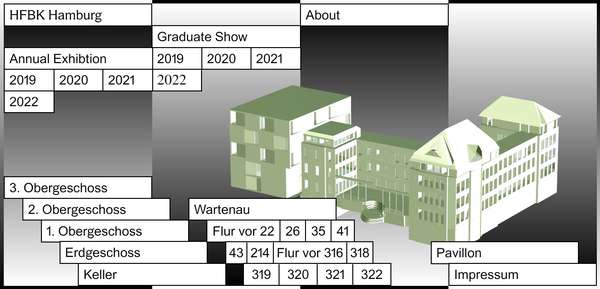

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

Semestereröffnung 2023/24

Semestereröffnung 2023/24

And Still I Rise

And Still I Rise

No Tracking. No Paywall.

No Tracking. No Paywall.

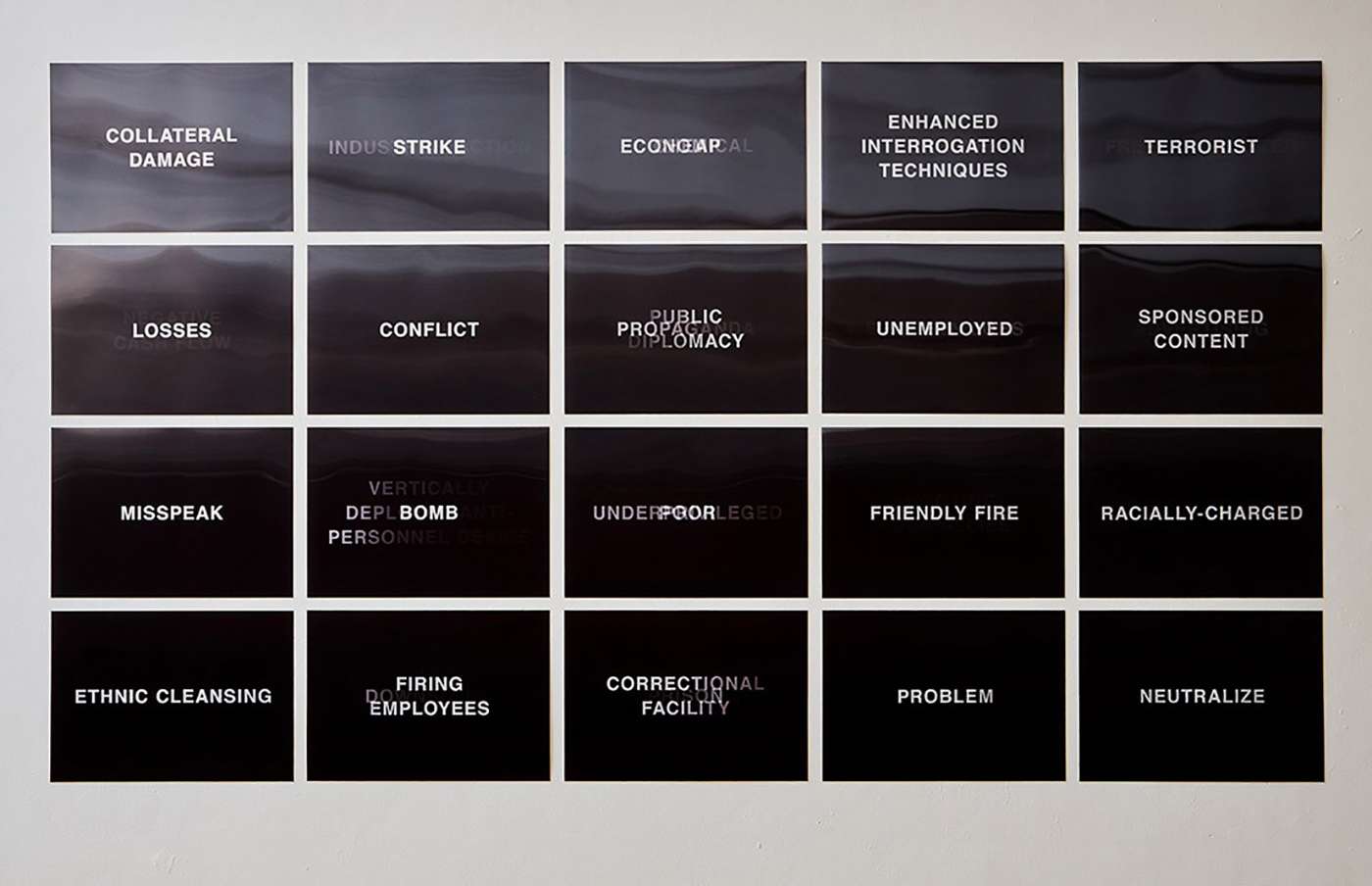

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

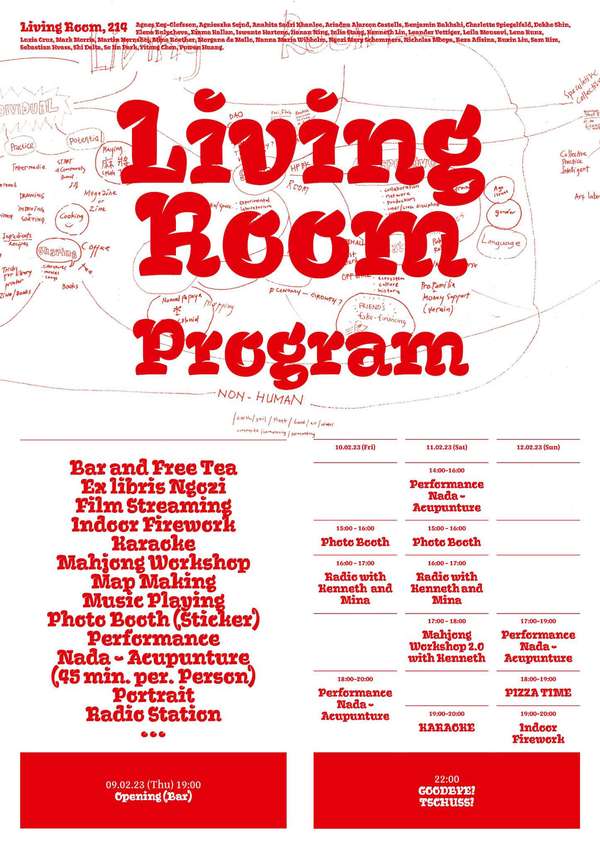

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Das Beste kommt zum Schluss

Das Beste kommt zum Schluss

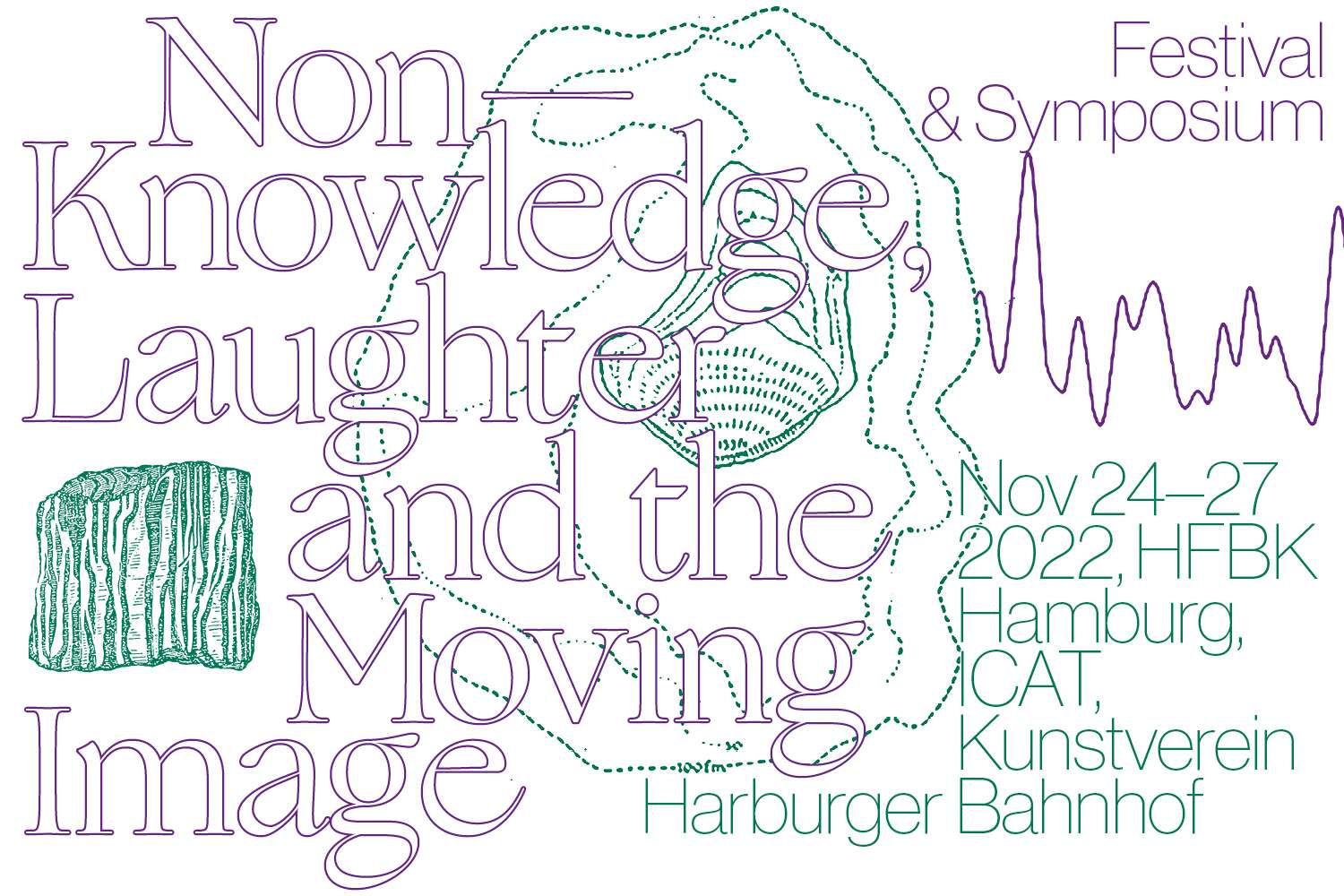

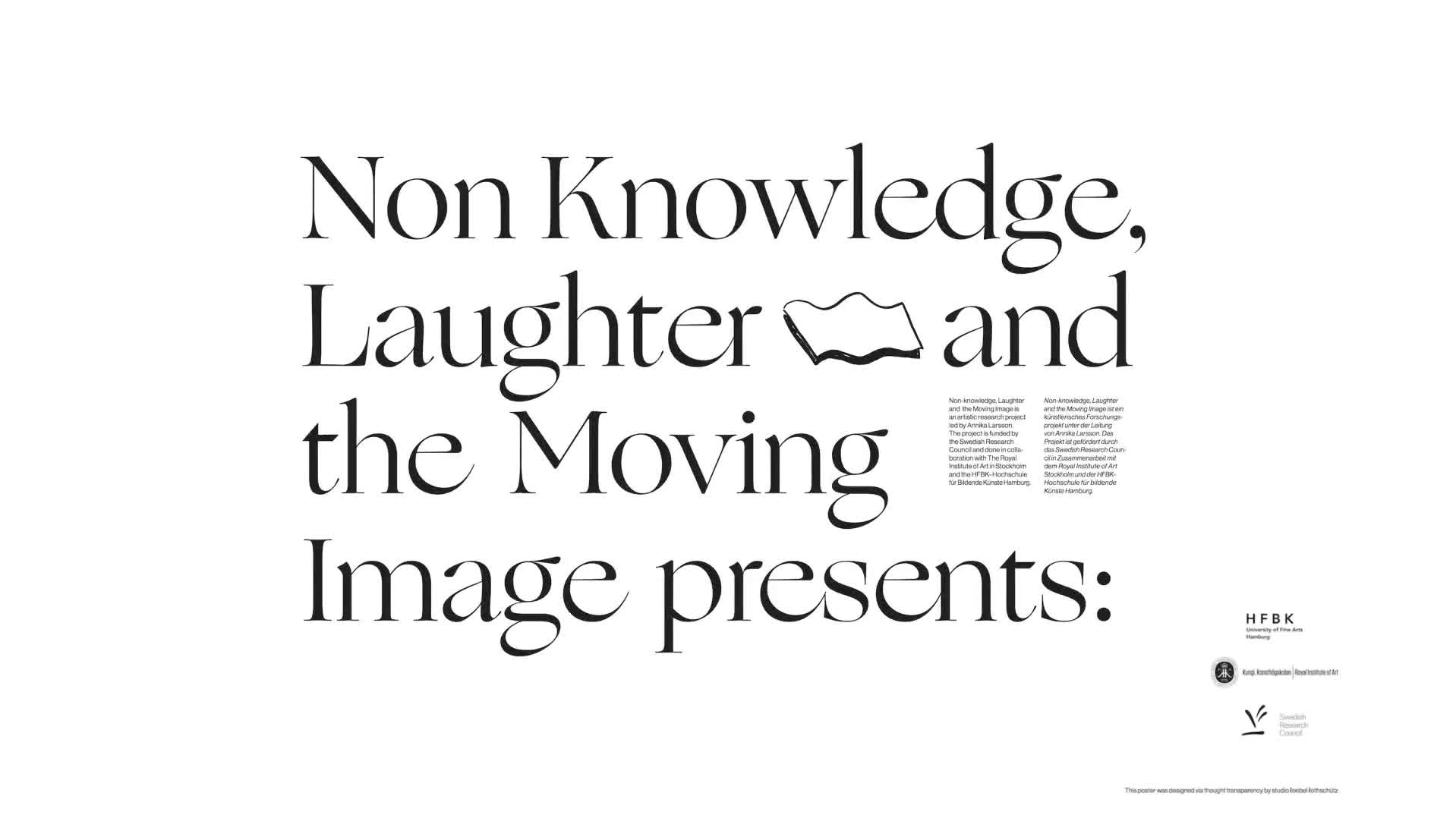

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Herzlich willkommen - und los geht's!

Herzlich willkommen - und los geht's!

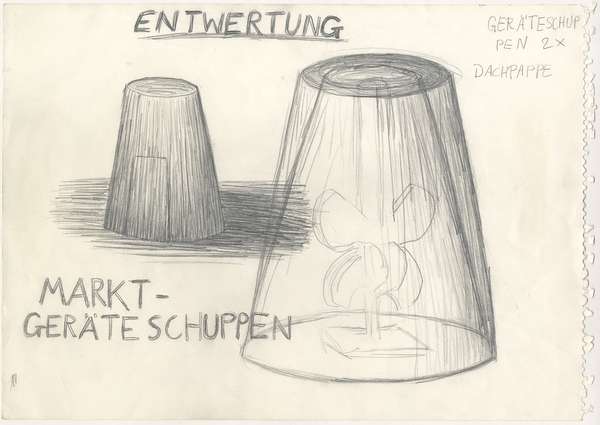

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

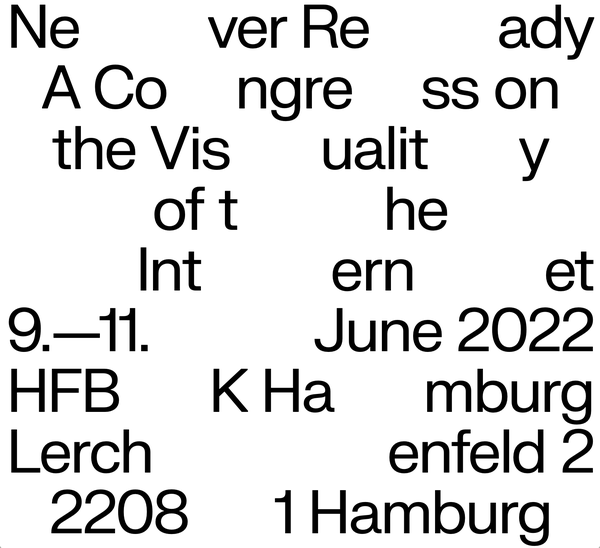

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

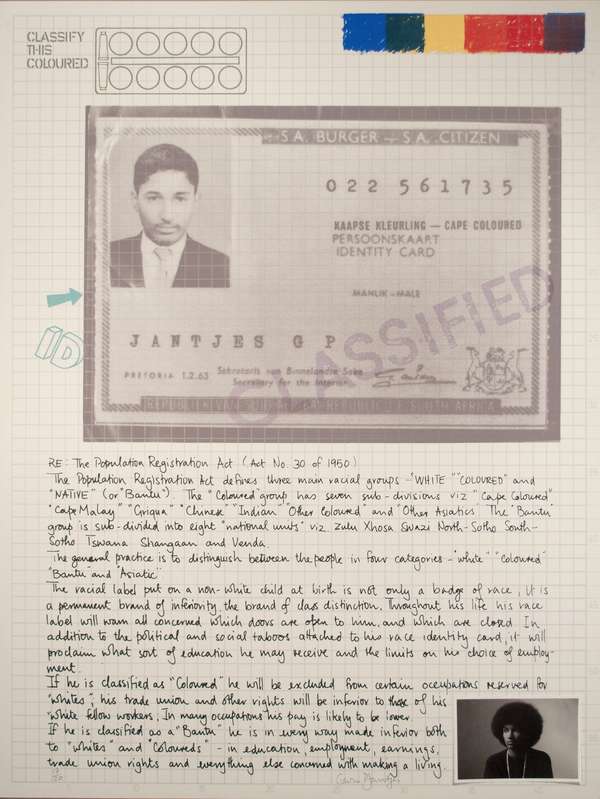

Diversity

Diversity

Summer Break

Summer Break

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

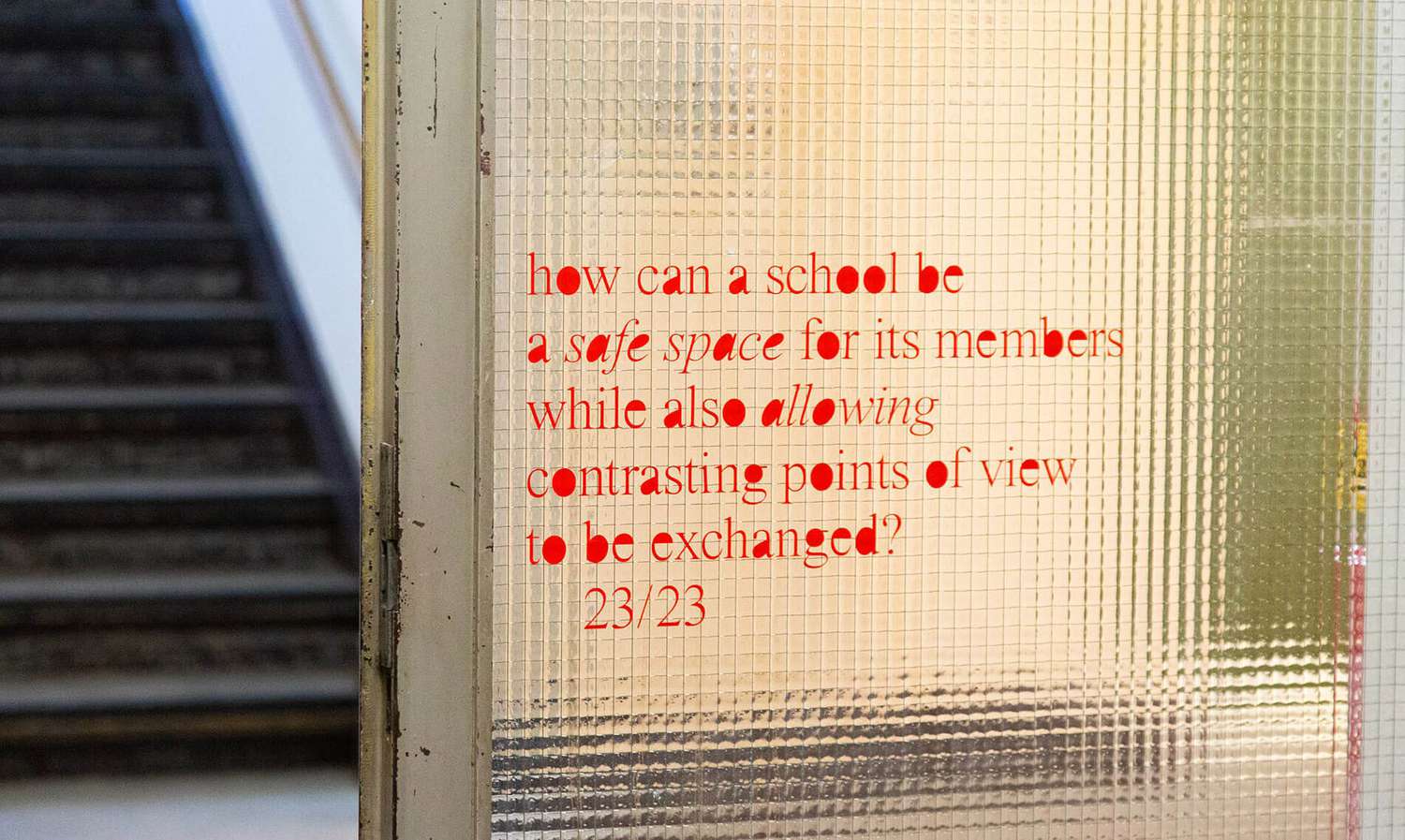

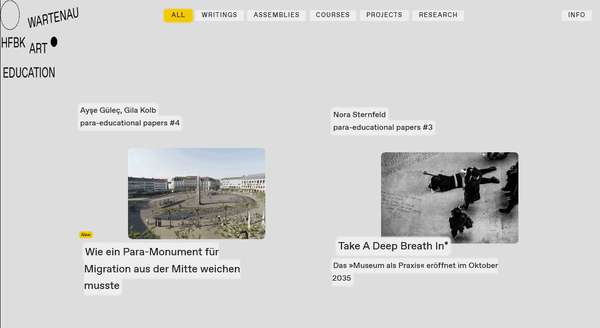

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

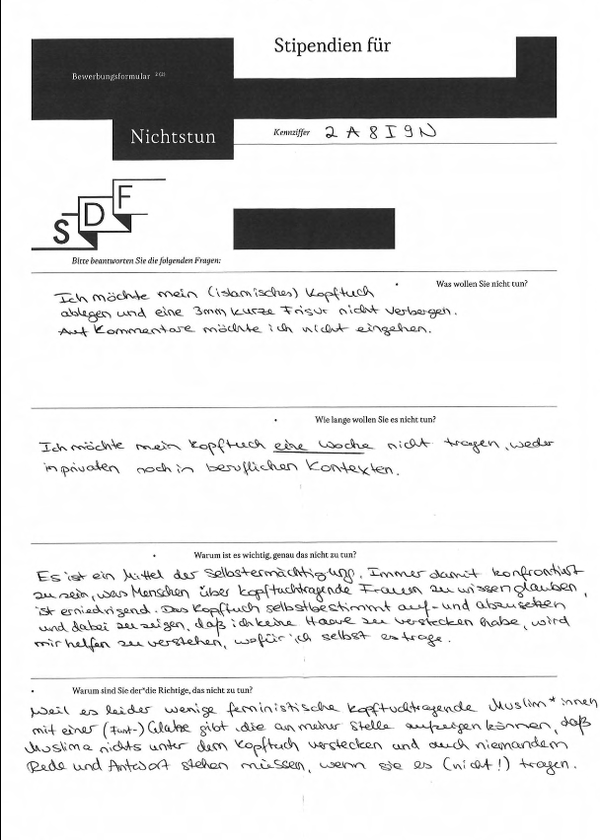

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

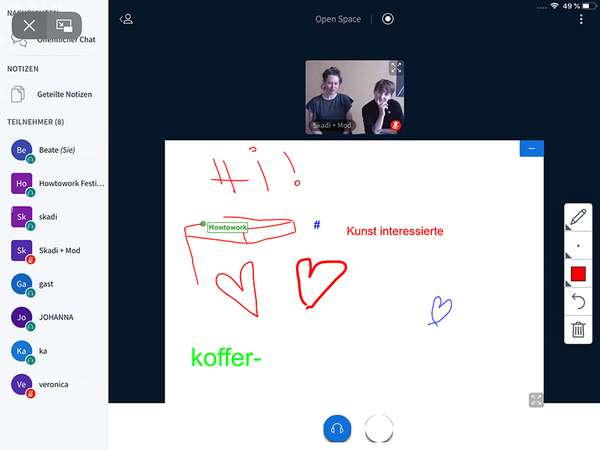

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

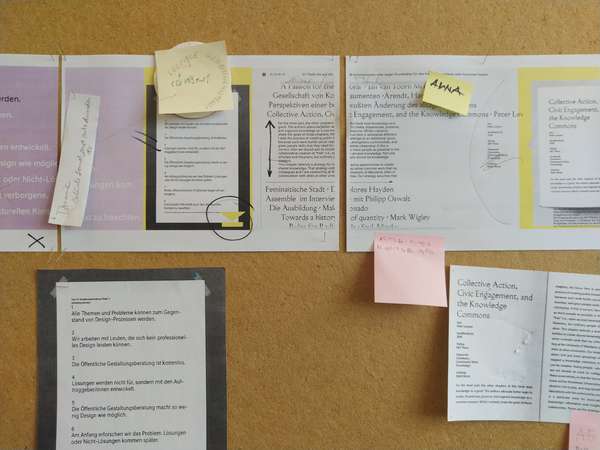

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?