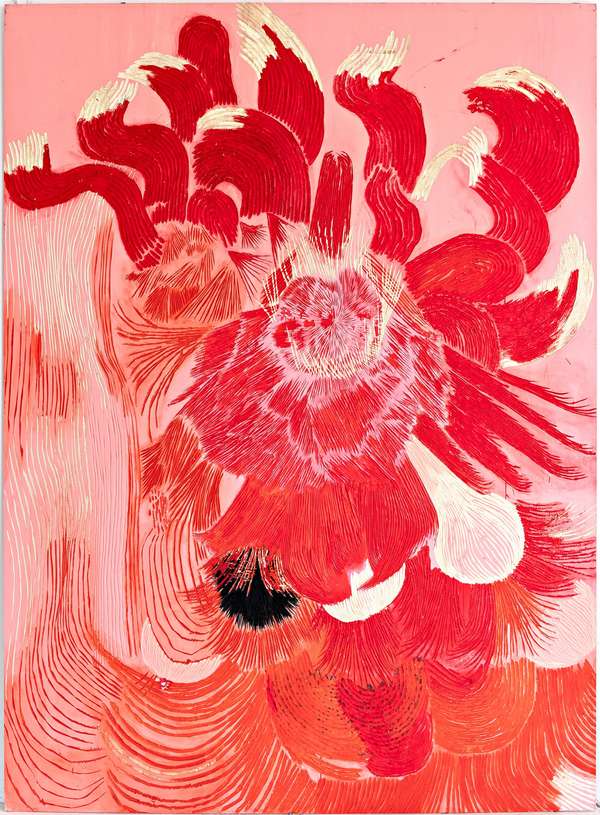

Estefania Morales, I Drive, God Guides ( yo manejo, Dios me guía); Foto: Tim Albrecht

Graduate Show 2025: Don't stop me now

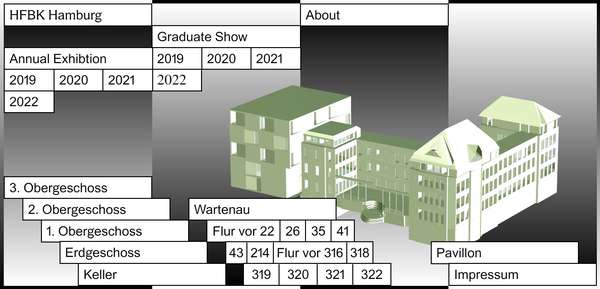

Vom 11. bis 13. Juli 2025 (täglich 14-20 Uhr) zeigen mehr als 150 Absolvent*innen des Studienjahres 2024/25 ihre künstlerischen Abschlussarbeiten in einer umfassenden Ausstellung in der HFBK Hamburg. Außerdem werden im Rahmen von Final Cut alle Abschlussfilme im Kinosaal des Filmhauses in der Finkenau 42 präsentiert.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

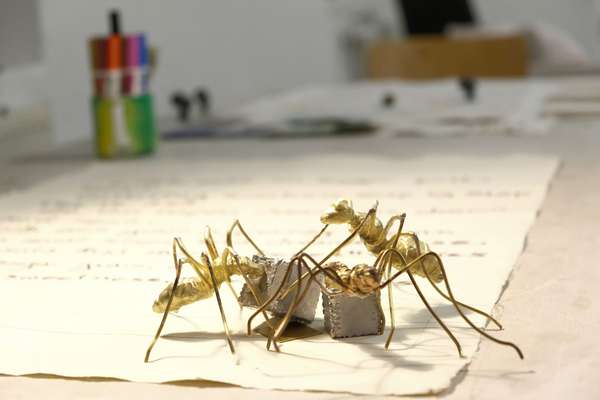

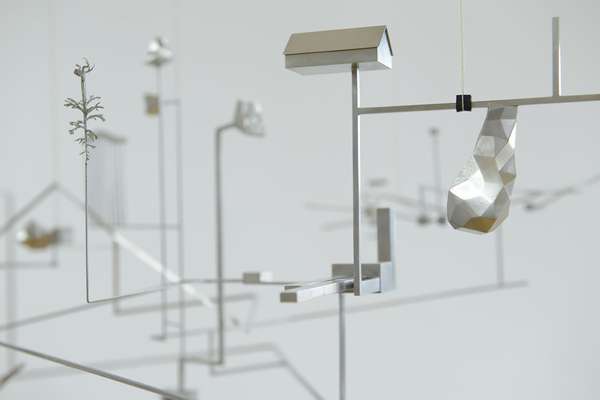

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

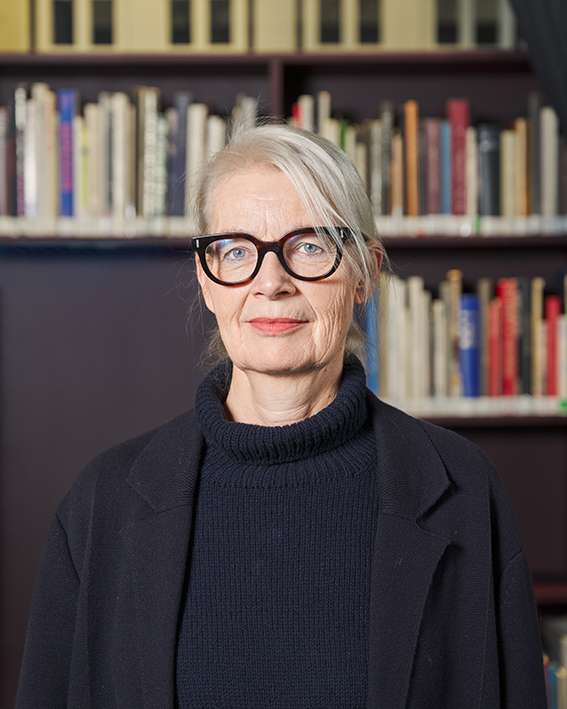

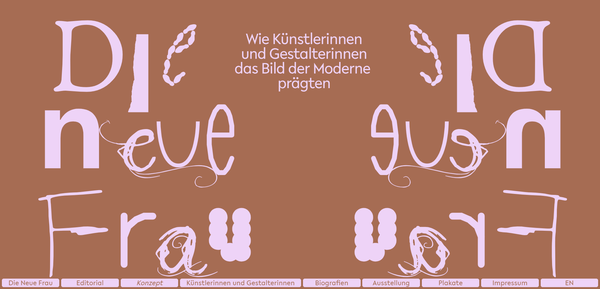

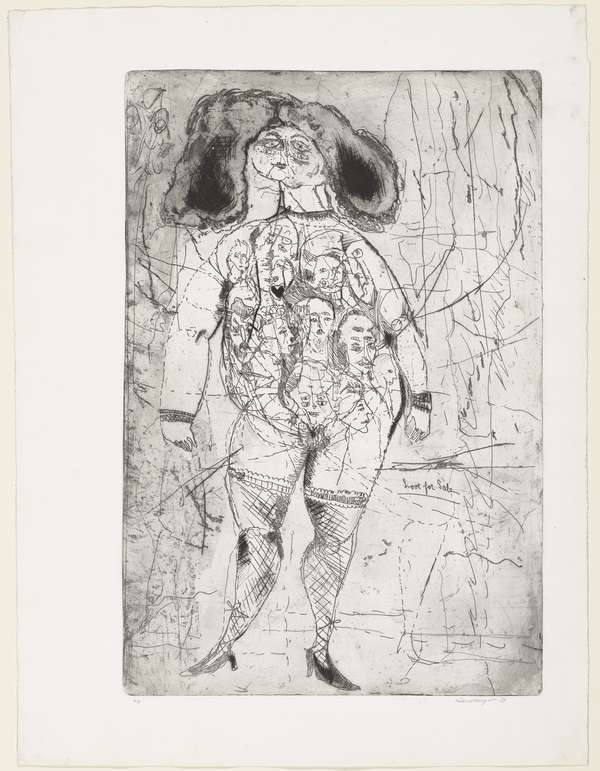

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

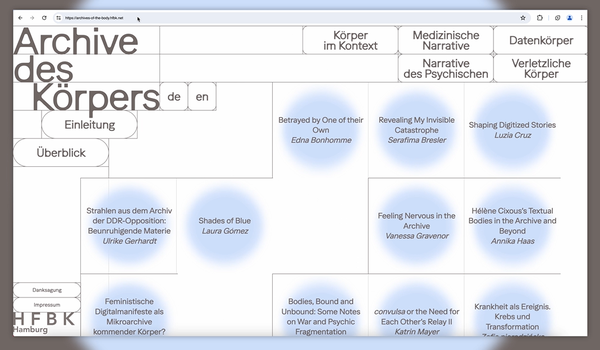

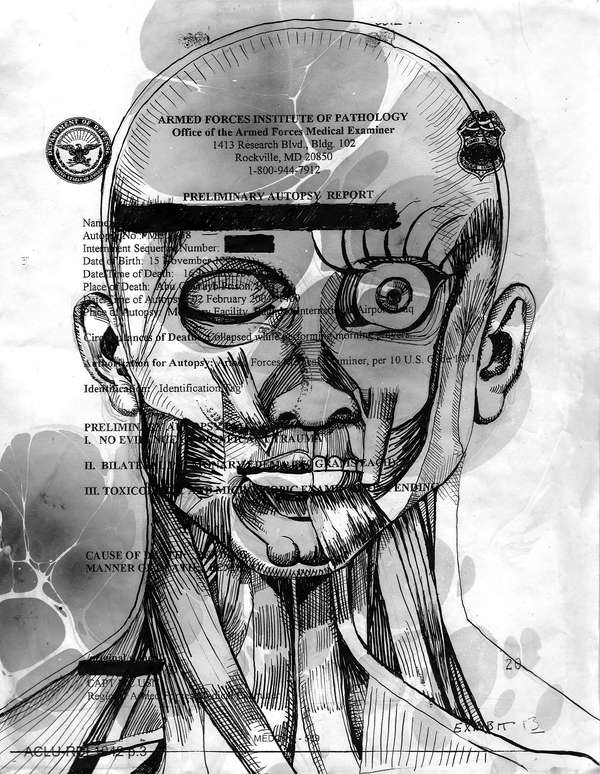

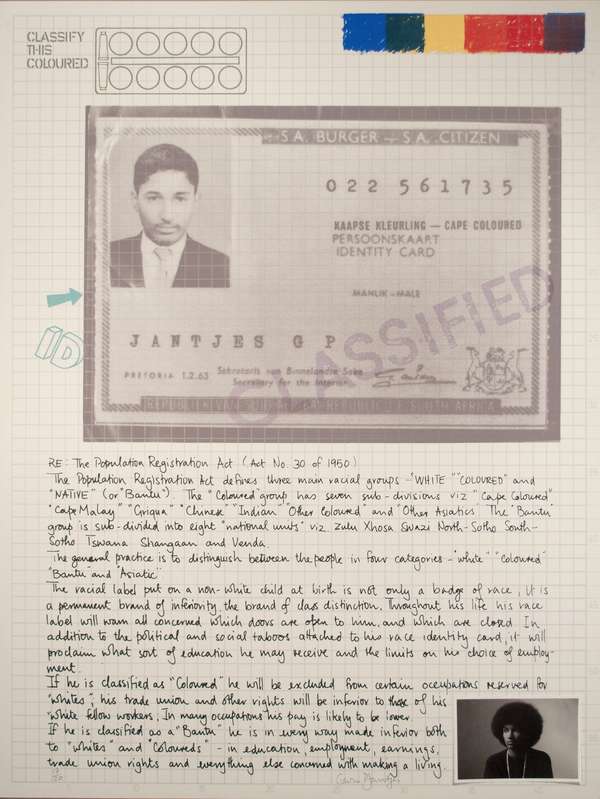

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

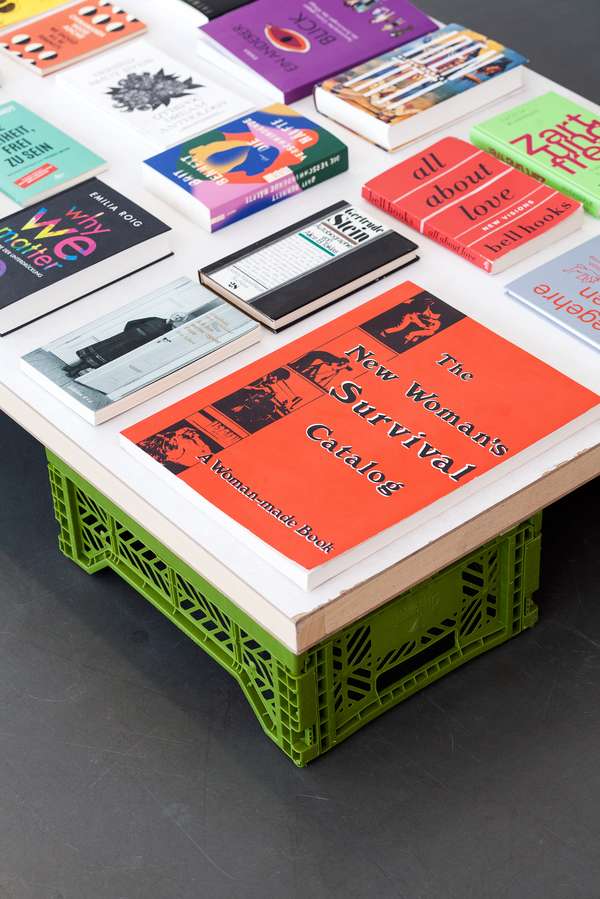

Extended Libraries

Extended Libraries

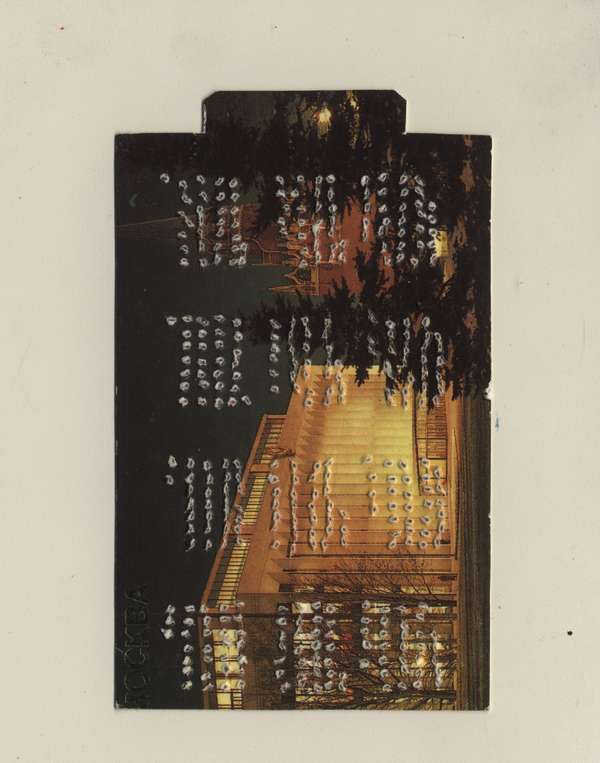

And Still I Rise

And Still I Rise

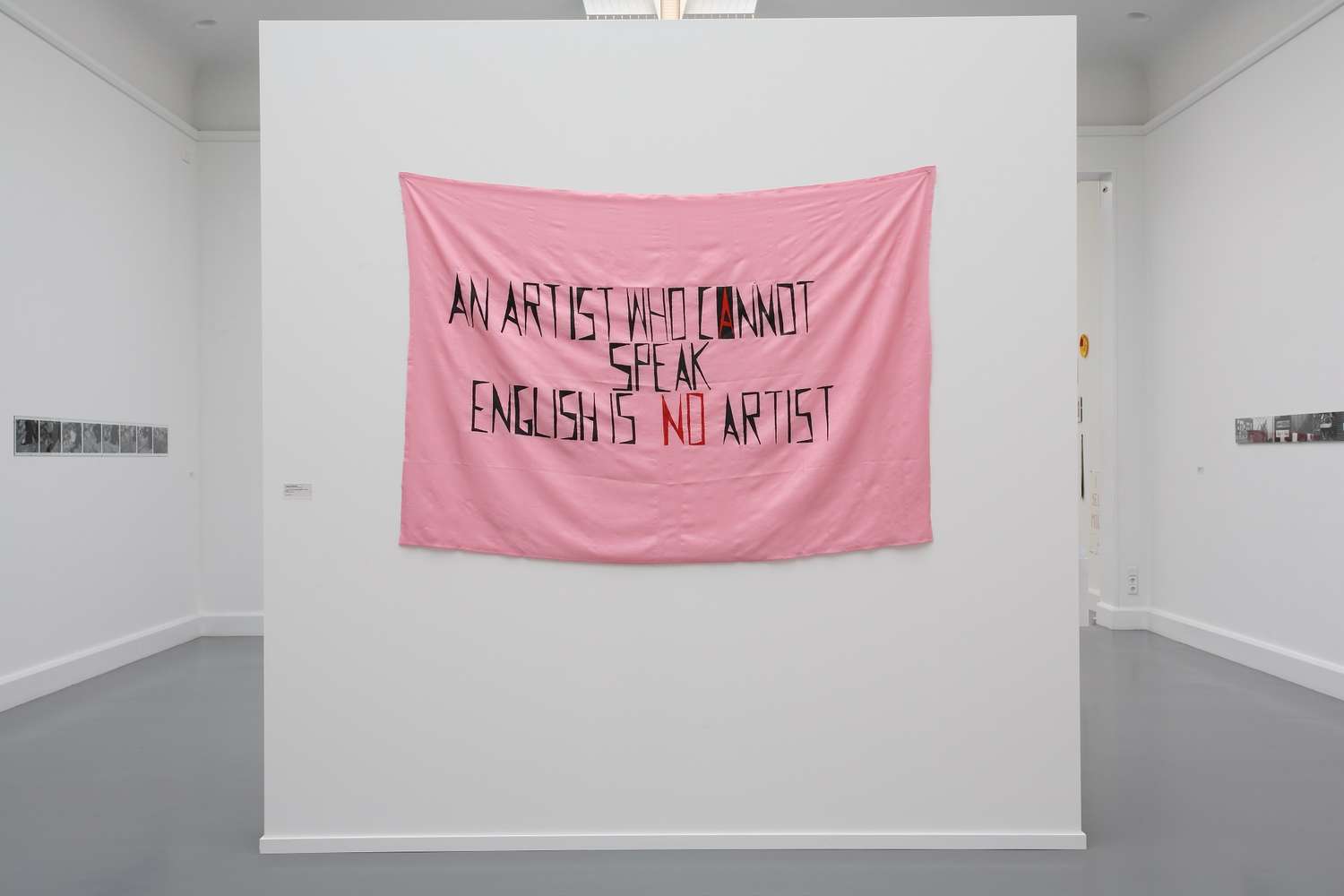

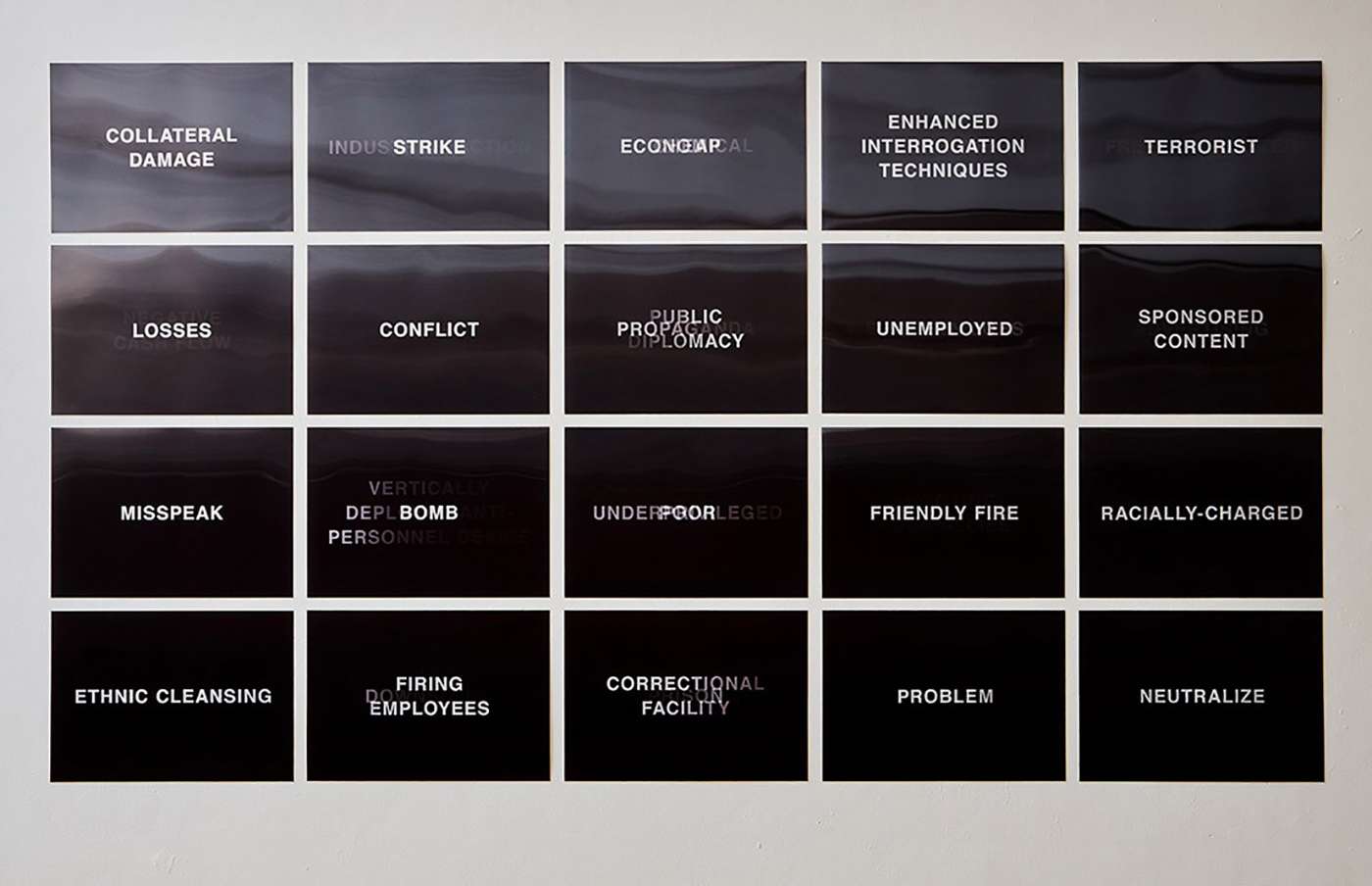

Let's talk about language

Let's talk about language

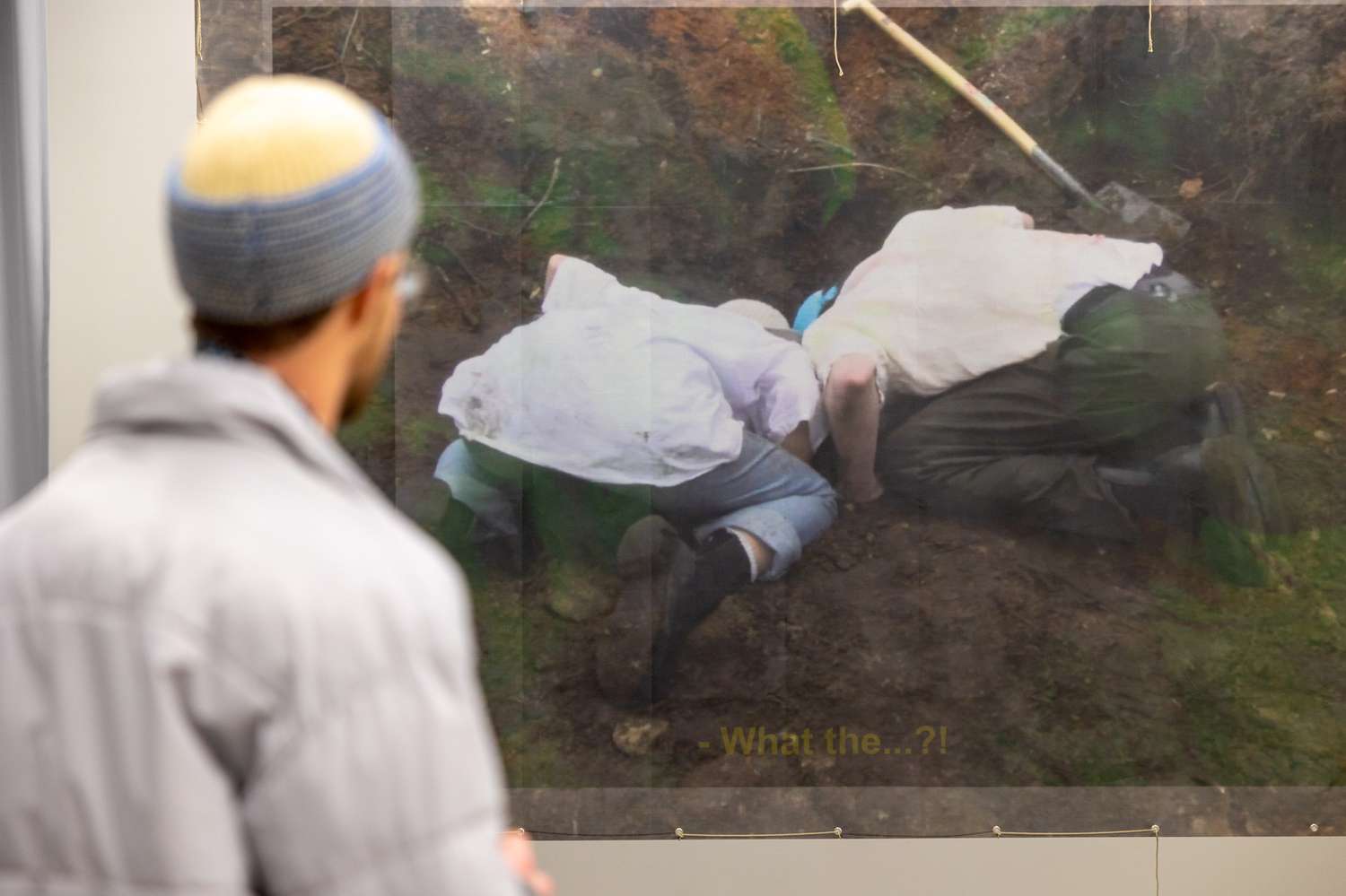

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

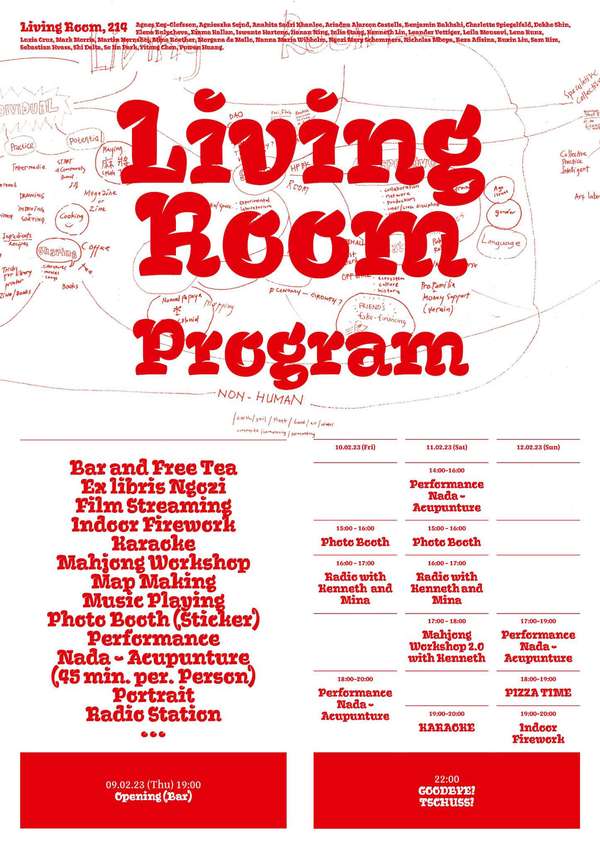

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

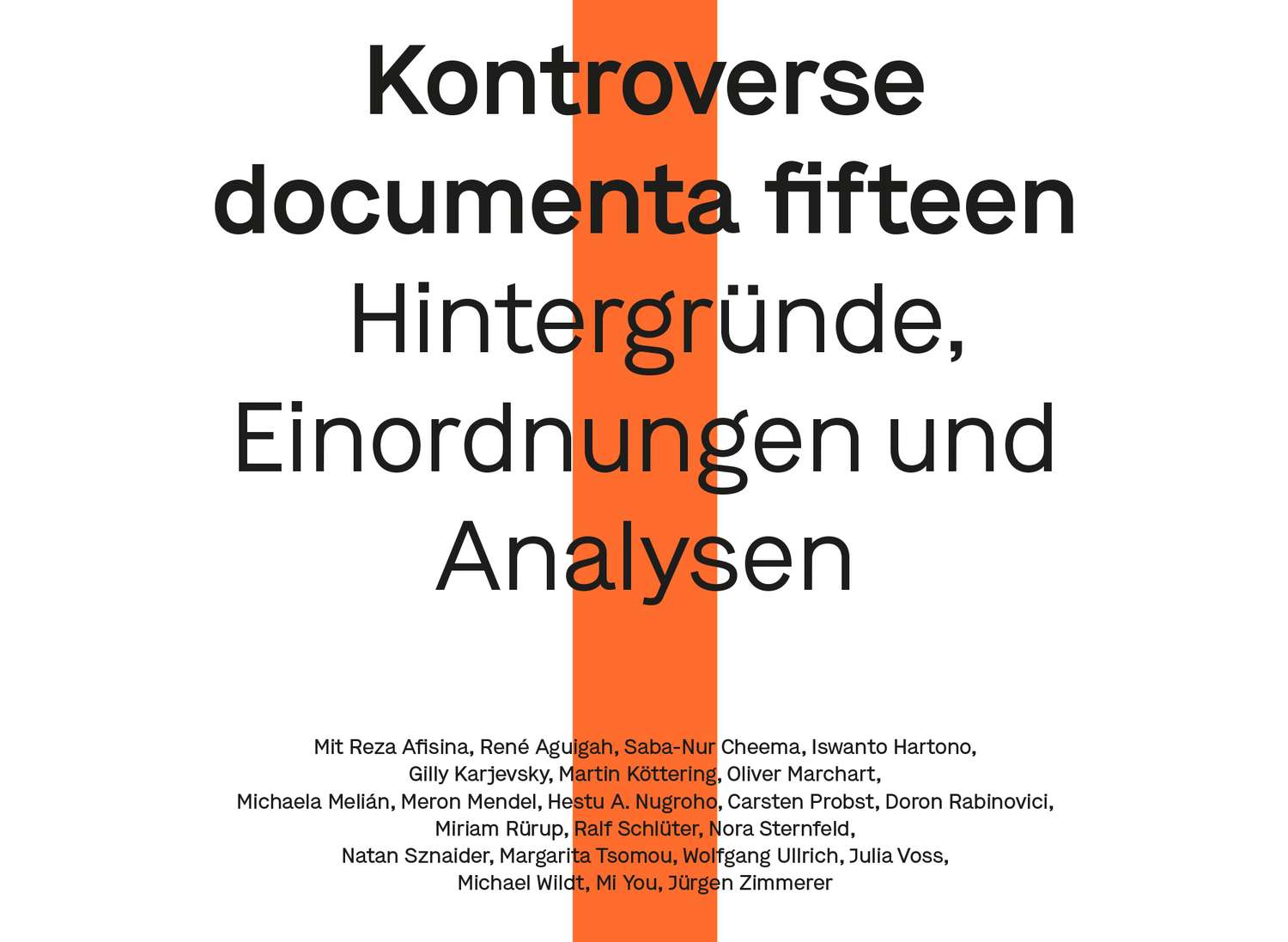

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

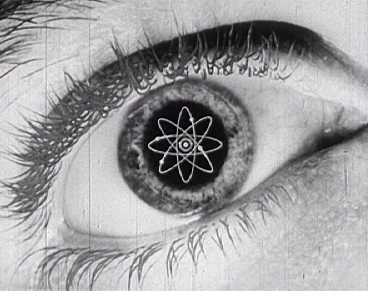

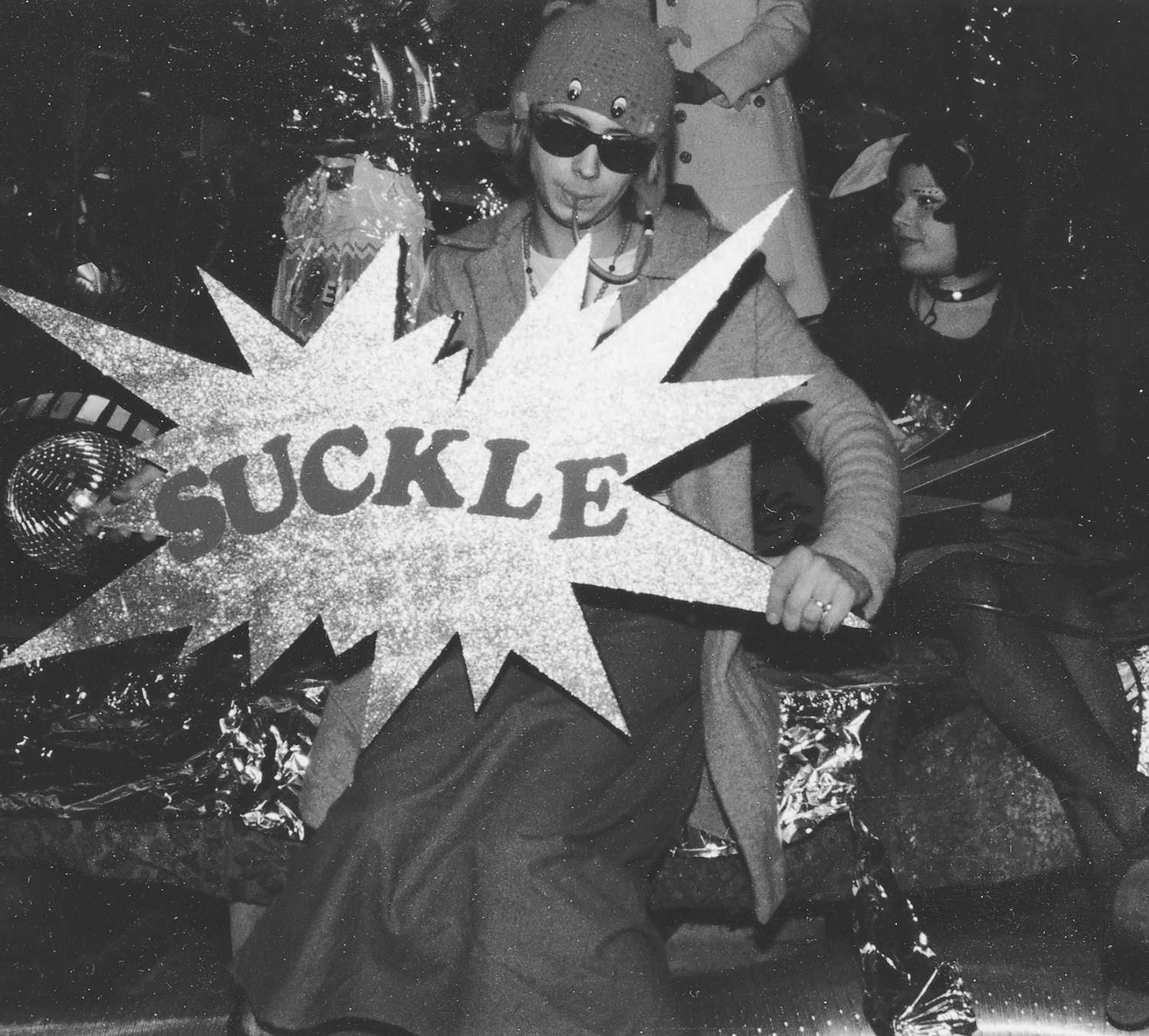

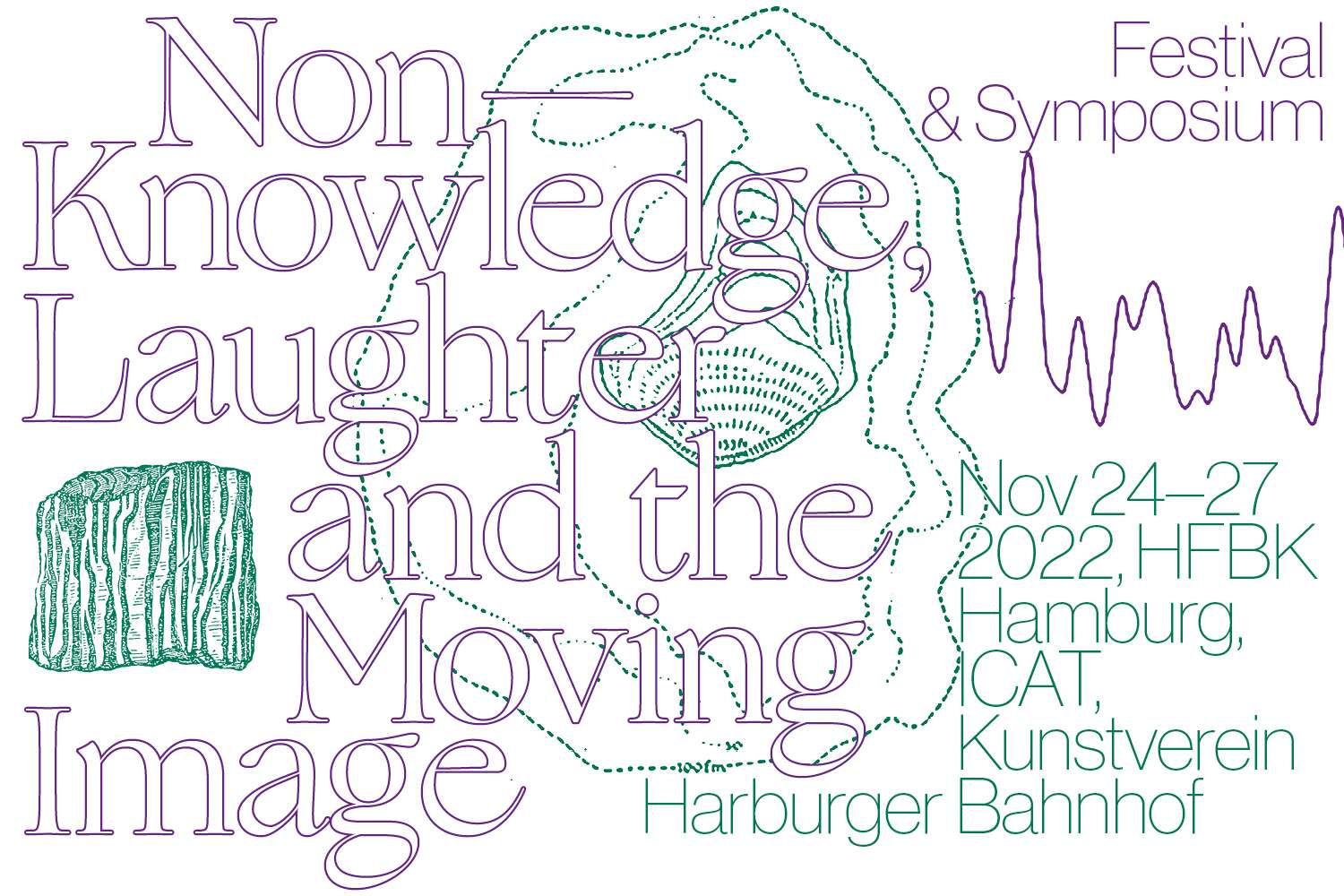

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

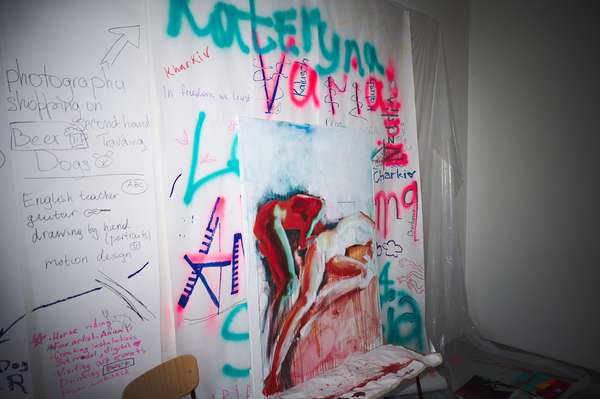

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

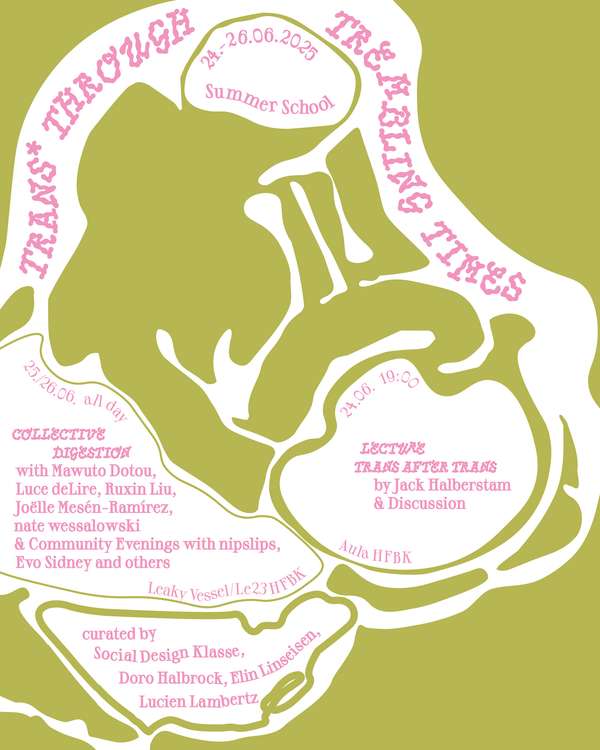

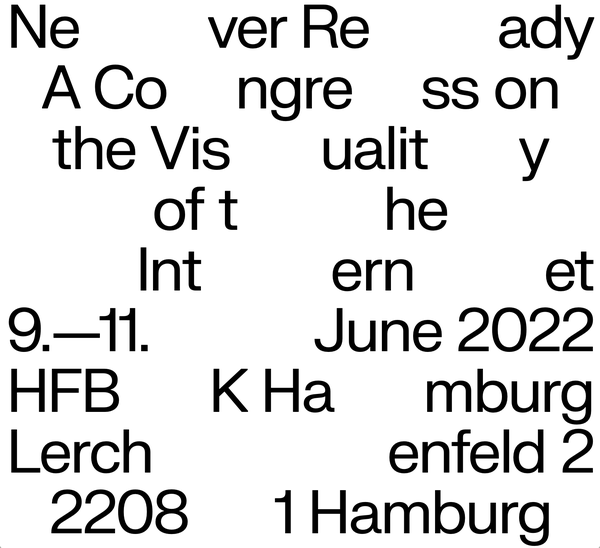

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

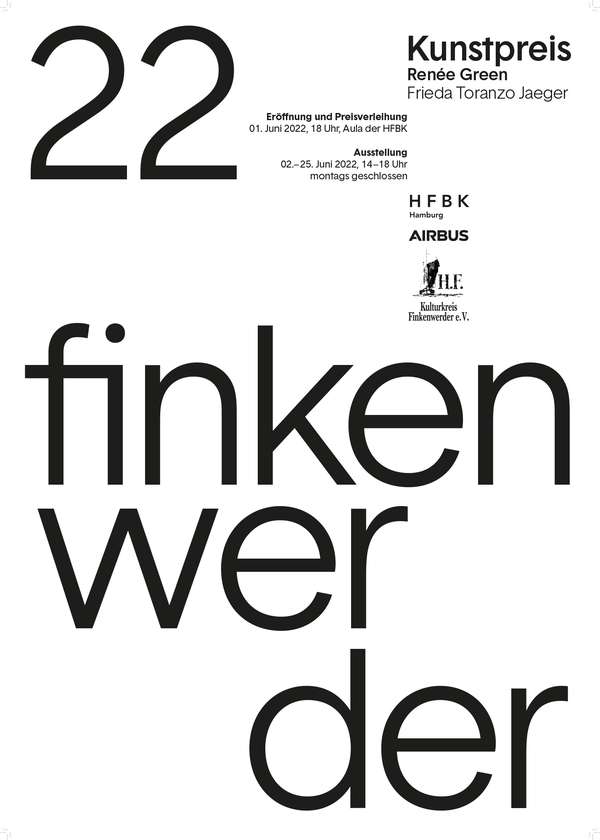

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

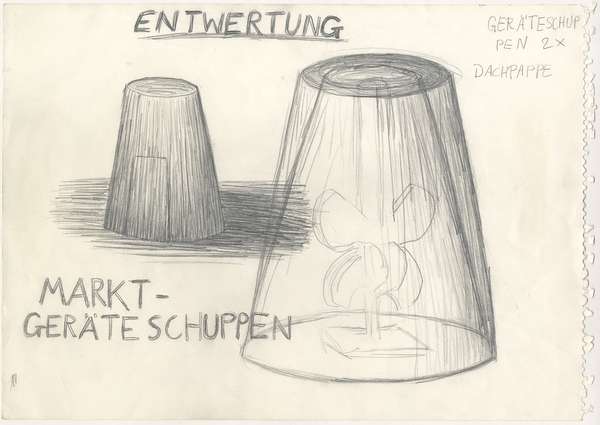

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

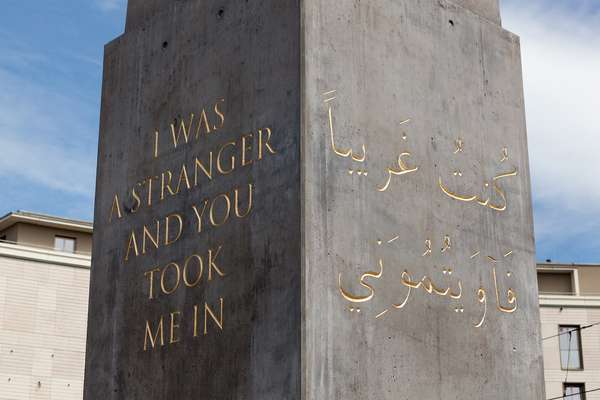

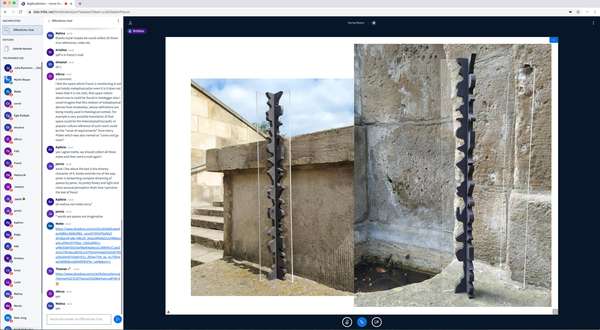

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

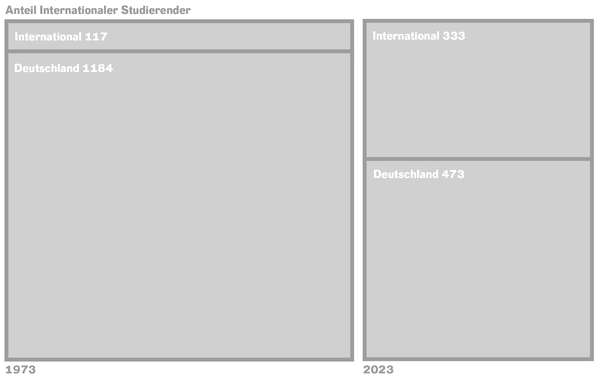

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

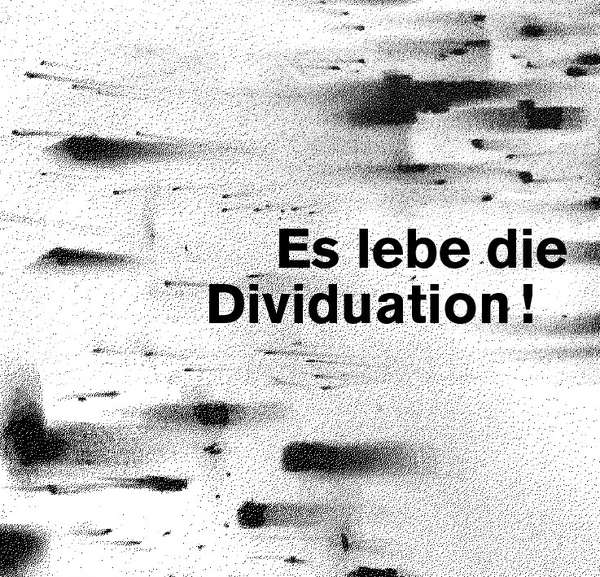

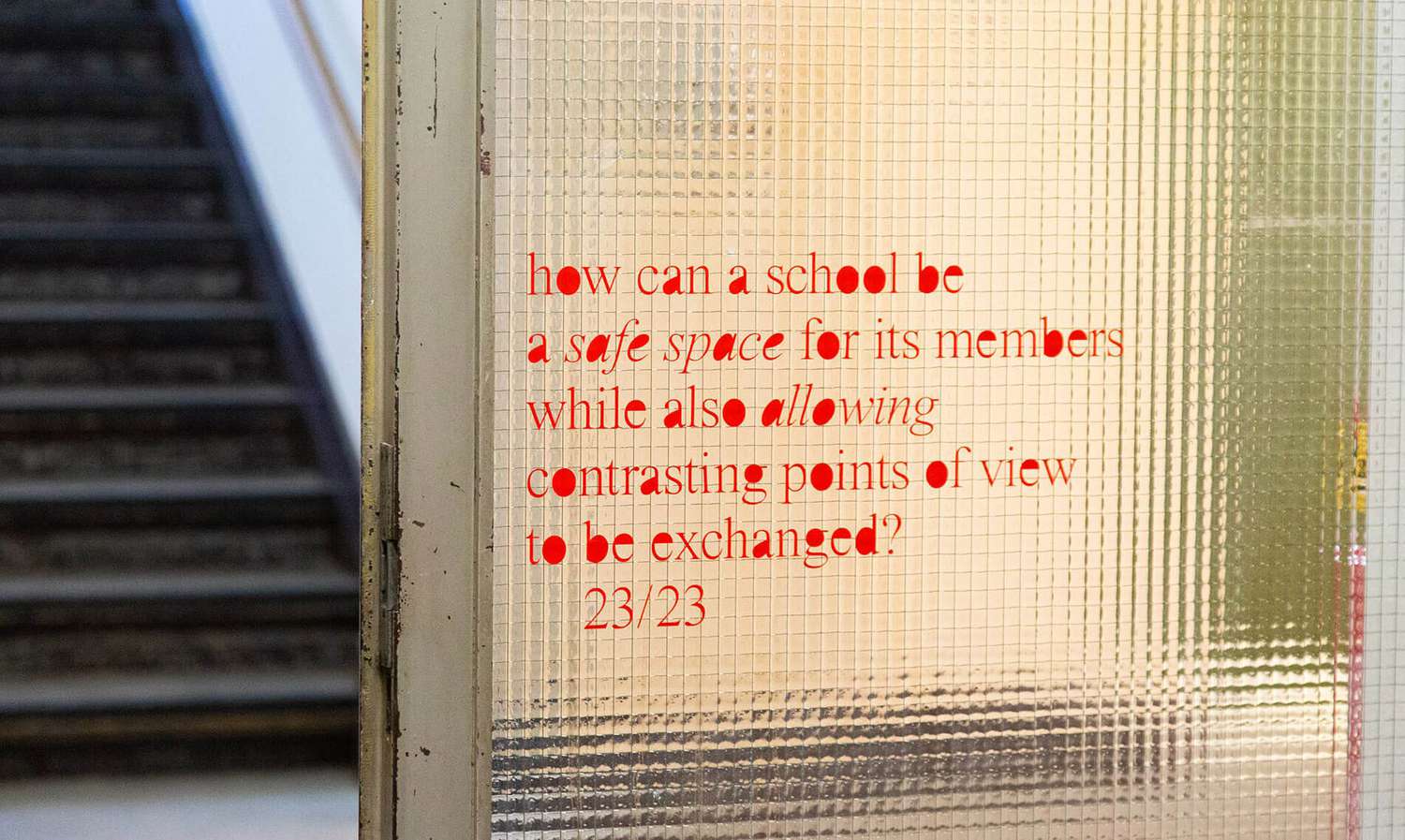

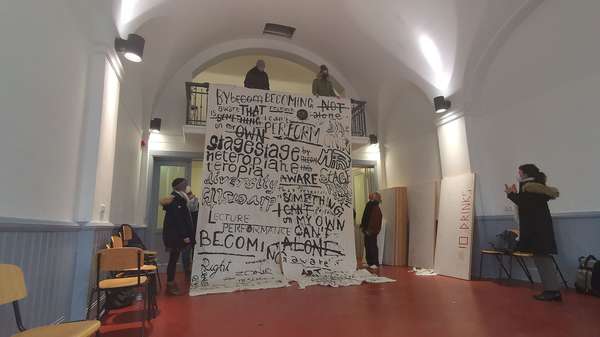

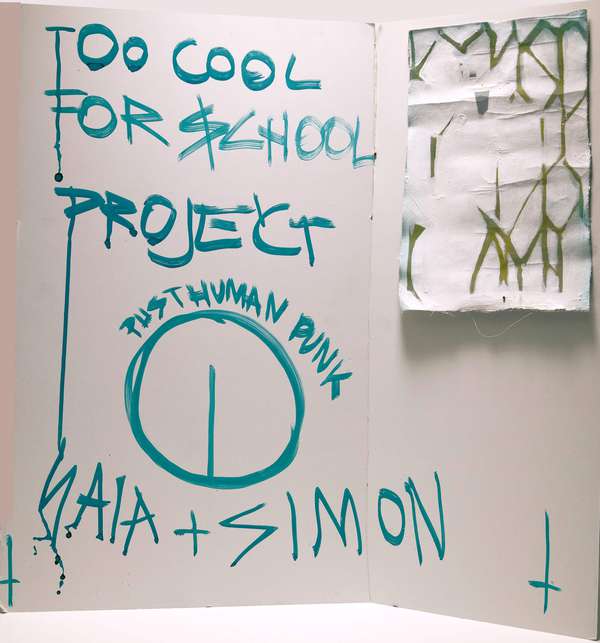

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

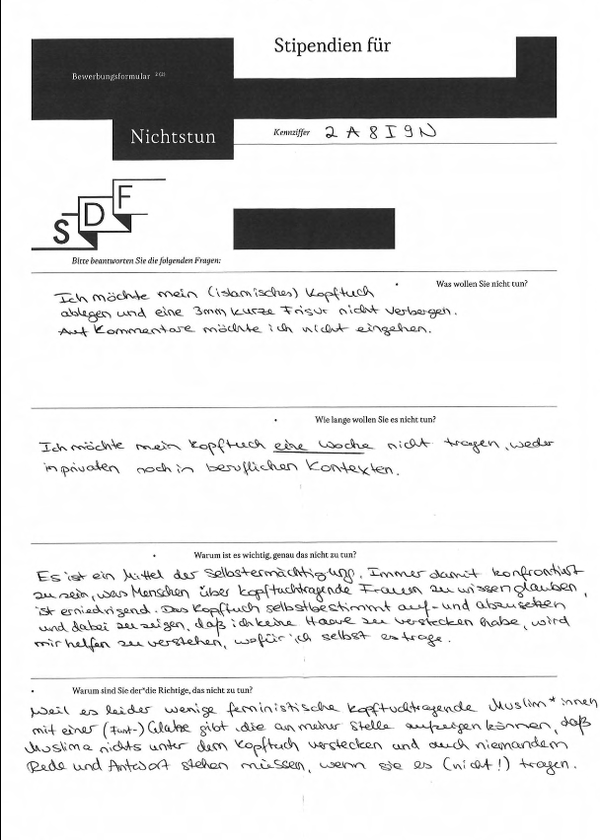

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

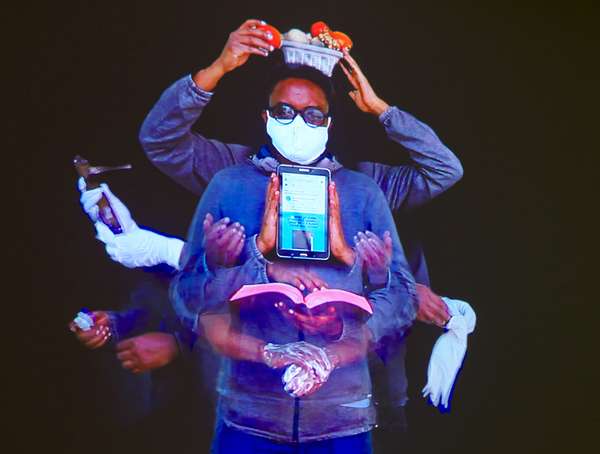

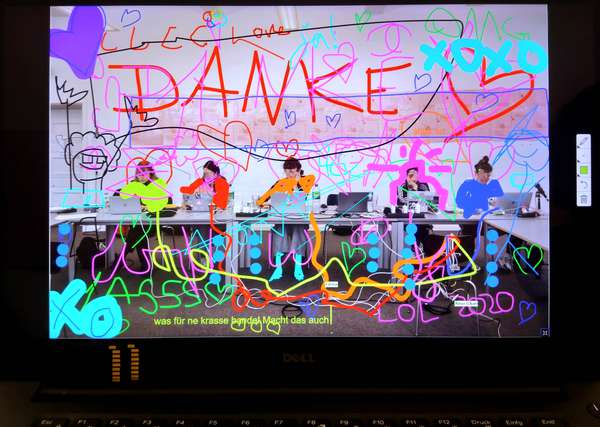

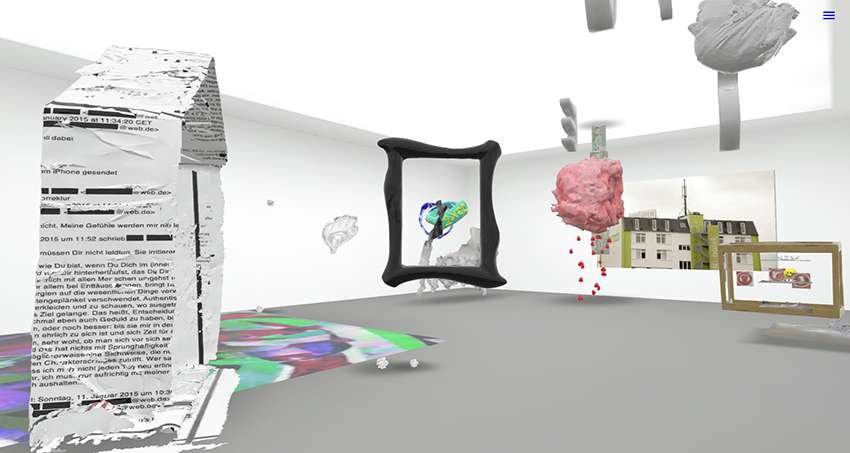

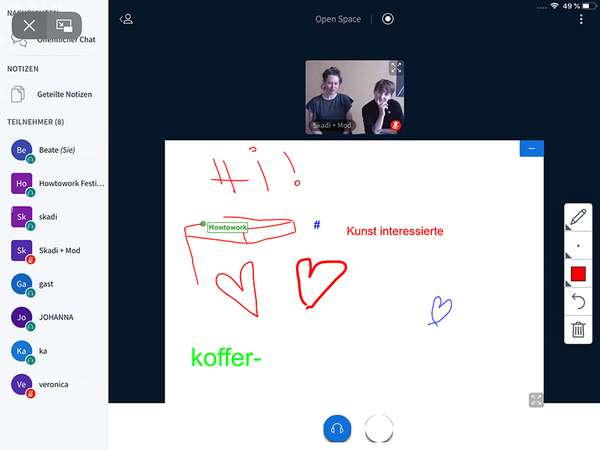

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

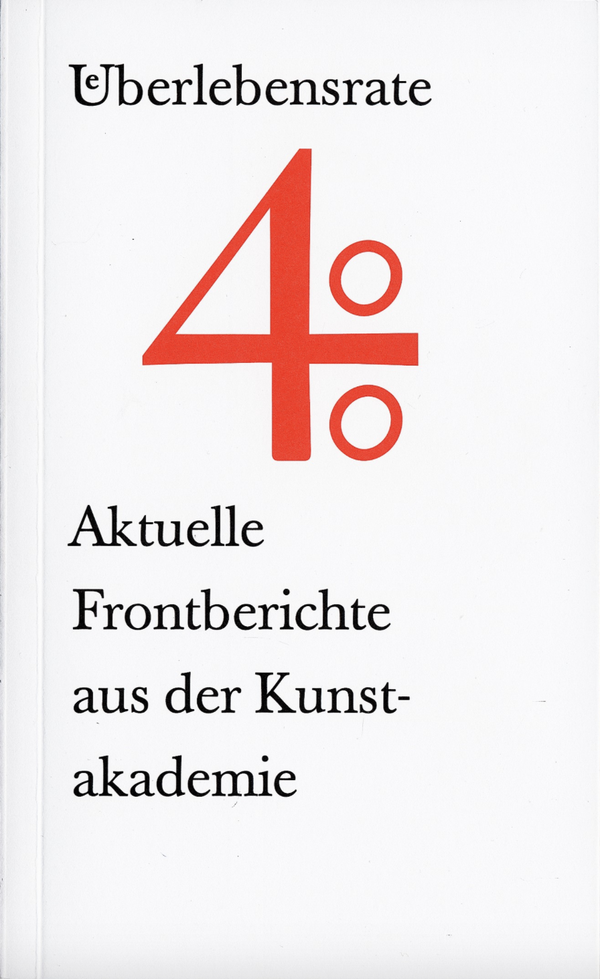

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

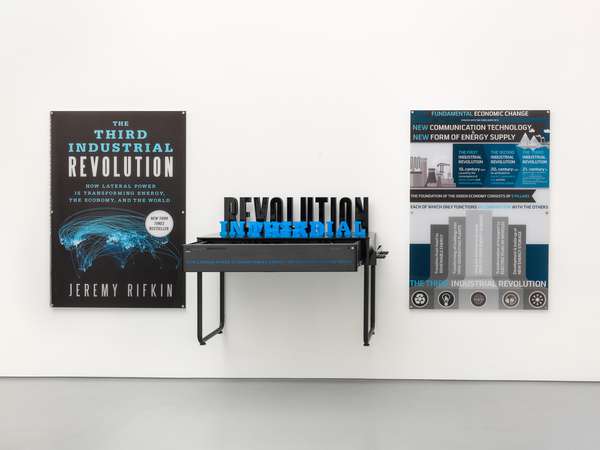

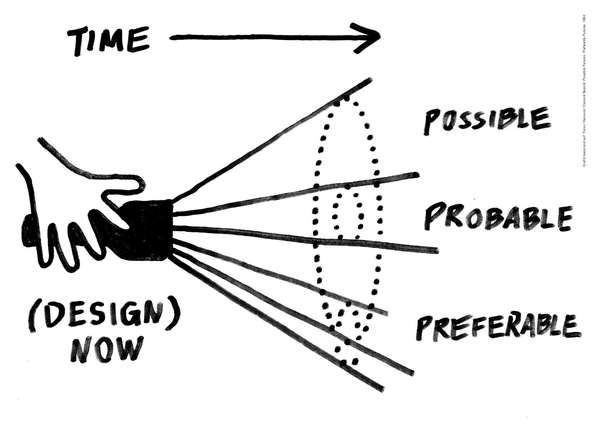

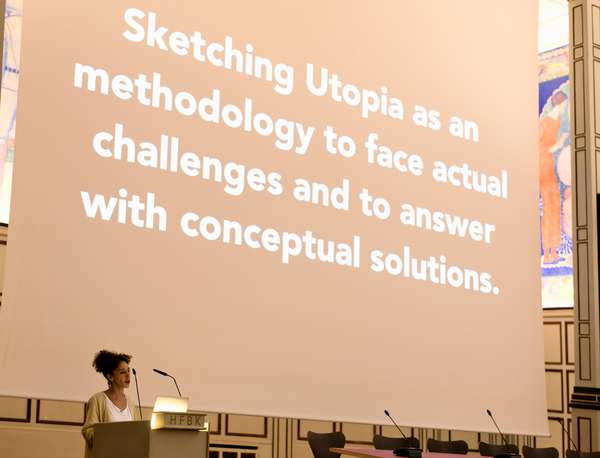

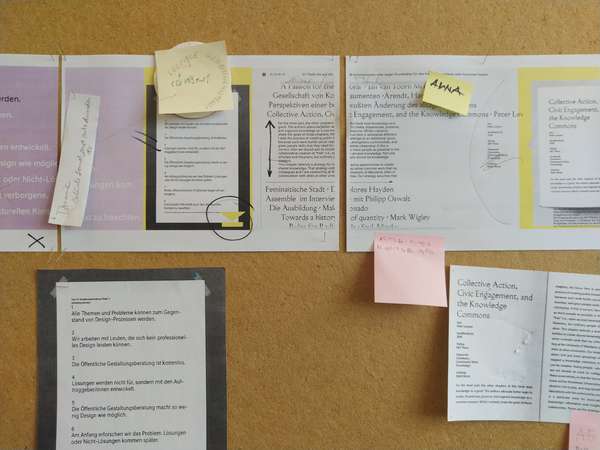

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?