stringfigures@rhizome.hfbk.net: Versuch

Versuch

Während meines Studiums machten wir mal einen Klassenausflug in eine Ausstellung in Hamburg. Nach der Ausstellung wollten wir uns alle voneinander verabschieden, doch kurz bevor es dazu kam muss ich etwas gesagt haben, was meine Kommilitonin sehr getroffen hat. Ich weiß nicht mehr, was ich sagte, aber es hatte damit zu tun, dass ich meine Meinung kund tat. Es ging in die Richtung, dass Akademikerkinder und „rich kids“ wie man in meinen diffusen Kreisen zu sagen pflegte, es deutlich einfacher haben als Arbeiterkinder. Ich sagte das wahrscheinlich in der naiven Grundannahme, ich umgebe mich nur mit sogenannten Arbeiterkindern, die es ebenso „schwer“ haben wie ich. Sie war verdammt sauer und konfrontierte mich damit, dass sie es auch nicht so leicht hatte, nur weil ihr Vater Professor war. Ich war durcheinander, wollte ihr gar nicht weh tun, wollte eigentlich gar nichts laut sagen, was irgendwen verletzt. Passiert mir trotzdem ständig. So standen wir voreinander. Ich konnte irgendwie nicht nachgeben und sagen: ach so schlimm ist es nicht. Es gibt diese gläserne Wand nicht. Alle gleich. Sie konnte auch nicht sagen: hey stimmt, ich kann immer nach Kohle fragen, meine Eltern haben mir bei meinen Hausaufgaben geholfen und wir waren manchmal im Theater. Wir sind nicht einen Schritt aufeinander zu gegangen. Standen voreinander. Ich war den Tränen nahe und irgendwas stand da noch zwischen uns. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe ihr eine Mail geschrieben, dass ich ihr nicht weh tun wollte. Sie schrieb „Ja, ach schon ok.“ Wir sind bis heute nett zueinander. Wir können uns sehen, uns freuen und sagen, hey schön dich zu sehen und ich meine es auch, aber ein echter Dialog kommt nicht zustande.

Wir hätten es auch in einem ruhigen Gespräch miteinander erörtern können. Wir hätten uns zuhören können und hätten dann Privilegien und Biografisches erkannt und formuliert, hätten es differenziert und subjektiv ausklingen lassen. Ging nicht. War nicht so. Immer wieder fällt mir unser Gespräch ein.

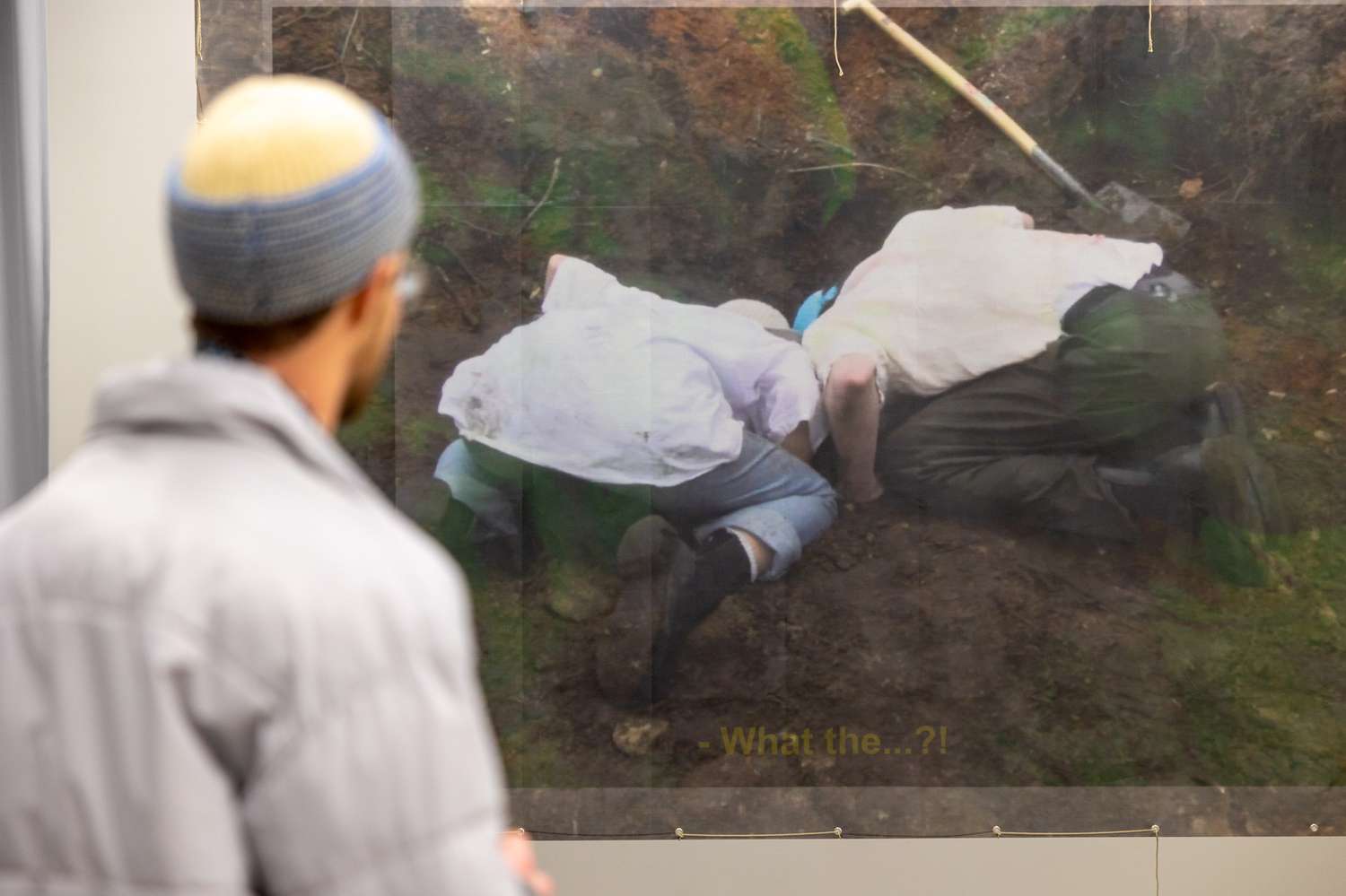

Die Künstlerin Nina Wiesnagrotzki erstellte 2011 eine Arbeit indem sie 100 Umfragebögen an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg verteilte. Sie stellte grundlegende Fragen über den sozialen Hintergrund. Diese Daten wertete sie mit den Softwareprogrammen Power Point und Excel aus. Die Ergebnisse wurden in Diagrammen vor Sonnenuntergangslandschaften präsentiert, in Bilderrahmen aus Haushalten von Lehrern und Ärzten. Die meisten Künstler*innen hatten studierte, verheiratete Eltern mit einem Durchschnittseinkommen von 2500€ pro Person. Ich mochte die Arbeit, sie ist charmant und reflektiert gewesen.

Gestern schaute ich 3/4 des Films „I, Tonya“, eine Filmbiografie über die ehemalige Eiskunstläuferin Tonya Harding, die aus schwierigen Verhältnissen kam, wie man zu sagen pflegt. Abgesehen davon, dass die Story spannend ist, mag ich die Szenen sehr, in denen Tonya sich nach den Wettbewerben an die Jury wendet. Sie fragt nach, was sie falsch gemacht habe. Sie wäre doch ebenso gut wie die Konkurrenz. Später läuft sie einem Juror bis ins Parkhaus nach und fragt ihn: hey, was fehlt mir? Er antwortet ihr, dass es nicht ums Schlittschuhlaufen gehe. Es ginge um ihre Vorbildfunktion für die amerkanische Gesellschaft, sie brauche Eleganz, eine intakte Familie. M und ich sahen uns an und dachten das gleiche, nichts Neues, aber für uns immer wieder sichtbar: es ist überall so. Du musst den Code kennen, du musst das nötige Umfeld mitbringen, du musst deiner Selbst bewusst sein, du musst eine Show machen. Wow. Das gilt für die Architektur ebenso wie für die Kunstszene, etc. pp. Und wenn du nicht weißt wie es geht, wie man sich auf einer Vernissage verhält, wie man sich unterhält, wie man sich sophisticated gibt und wie du dein Umfeld einnimmst, dann ist das eigentliche Interesse, das eigentliche Sujet nicht relevant. Aber es ist ja nie nur das eigentliche Sujet. Es ist immer ein Netz.

„Das Ende von Eddy“ beschreibt autobiografisch die Kindheit und Jugendjahre des Autoren Éduard Louis. Geboren ist er 1992 in Frankreich als Eddy Bellegueule. Schon früh entdeckt er seine Homosexualität - doch auch seine Familie und sein Umfeld entdecken es. Er wird verspottet, geschlagen und missbraucht und schreibt darüber in seinem Roman.

Mohamed Amjahid schreibt in „Unter Weißen“ darüber, was es heißt, privilegiert zu sein. Ich bin privilegierter als viele andere unserer Gesellschaft, studiert, weiß und so. Aber dennoch spüre ich sehr genau, wenn andere noch weiter oben stehen in der Privilegiertenpyramide. Überall gibt es Anregungen zu diesem Thema, dann spüre ich, wie wütend ich bin, aber dann doch Hemmungen, Scham, Fragen

1.) ich will nicht über meine Familie sprechen.

1a) ich will alles erzählen.

2.) darf ich das?

3.) ich schäme mich.

4.) ist doch gar nicht so schlimm.

5.) Wir waren doch immer im Urlaub und so.

6.) Ich will kein Mitleid.

7.) Ich will eine Stimme.

8.) Wer hat eine Stimme verdient?

Und dann frage ich mich, ob es besser gewesen wäre, wenn die Dinge anders lägen. Ob es ein „besser als“ geben kann. Ob ich mir eine gerechtere Gesellschaft vorstellen kann. Ja, kann ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich es hätte „besser“ haben sollen. Mit mehr Geld? Mit hörenden Eltern? Mit einer psychisch stabileren Großfamilie? Ohne Drogen? Ohne Alkohl? Ohne Fehler?

Dann fehlen mir die Worte, dann mache ich was mit Bildern und Objekten und Worten und finde, dass es das für den Moment doch schon trifft.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

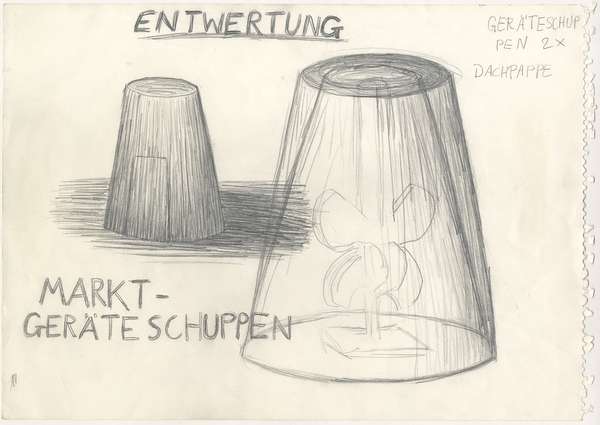

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

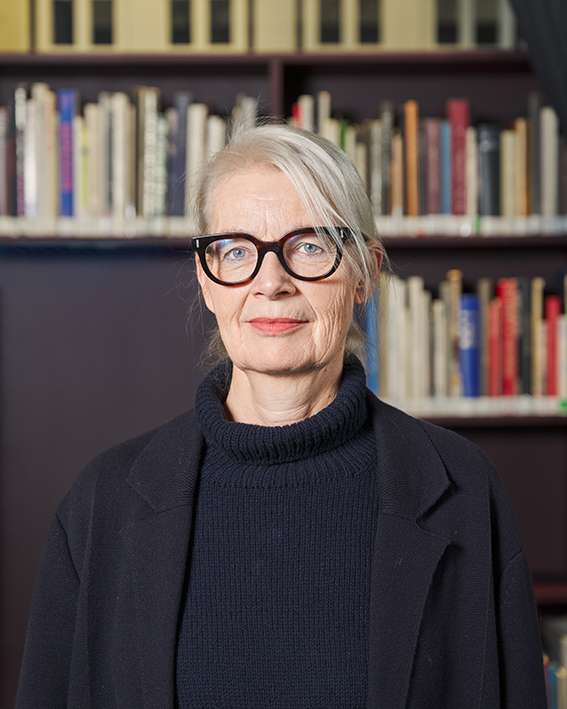

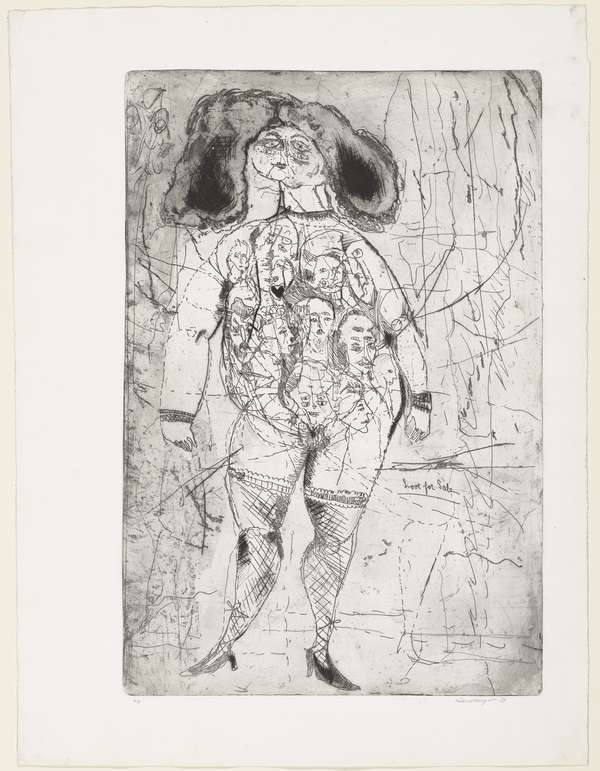

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

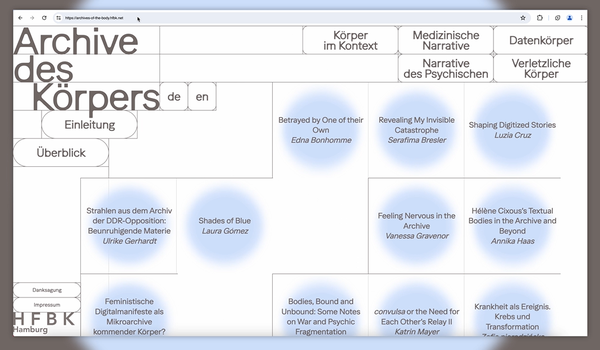

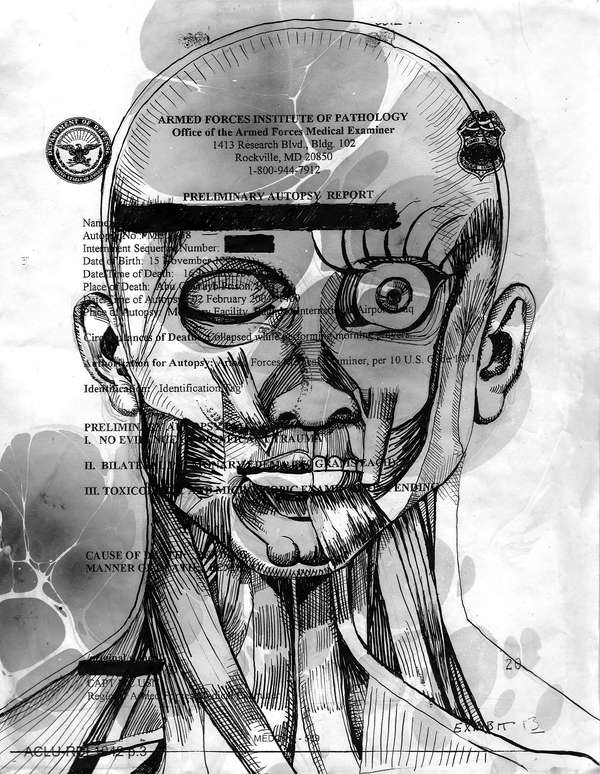

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

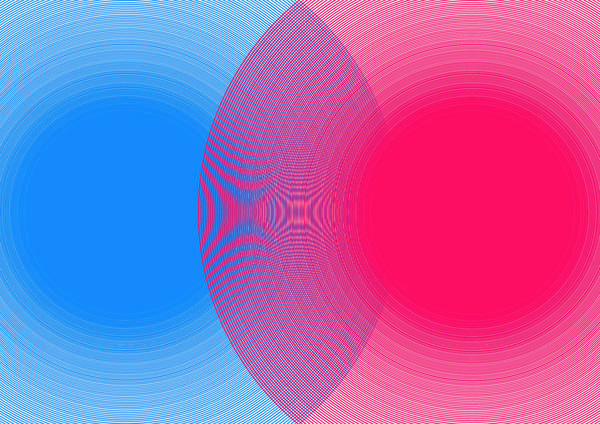

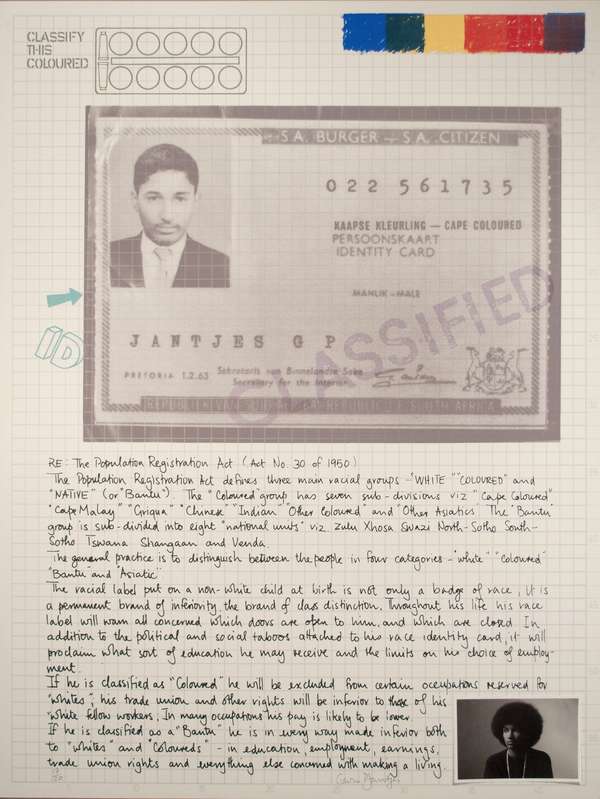

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

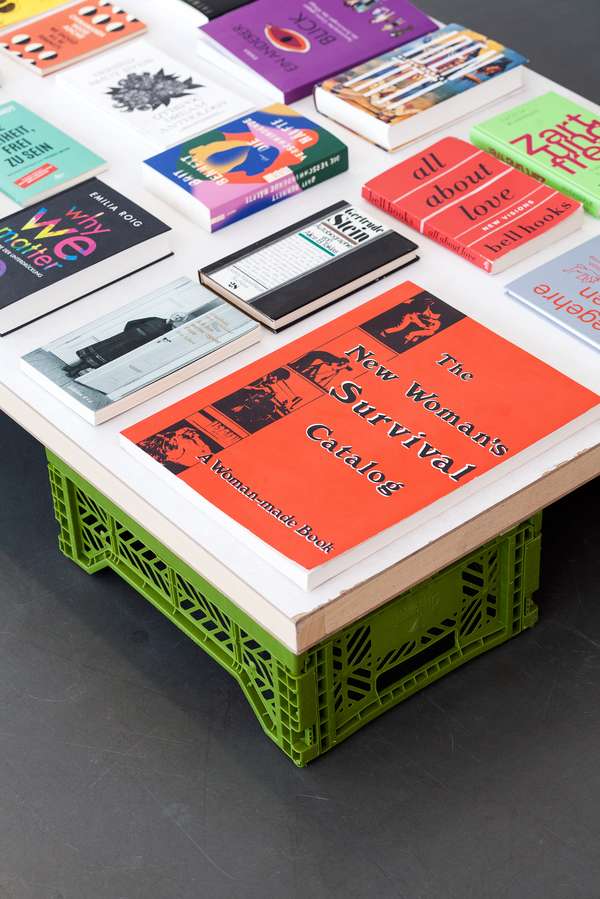

Extended Libraries

Extended Libraries

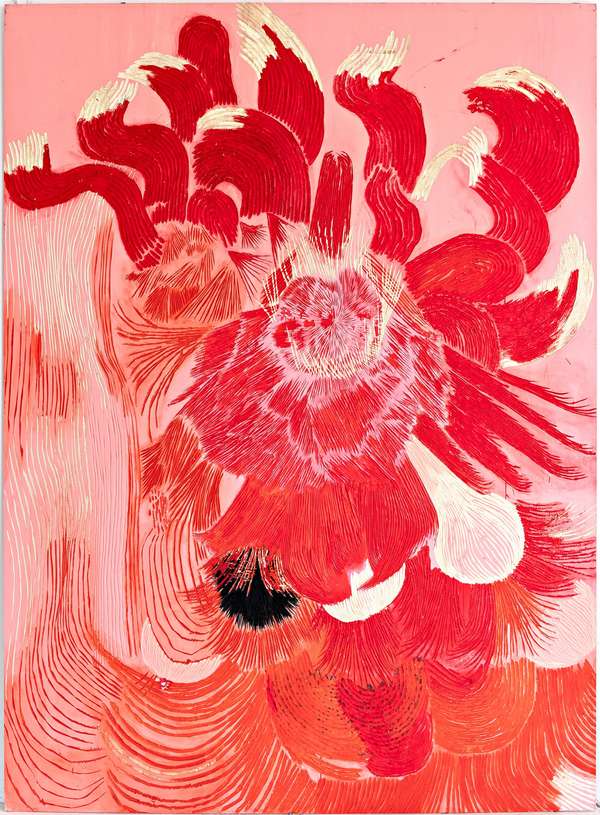

And Still I Rise

And Still I Rise

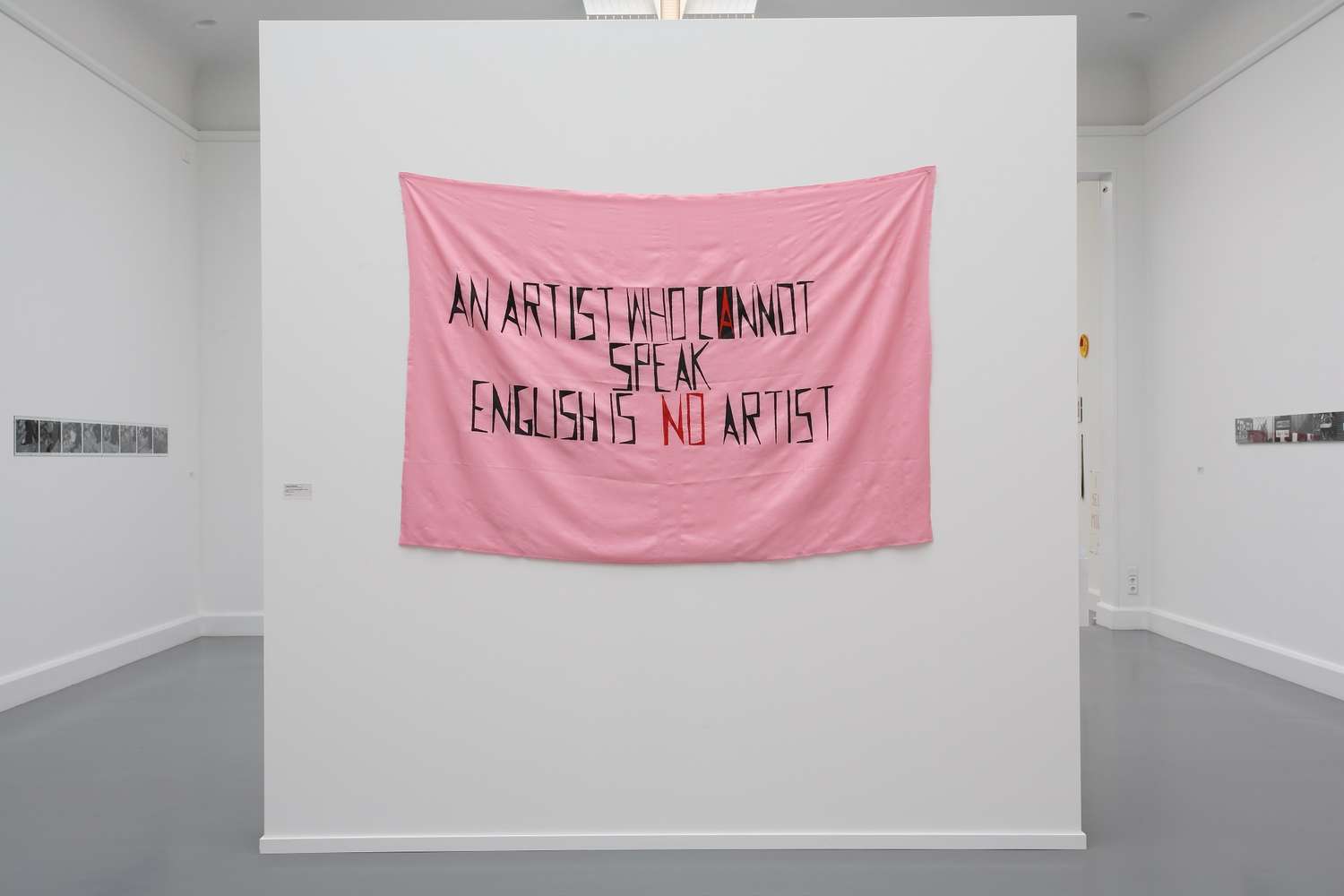

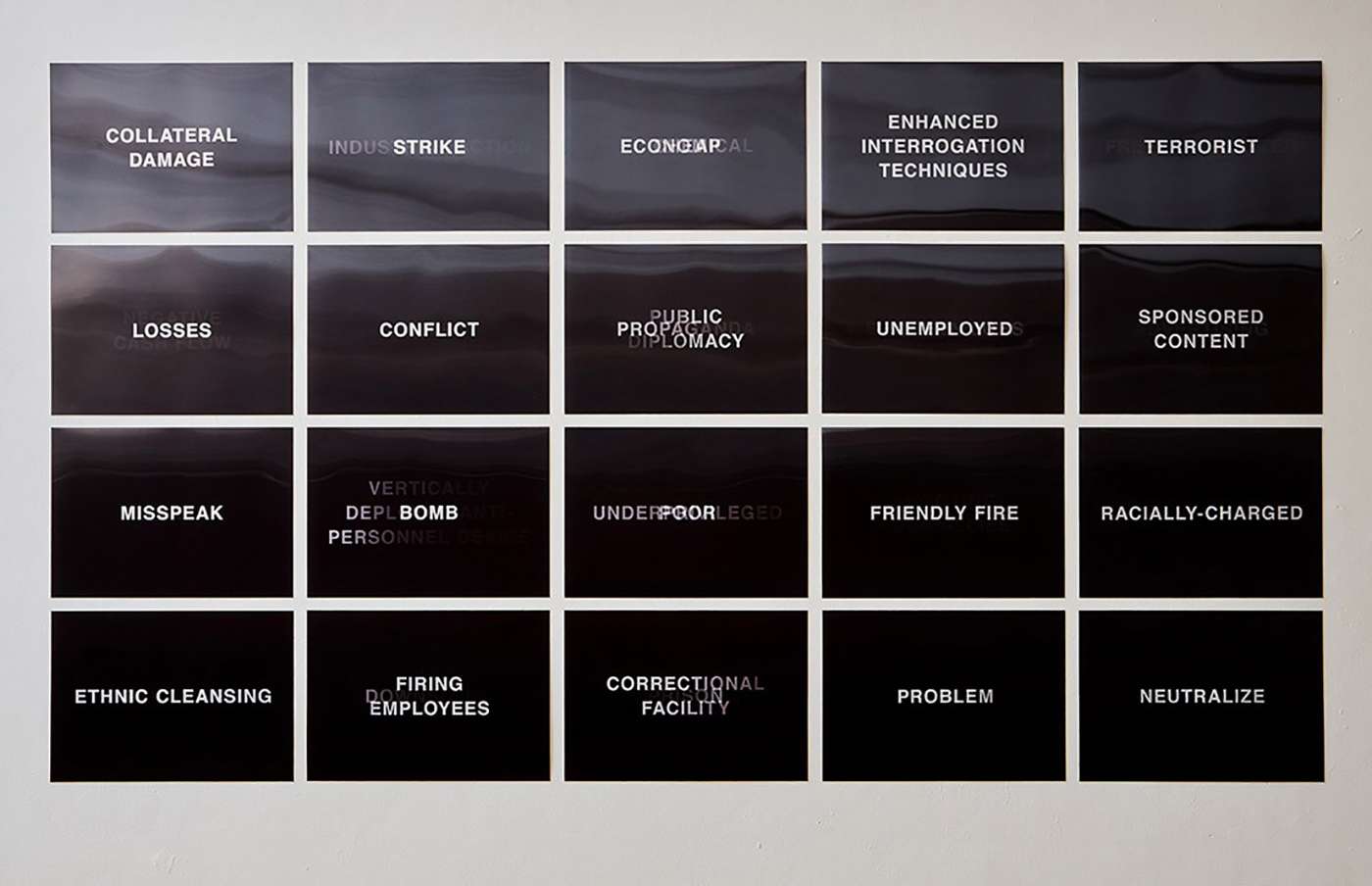

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

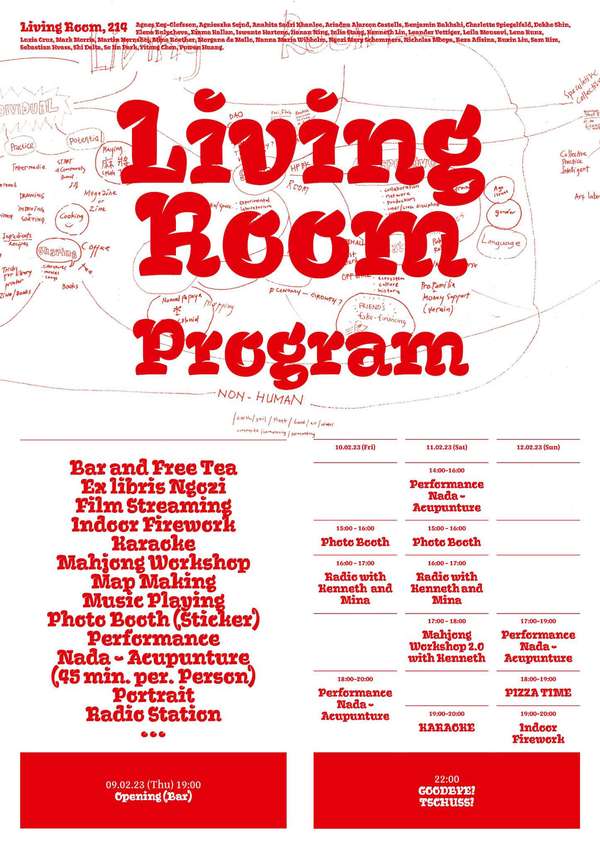

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

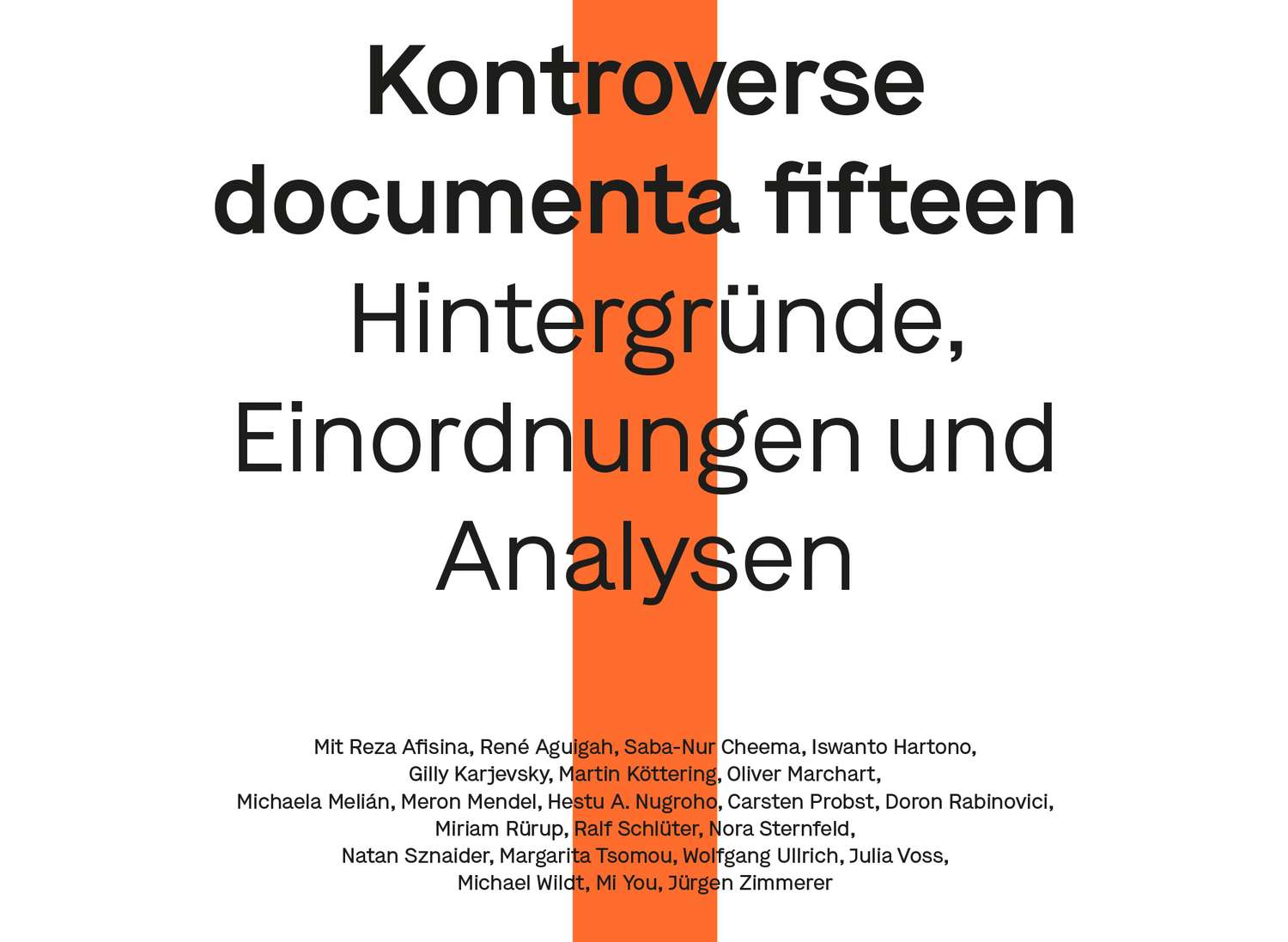

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

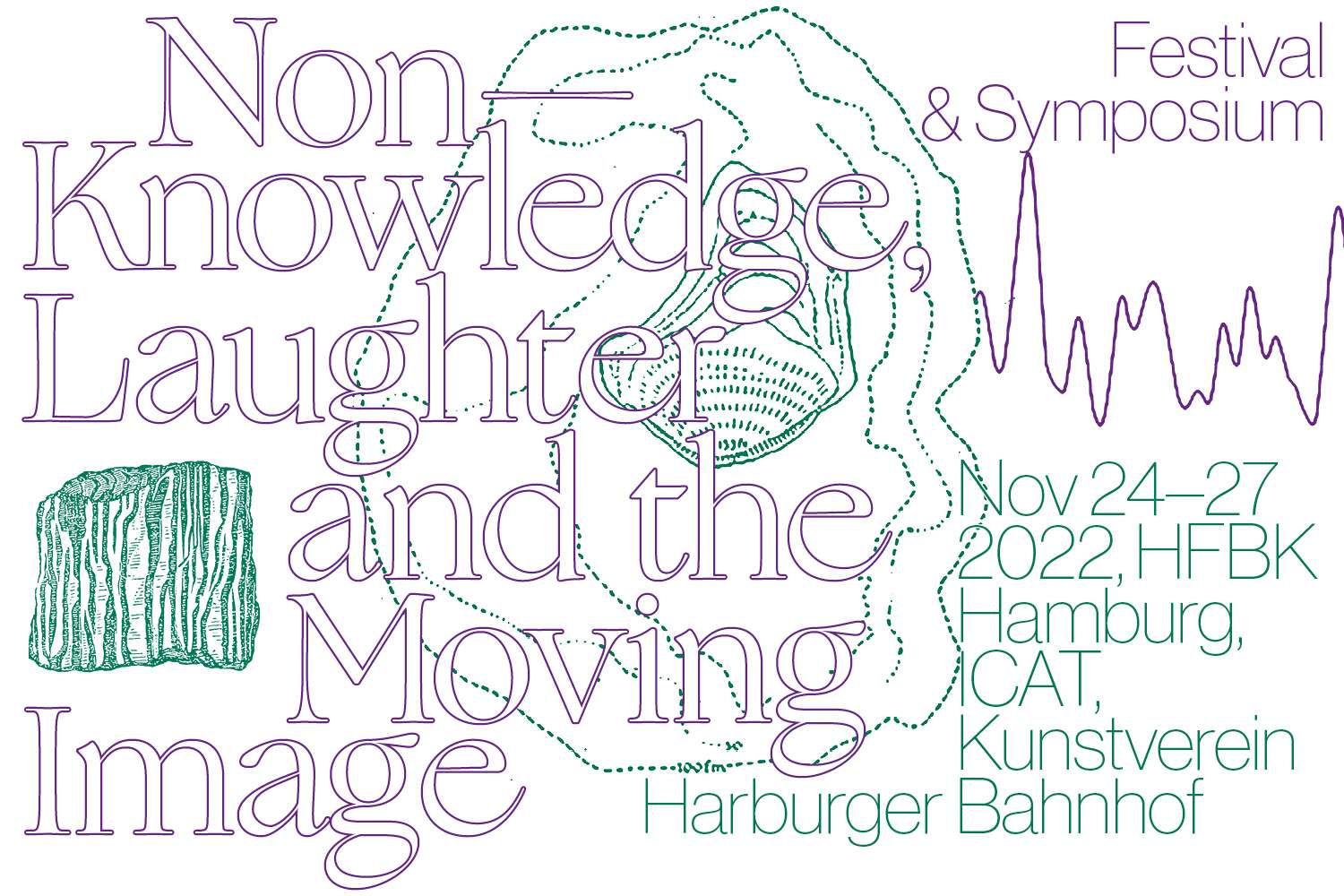

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

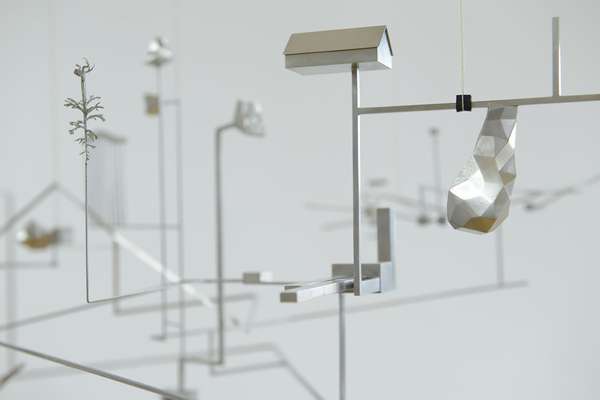

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

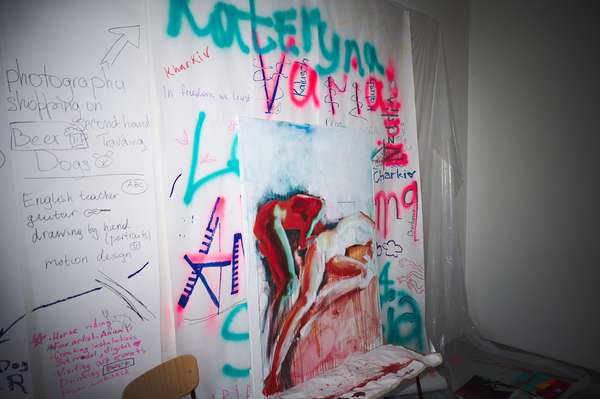

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

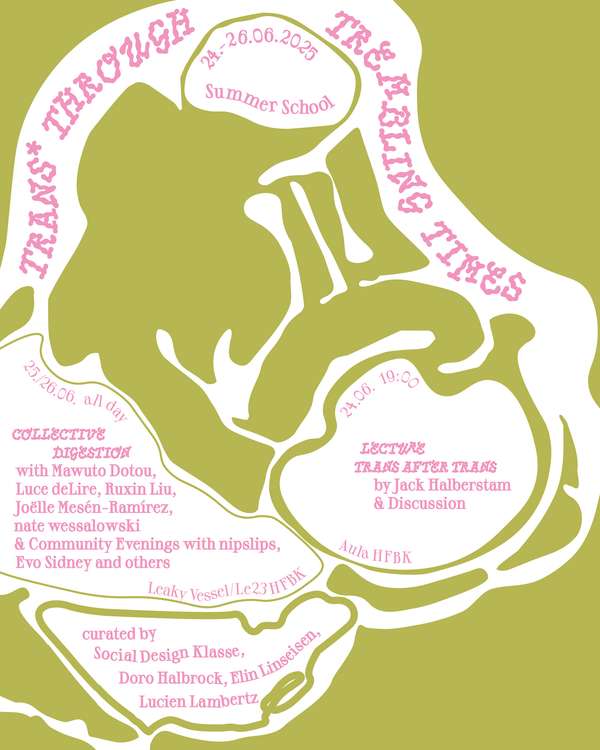

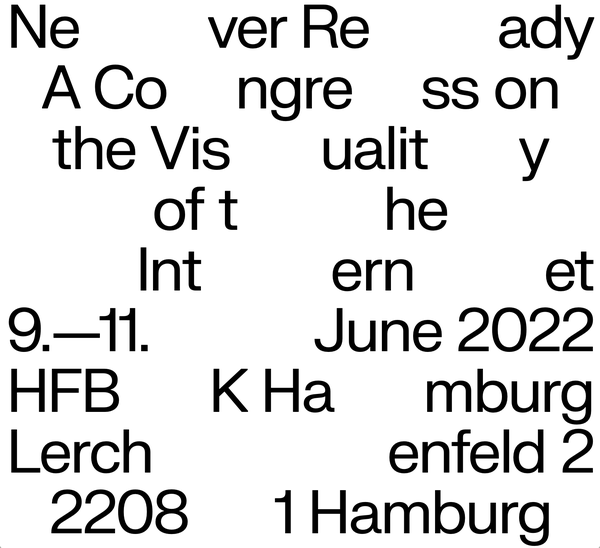

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

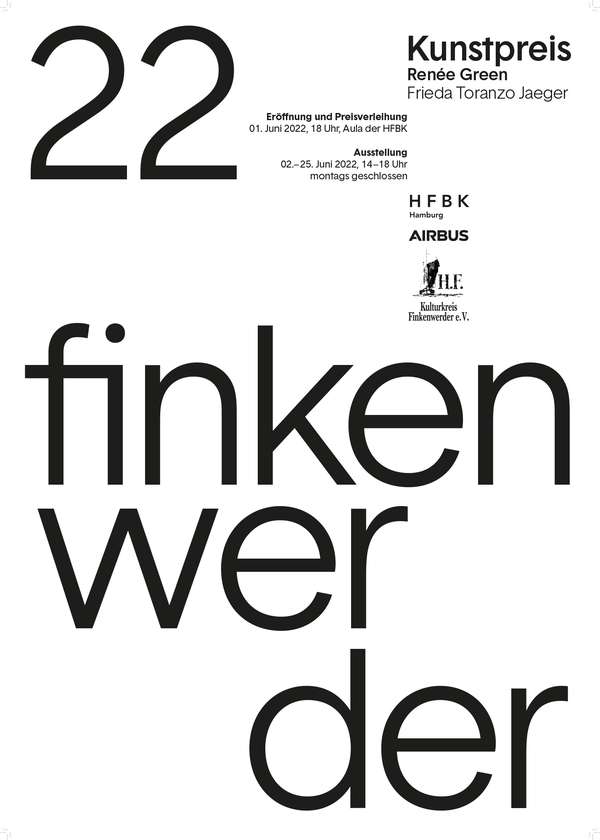

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

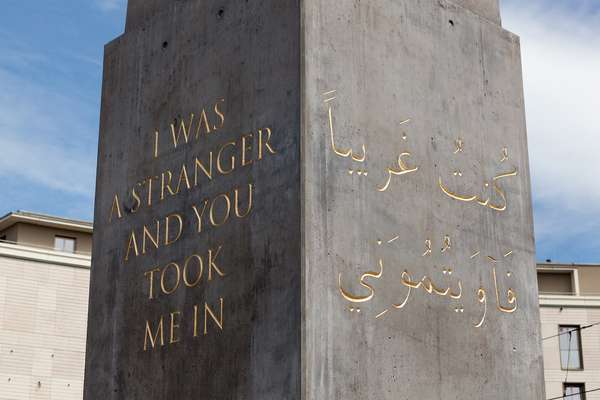

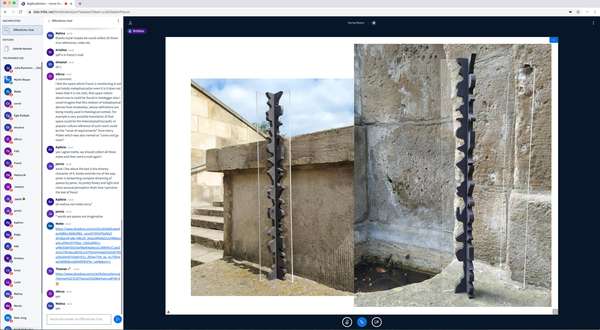

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

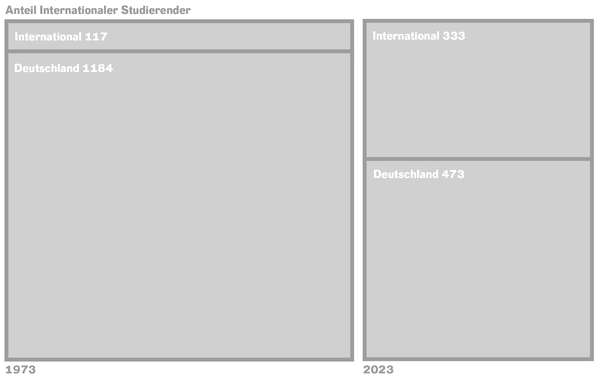

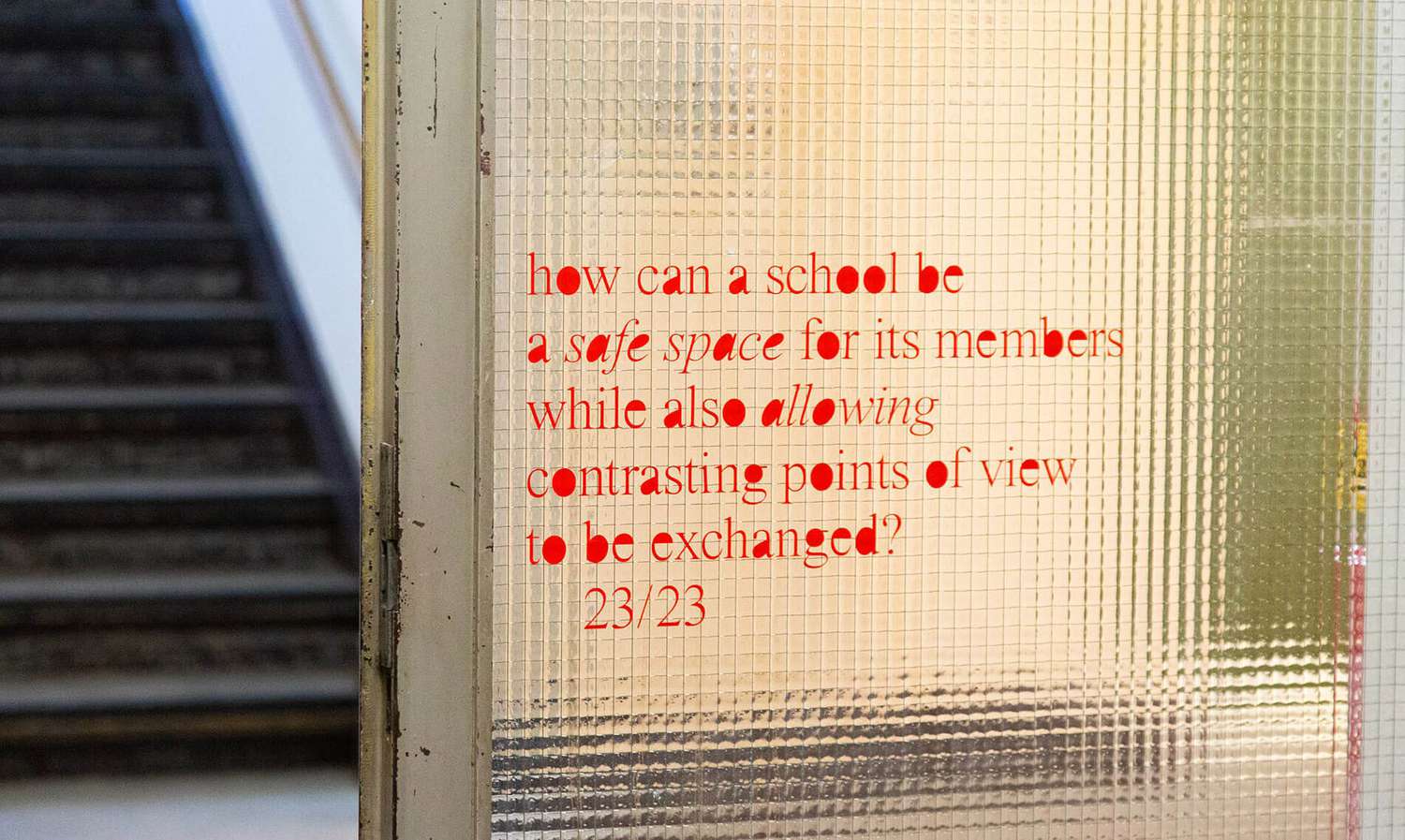

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

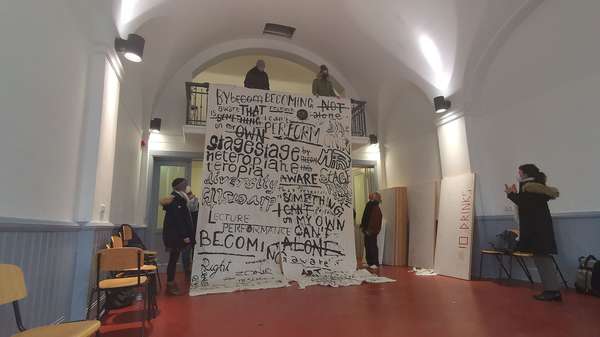

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

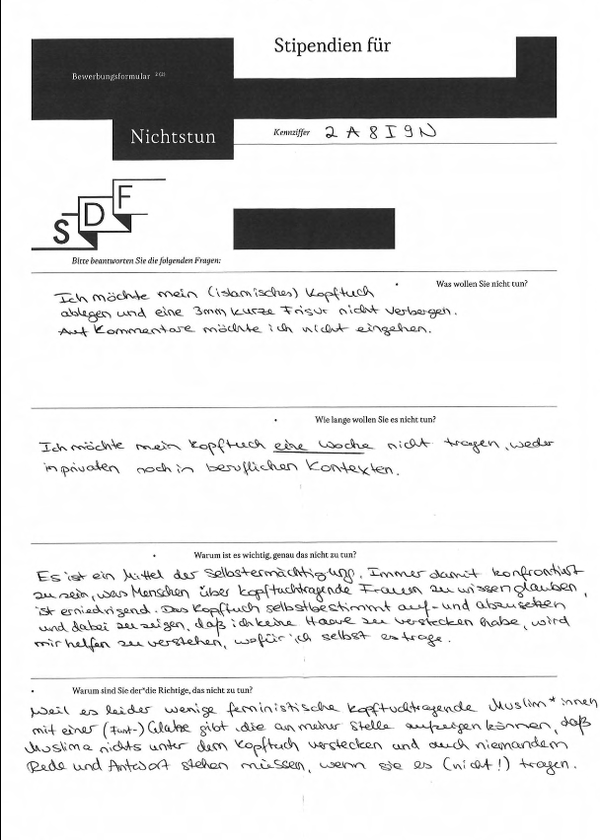

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

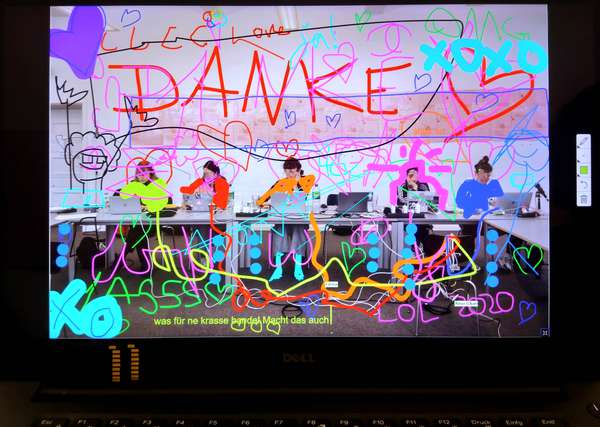

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

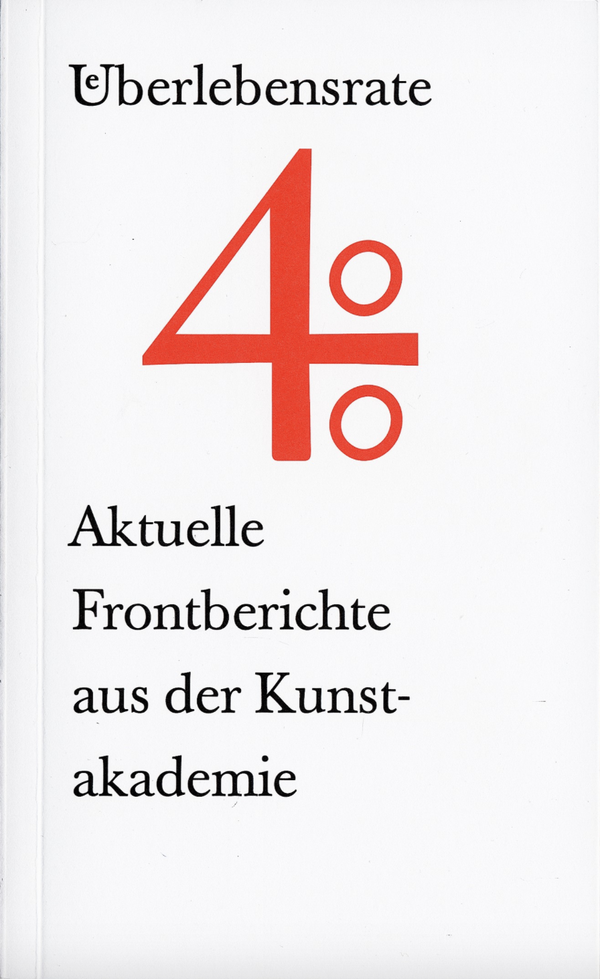

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

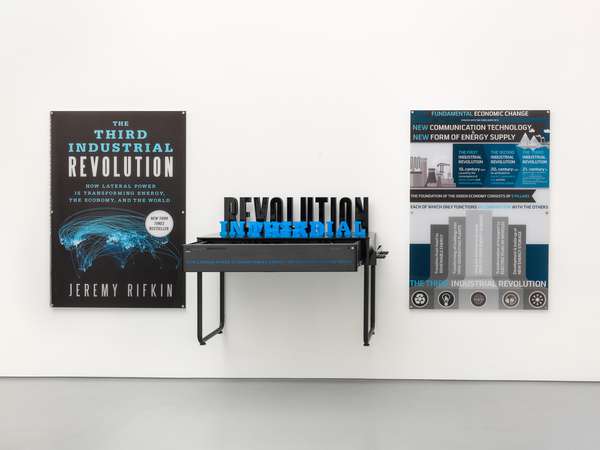

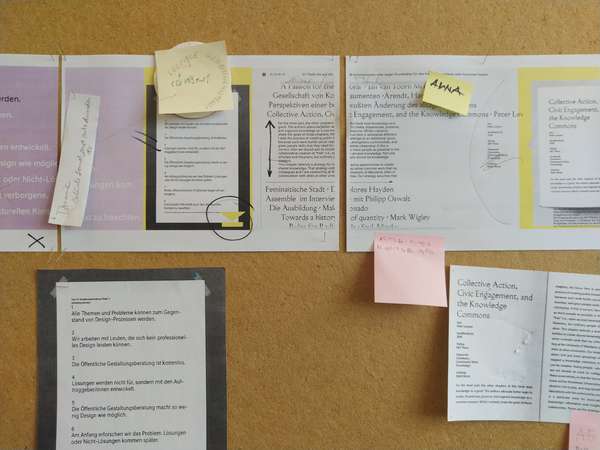

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?