unmodern talking's: From Coast to Coast

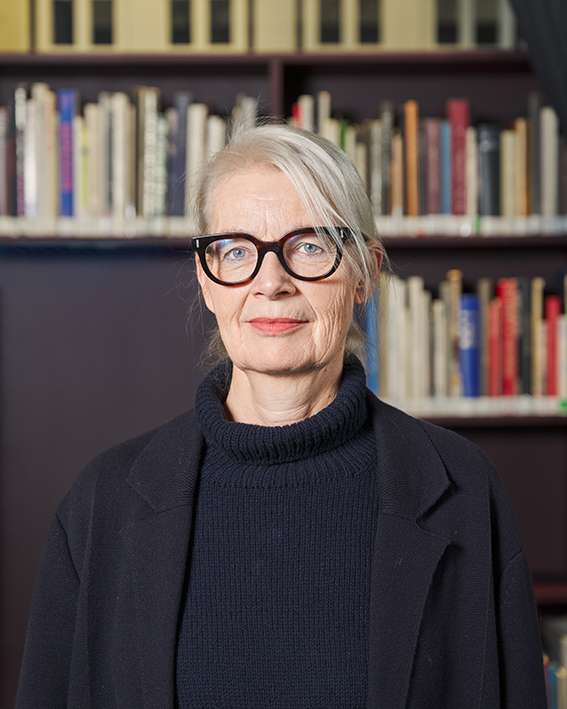

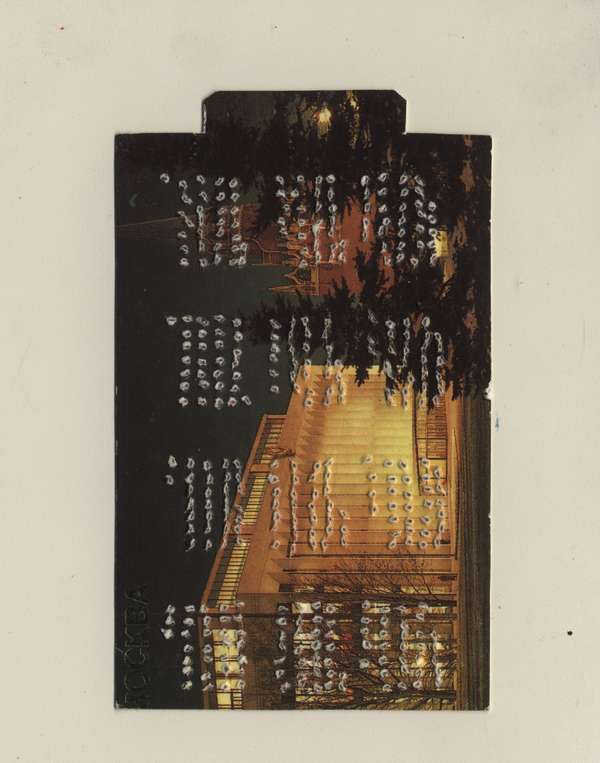

Burcu Doğramacı sprach am 12.11. im Rahmen der aktuellen Ausstellung The Futureless Memory im Kunsthaus zu „Riss der Zeit – Künste im Exil und die Vergangenheit der Zukunft“. Wie sich im Titel – eine Entlehnung des Titels der Autobiografie der Wiener Schauspielerin und Autorin Hertha Pauli – schon andeutet, begreift Doğramacı das Exil nicht nur als ein räumliches, sondern auch ein zeitliches Phänomen. Das Exil befindet sich außerhalb des zeitlichen Kontinuums, es diktiert eine neue Zeitrechnung, in der sich das Empfinden von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft mal unendlich dehnt, mal in einem einzigen Moment verdichtet. Dieser „Riss der Zeit“ geht aber auch durch die (Kunst-)Geschichtsschreibung selbst, die nach wie vor als nationale Erzählung geschrieben wird und sich bekanntermaßen sowieso mit Gleichzeitigkeiten, Anachronismen und Parallelgeschichten schwertut. Was im Exil geschah, was dort erlebt, geschaffen und verloren wurde; das wird auch weiterhin wenn dann nur an den Außenrändern der Geschichtsschreibung aufgezeichnet.

In ihrer Forschung bemüht sich Doğramacı um eine Repräsentation eben dieser Fehlstellen und verlorenen Geschichten und damit auch der Lückenhaftigkeit nationaler (Kunst-)Geschichtsschreibung. Sie vollzieht in ihrem Vortrag die zentrifugale Dynamik der erzwungenen Emigration während der Zeit des Nationalsozialismus nach und fragt: Wer war wo zur selben Zeit? Am Schlüsseljahr 1938 entfaltet sie so ein Kaleidoskop der Gleichzeitigkeit in unterschiedlichsten Zeitzonen. 1938 lehrt und baut der Architekt Bruno Taut in Istanbul, 1938 bemüht sich der Bildhauer Jussuf Abbo um Portraitaufträge in London, 1938 versucht die Bauhauslehrerin und Textilkünstlerin Otti Berger vergeblich in London Fuß zu fassen, 1938 findet der Bildhauer De Fiori in San Paolo zu einer neuen Form, 1938 fotografiert Lotte Jacobi den ebenfalls exilierten Albert Einstein in seiner ikonischen Lederjacke in New York City, 1938 hält Edmund Engelmann den exakten Zustand des Wiener Büros Sigmund Freuds akribisch auf Fotografien fest, um seine spätere Rekonstruktion in London zu ermöglichen.

Es sind Geschichten von Unsichtbarkeit, Einsamkeit, Übersetzungsschwierigkeiten, Kompromissen, Verlusten, aber auch solche von neuen Allianzen und Communitys, komplexen Identitätskonstruktionen und Werkbegriffen. Je nach eigener Voraussetzungen – Gender, Profession, Netzwerk, Kapital, Professionalisierung – gestaltet sich der erzwungene Neuanfang mal einfacher, mal beschwerlicher bis unmöglich. All diese Biografien eint jedoch, dass sie durch die weltweite Versprengung aus dem Kontinuum der nationalen Kunstgeschichtsschreibung hinaus katapultiert wurden und aus der kollektiven Erinnerung gelöscht wurden. Diese Auslöschung schlägt sich nicht nur in ihrem zeitgenössischen Regime wieder – manifestiert durch Bücherverbrennungen, die Ausstellung „entartete Kunst“ oder Berufsverbote – sondern auch in der nachfolgenden Kartierung der Moderne. Eben jener Moderne unterstellt Burcu Doğramacı eine jahrzehntelange Amnesie, die ihre Beweise in vergessenen Oeuvres und bis heute ausstehenden institutionellen Rehabilitierung vieler exilierter Künstler:innen findet. Doğramacı plädiert daher nachdrücklich dafür – und lebt es in ihrer eigenen Forschungsarbeit vor – nicht länger in nationalen Beschreibungen zu verharren. Um die Geschichten jener, die gewaltvoll aus den Epizentren der Moderne verdrängt wurden, zu rekonstruieren, gilt es Fakten und Erzählungen zusammenzutragen und dabei auch die Autobiografien der Künstler:innen, so streitbar sie als Quelle auch sein mögen, ernst zunehmen. Selbstbeschreibungen aus dem Exil geben nicht nur Zeugnis ab über die Gründe und Umstände ihrer Dislokation, sondern verorten die Autor:innen auch explizit im Umfeld der Exilant:innen.

Doğramacı schlägt in ihrem Vortrag eine Herangehensweise an (Kunst-)Geschichtsschreibung vor, die nicht eine bestimmte Organisationseinheit – beispielsweise „die Nation“ – als die Absolute setzt. Im Zentrum ihrer Ausführungen steht die Einsicht, dass Geschichtsschreibung grundsätzlich fragmentarisch, eklektisch und eben auch ungerecht ist. Um jene Positionen, die aufgrund einer bis heute fortgeschriebenen, national orientierten und monoperspektivischen (Kunst-)Geschichtsschreibung durch das Raster fielen, in die kollektive Erinnerung zurückzuholen sind Anstrengungen und Commitments seitens der Institutionen gefragt – wir sind gespannt, was möglich ist.

Der Vortrag wurde hier aufgezeichnet.

Text: Magdalena Grüner und Nina Lucia Groß

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

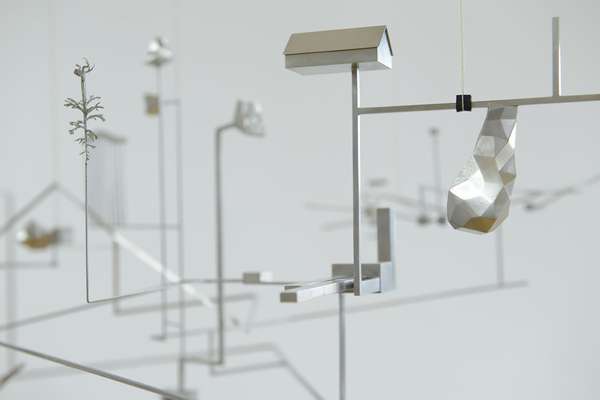

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

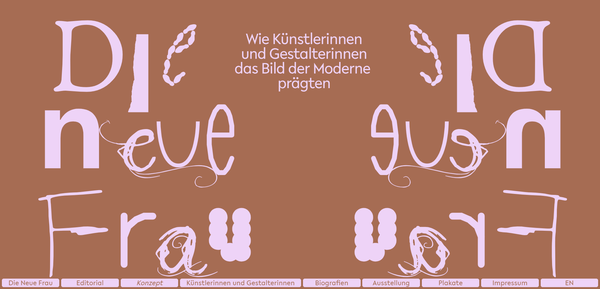

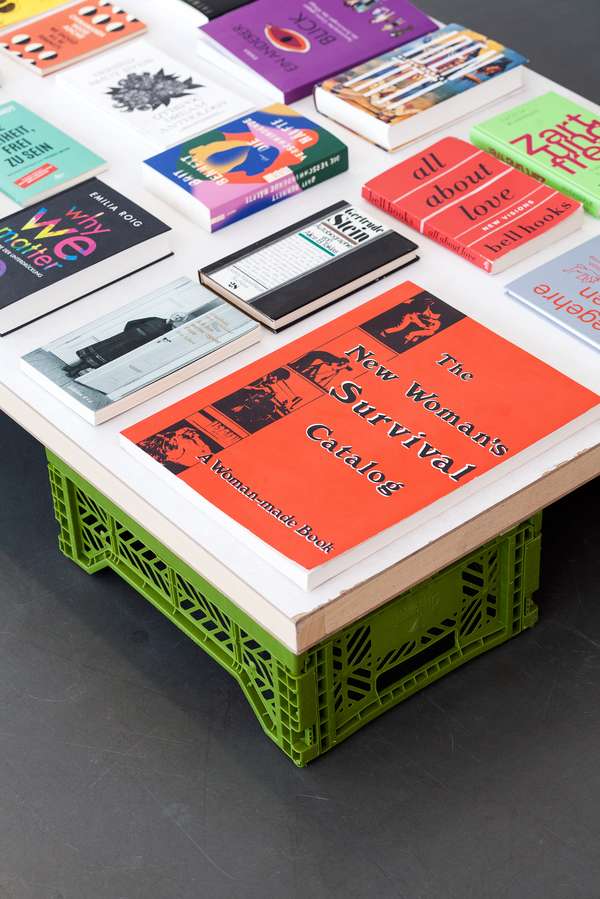

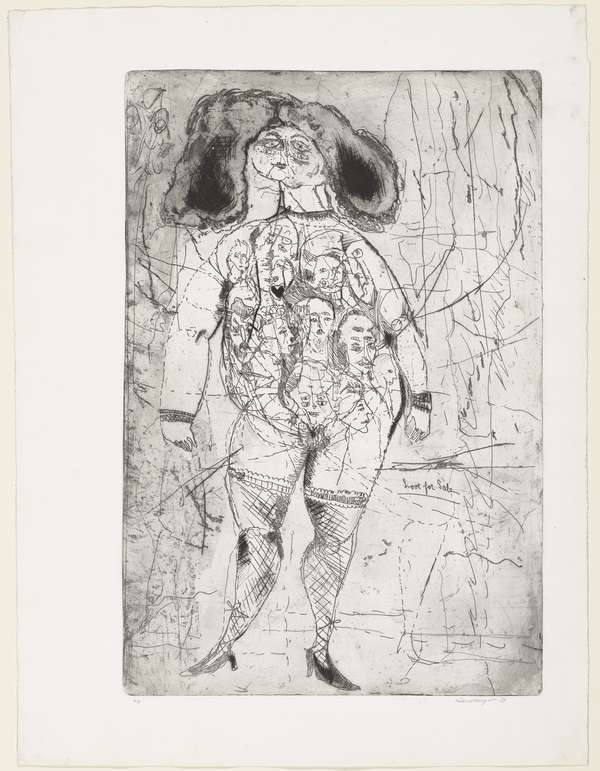

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

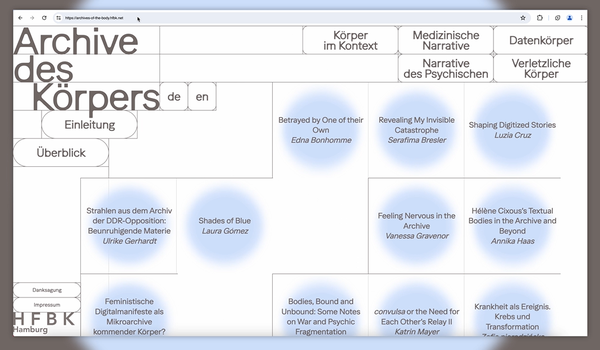

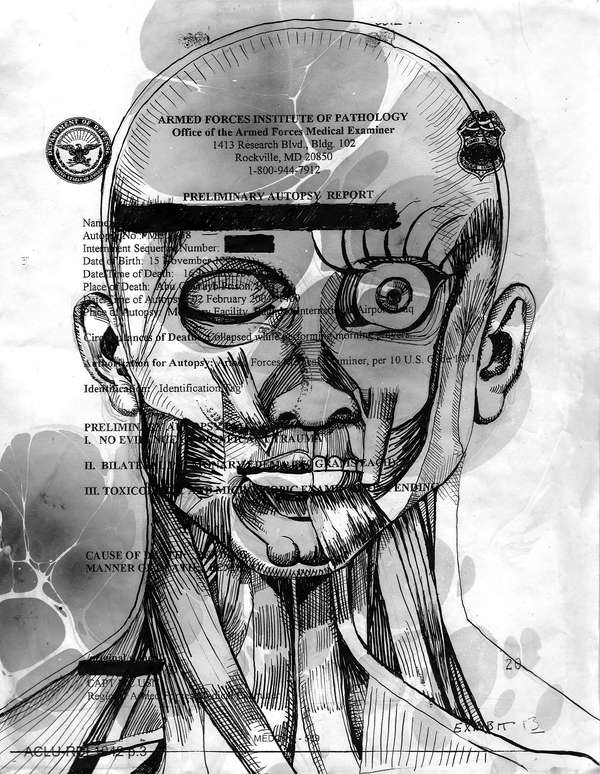

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

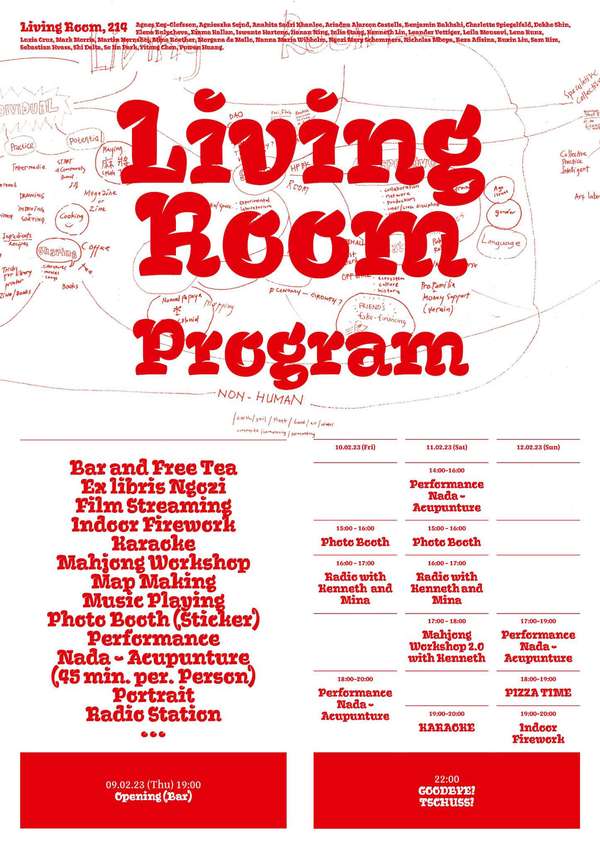

Extended Libraries

Extended Libraries

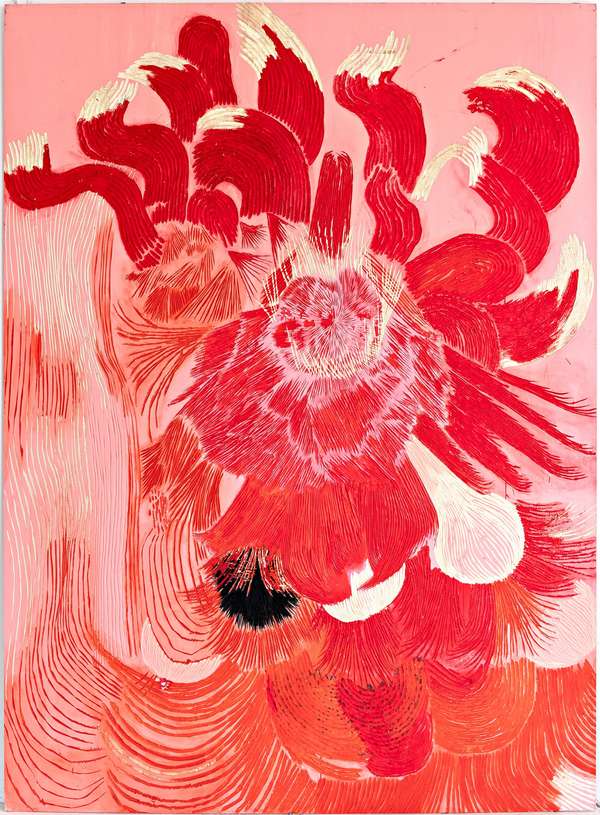

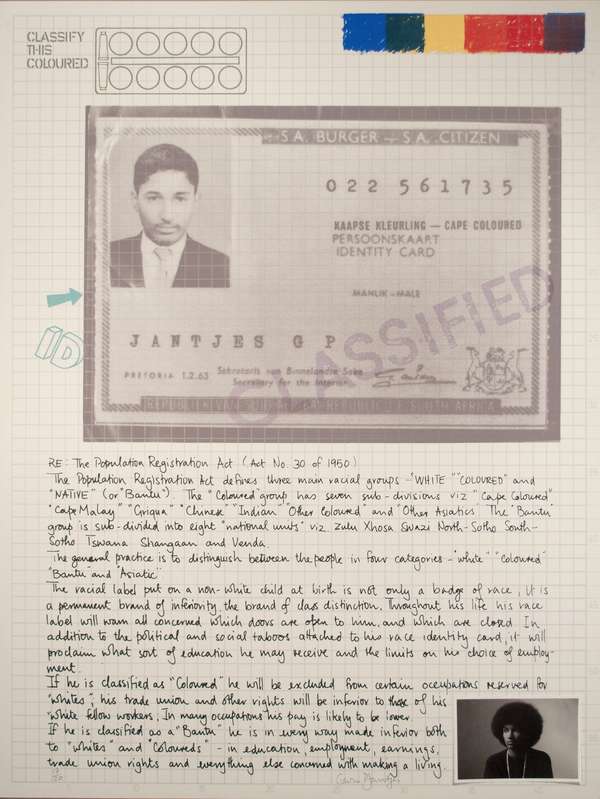

And Still I Rise

And Still I Rise

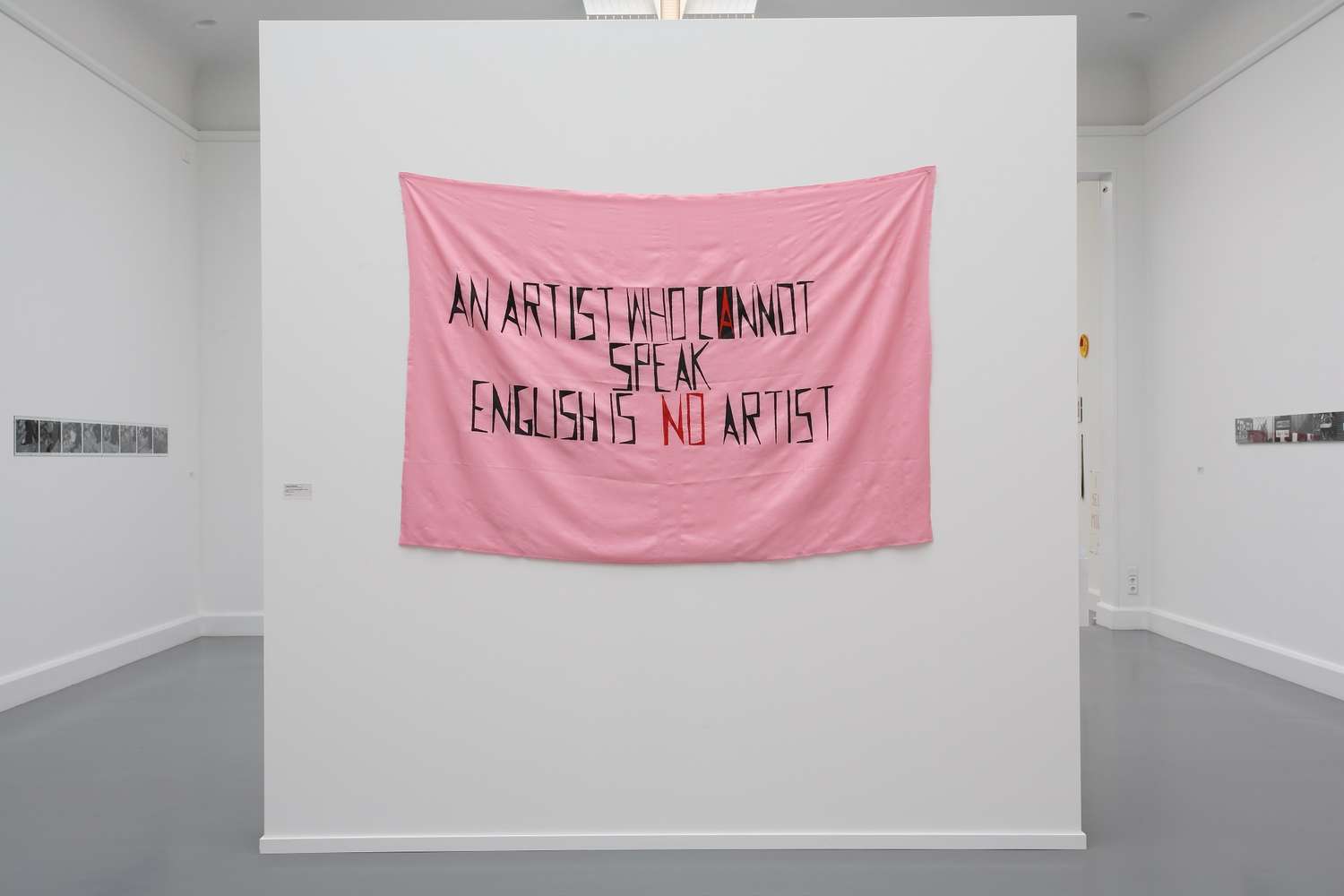

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

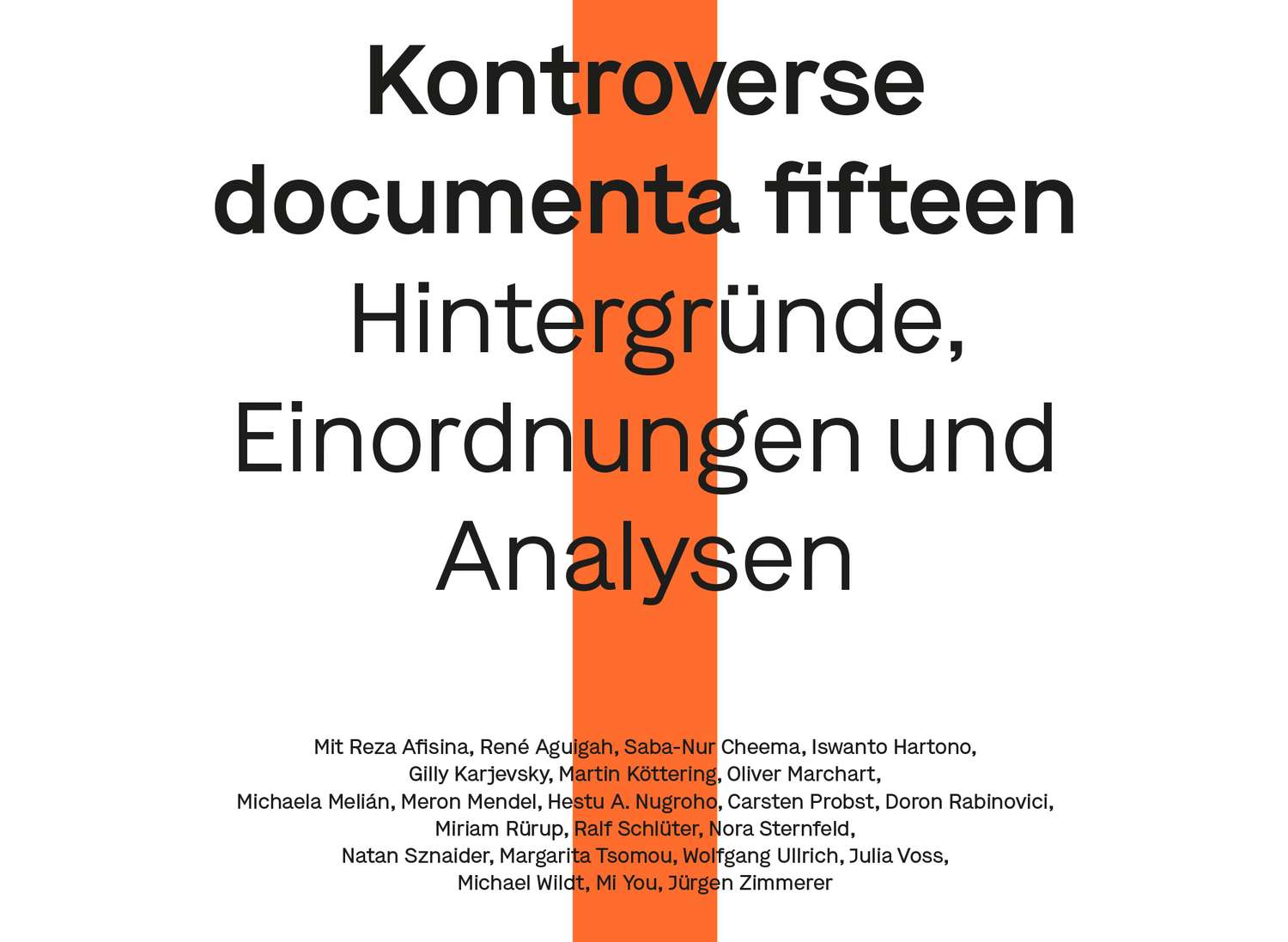

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

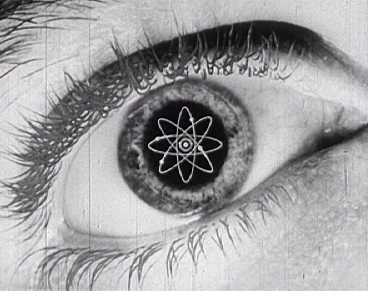

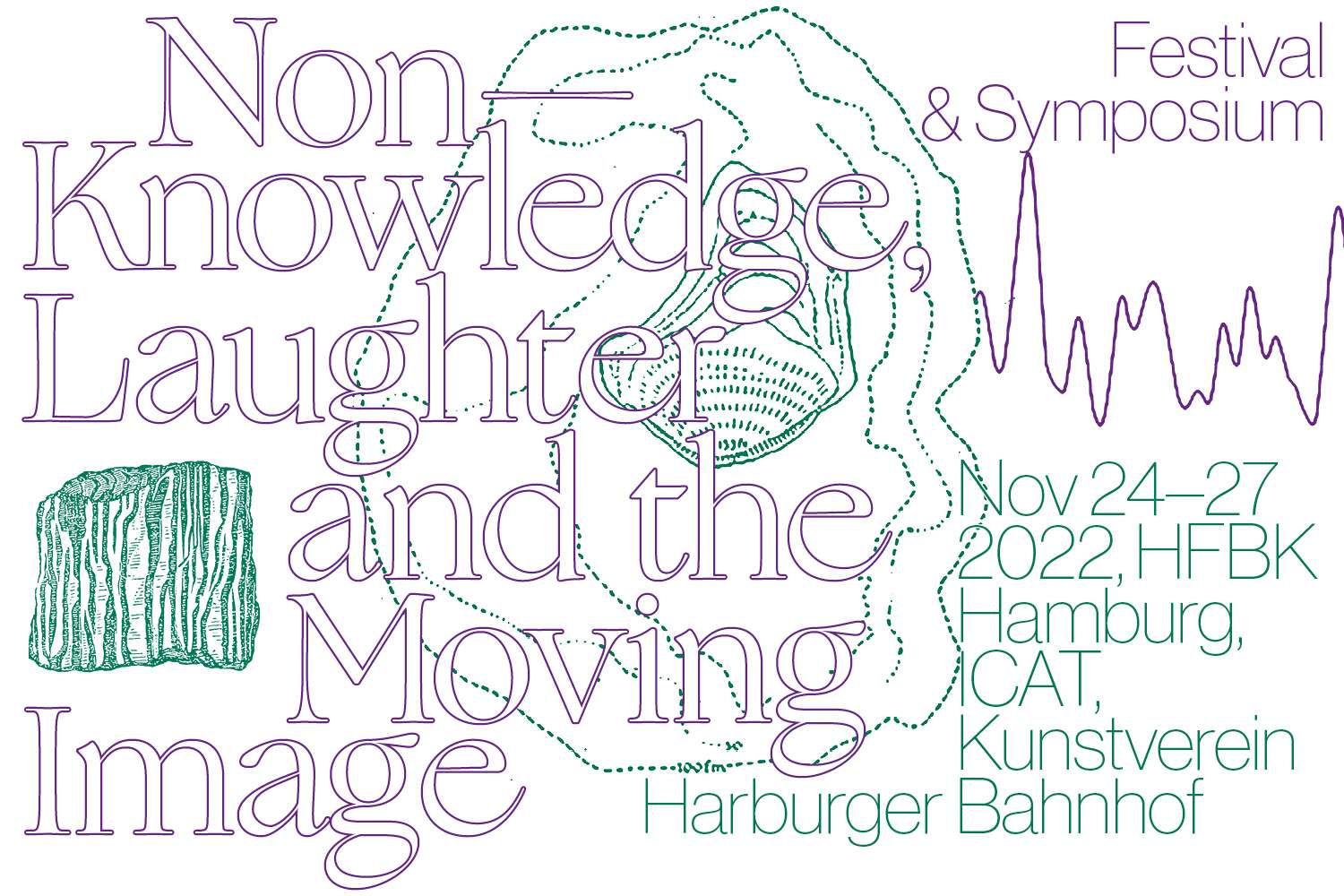

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

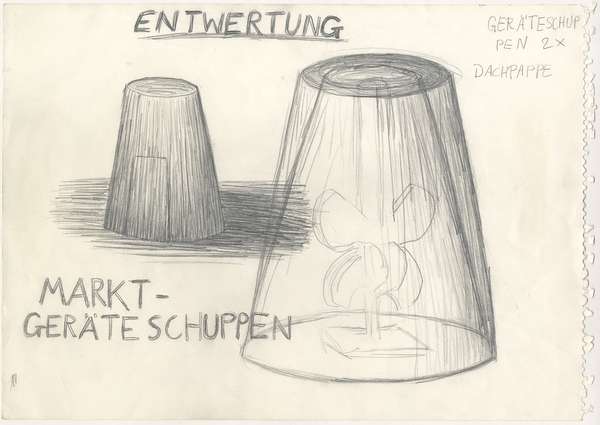

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

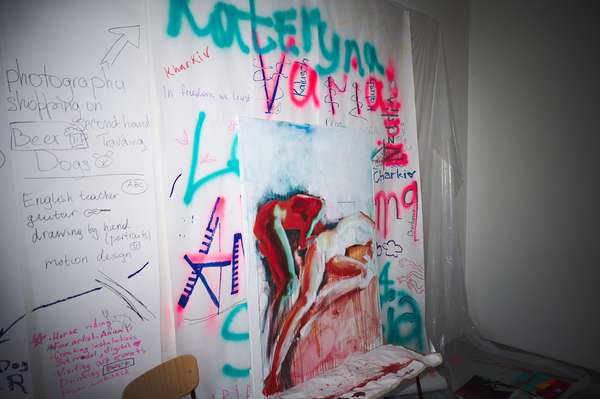

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

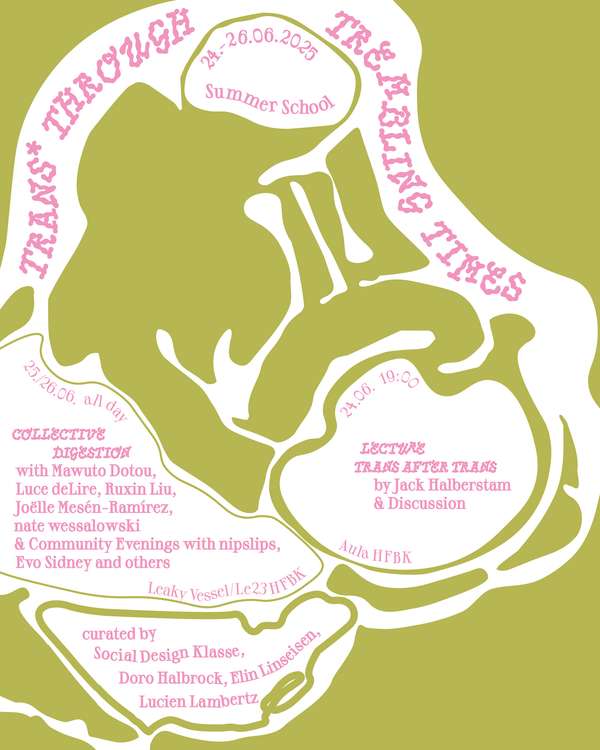

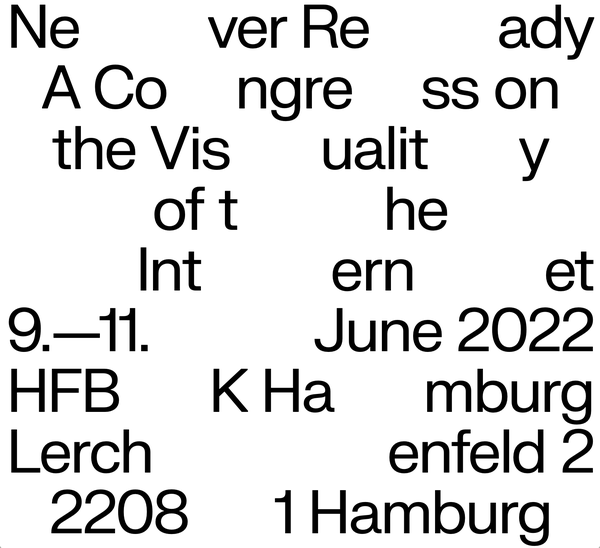

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

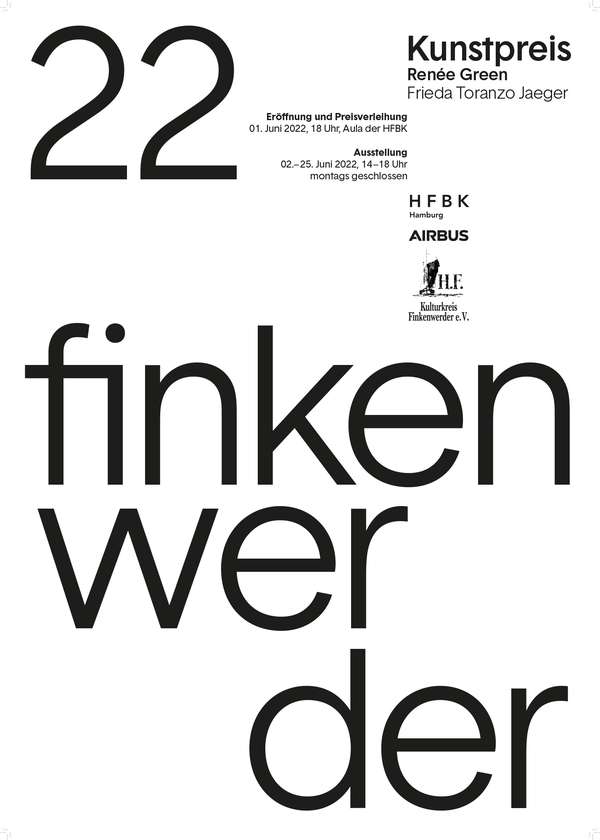

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

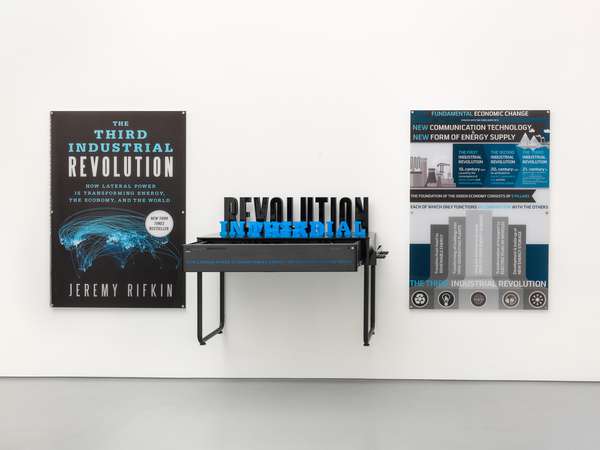

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

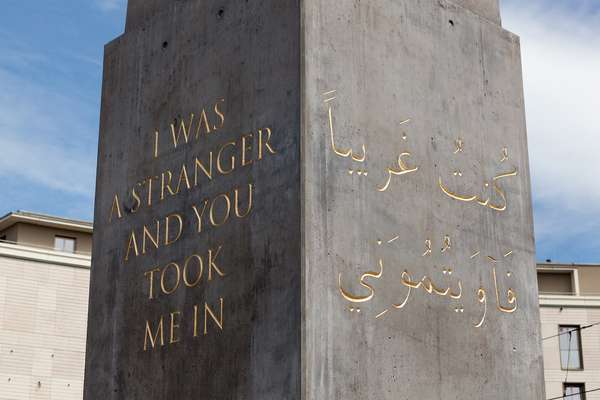

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

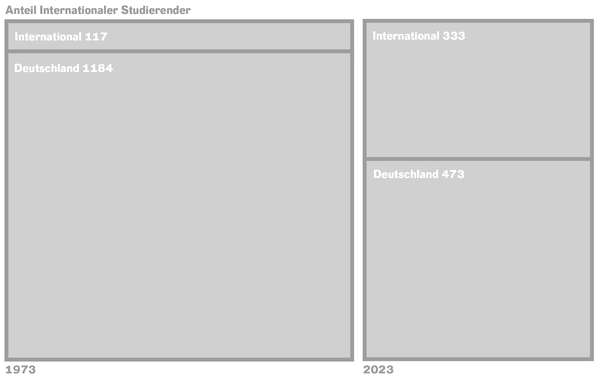

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

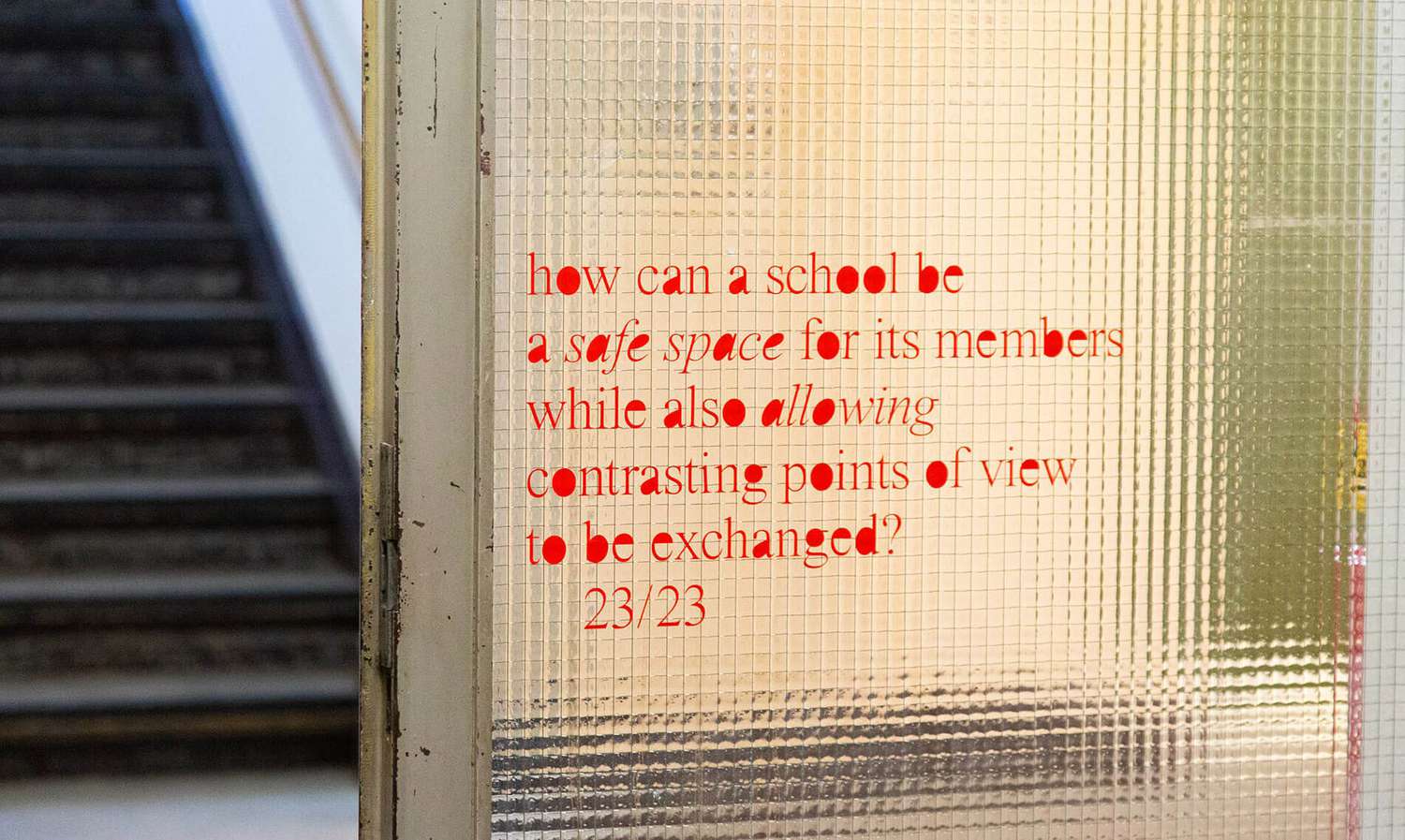

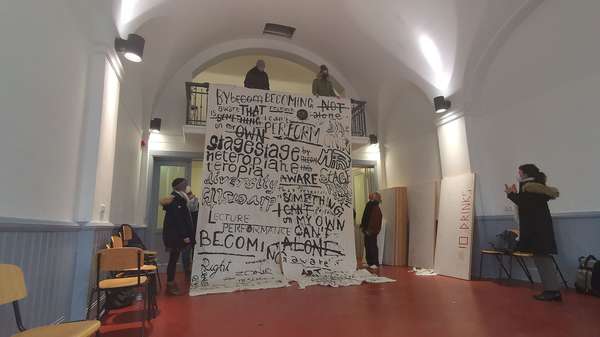

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

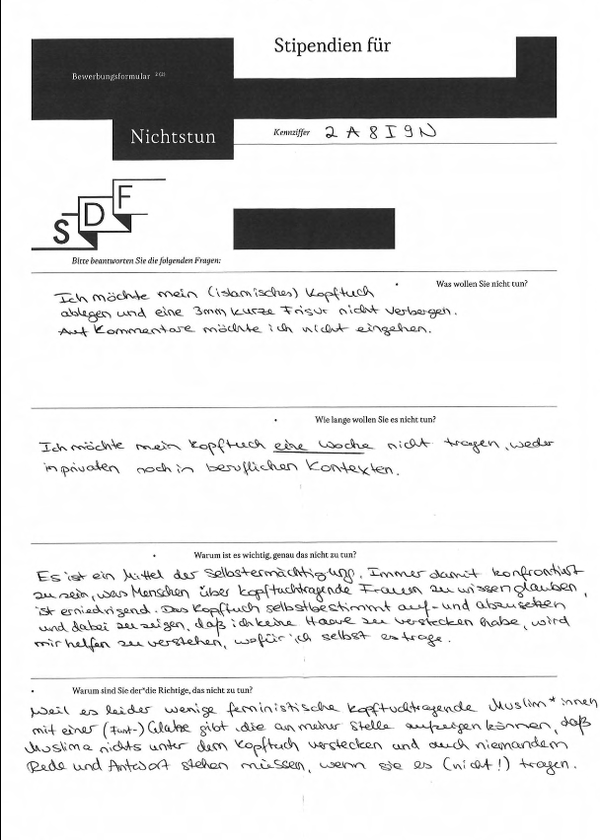

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

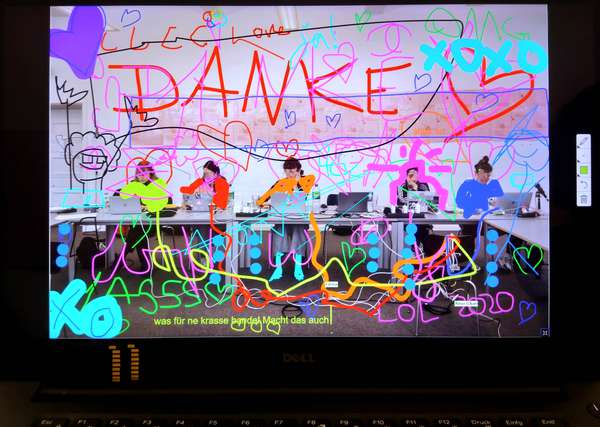

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

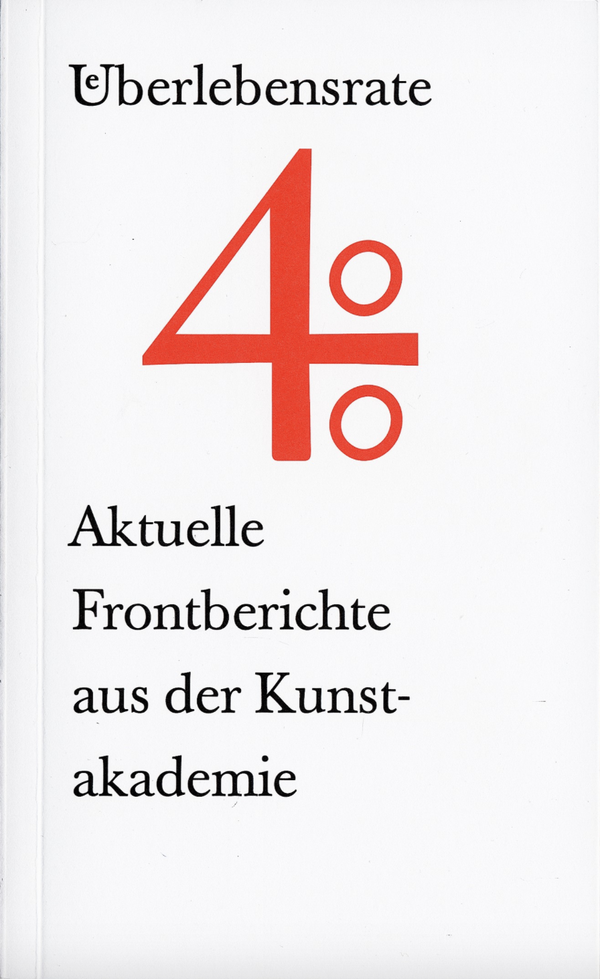

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

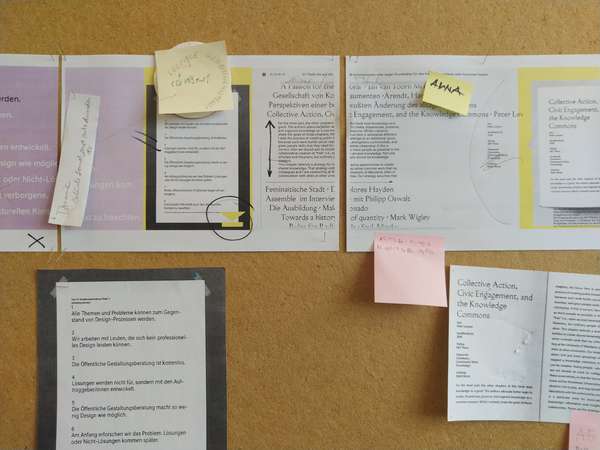

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?