unmodern talking über das Podiumsgespräch zum Thema „Schwarz & Aufgewachsen in Hamburg“

For A Lifetime

Das Hamburger Organisationsteam des Black History Month bespielt vom 5. bis zum 24. Februar 2020 den neu eingerichteten sogenannten „Open Space“ des Altonaer Museums mit der Ausstellung „Re:Präsentationen“. Als Rahmenprogramm zur Ausstellung fand am Sonntagnachmittag, 9.2., ein Podiumsgespräch zum Thema „Schwarz & Aufgewachsen in Hamburg“ statt, bei dem Wondibel Opuko, Kodjo Valentin und Tatjana Jenkins über ihre Erfahrungen als Schwarze Person in Hamburg berichteten.

Die jüngste Rednerin Wondibel Opuko bringt gleich zu Beginn die Ambivalenz des Repräsentations-Paradigmas zum Ausdruck – denn obwohl die Sichtbarkeit von Schwarzen Menschen und BIPOC in allen erdenklichen Positionen unverzichtbar ist, meldet sie zurecht Bedenken im Hinblick auf einen sogenannten „Tokenismus“ an. Menschen werden dabei aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Minderheit als Individuum zum Sprachrohr für eine gesamte, heterogene Community gemacht – im schlimmsten Fall von Instanzen, die selbst aktiv eine rassistische Agenda verfolgen. Damit werden einzelne Individuen gerade aufgrund ihrer Hautfarbe instrumentalisiert, zum Aushängeschild und Feigenblatt gemacht, während diskriminierende Strukturen weiterhin verschleiert fortgeführt werden. Tokenismus bezeichnet also eine Form von strukturellem Alltagsrassismus, gegen den sich die Jurastudierende – nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrungen – ausspricht. Die Kritik an einem solchen Tokenismus widerspricht dabei nicht den Forderungen nach mehr Diversity, die ja auch die Initiative Black History Month unterstützt, und in denen es maßgeblich darum geht, anzuerkennen, dass Schwarze Menschen und Vertreter*innen von weiteren Minderheiten eben eigene Perspektiven, Geschichten und Anliegen haben, die nicht mit derjenigen der weißen Mehrheitsgesellschaft zusammenfallen; und diese Perspektiven auch für sich stehen zu lassen und nicht an Weißen Maßstäben zu messen.

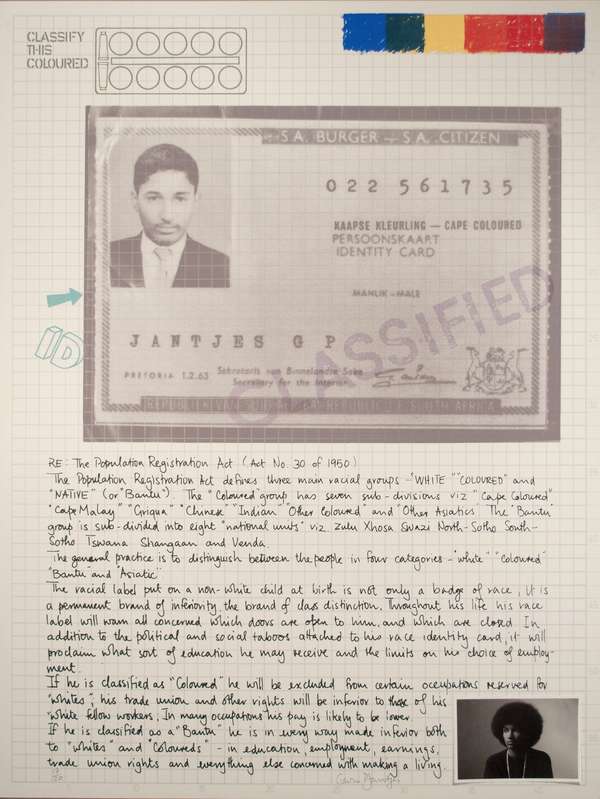

Der Black History Month und seine Akteur_innen vollziehen selbst die dringend notwendige Intervention in hegemoniale Geschichtsschreibung; ihre Veranstaltungen, Bilder, Texte, Vorträge, Ausstellungen und Publikationen unterbrechen und irritieren das Selbstverständnis einer eindimensionalen, selektiven Narration, die sich als „Wahrheit“ tarnt – und als solche rezipiert, zitiert, verwissenschaftlicht und festgeschrieben wird. Der Black History Month setzt dieser „Wahrheit“ eine Vielzahl an Erzählungen, Erinnerungen und Erkenntnisse entgegen und markiert die Unzulänglichkeit, Ignoranz und kalkulierte Fehlbarkeit der durchmachteten Narrative einer hegemonialen Geschichtsschreibung. „Eure Geschichte ist nicht unsere Geschichte“, wird auch an diesem Nachmittag mehrmals hervorgehoben. Und: „Eure Institutionen sind nicht unsere Institutionen“. Gerade die Bildungs- und Forschungseinrichtungen sind nach wie vor einer weiß-männlich-bürgerlichen Geschichte verschrieben. Über Kolonialismus wird an Schulen vielfach nur marginal und wenn, in einer imperialen Entdecker-Rhetorik gesprochen – dass Kolonialismus in erster Linie Genozid und Menschenhandel bedeutet, ist im kollektiven Gedächtnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft somit auch noch lange nicht angekommen; und erst recht nicht, dass neokoloniale Strukturen bis heute asymmetrische Machtverhältnisse perpetuieren. Nicht nur die Schulen, auch insbesondere die Universitäten stehen hier in der Kritik: auch sie verpassen in Lehre und Forschung oftmals ihre Chance, den ersten Schritt zu einer dekolonisierten Wissenschaftspraxis zu tun und das Problem des Eurozentrismus zumindest anzuerkennen. Bestimmt, es gibt Ausnahmen (zu nennen sind hier insbesondere die Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe) aber dennoch wird beispielsweise mit der Feier des 100-jährigen Uni-Jubiläums im vergangenen Jahr die Kolonialgeschichte der UHH unsichtbar gemacht, worauf die Moderatorin des Abends, Josephine Akinyosoye, zurecht aufmerksam macht. Denn bis die Institution 1919 zur Universität wurde, war sie Kolonialinstitut und das für diese Zwecke errichtete repräsentative Hauptgebäude am Dammtor ist bis heute –nahezu- unkommentiert in Verwendung. Ist es nicht langsam Zeit für eine unübersehbare Kontextualisierung dieser zweifelhaften Geschichte des Gebäudes? Wie wird auf die Stimmen derer, die sich an der Geschichte der UHH nicht nur inhaltlich stoßen, sondern die davon zudem verletzt und gedemütigt werden, geantwortet? Da ist es wieder, das Anliegen des Black History Month und die Frage nach Repräsentation: Wie wäre das Unijubiläum wohl abgelaufen, wenn die Entscheidungsträger_innen zu einem signifikanten Anteil BIPOC gewesen wären? Wir lehnen uns wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir vermuten, dass dieses Jubiläum dann schon vor 10 Jahren begangen worden wäre und es anstatt Festreden und Selbstbeweihräucherung auch verstärkt eine kritische Untersuchung der eigenen Geschichte gegeben hätte sowie ein Gedenken derer, auf dessen Rücken sie ausgetragen wurde.

Und dabei steht die UHH repräsentativ für die gesamte Stadt Hamburg. Gerade in der euphemistisch „Tor zur Welt“ genannten Hafenstadt basiert Reichtum, politischer Einfluss und wissenschaftliche Souveränität zu großen Teilen auf kolonialer Ausbeutung; und das positive Städtemarketing wiederum auf der Verharmlosung bis Glorifizierung der kolonialen Täter_innenschaft.

Das Podiumsgespräch in dem bis auf den letzten Stehplatz gefüllten „Gallionsfigurenraum“ des Altonaer Museums vermittelt vor Allem, wie schmerzhaft und frustrierend ein Alltag inmitten einer hegemonialen Geschichts- und Gegenwartsbeschreibung, einer rassistischen Stadt- und Lebensarchitektur erlebt wird. Und wie notwendig und überfällig es ist, den Bismarck-Statuen und Museumsbauten, den bescheuerten Fragen im Geschichtsunterricht und lückenhaften Bibliotheken etwas entgegenzusetzen.

Weiteres Programm des Black History Month in Hamburg:

https://www.facebook.com/bhmhamburg

http://isdonline.de/hamburg-black-history-month-programm-ab-heute/

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

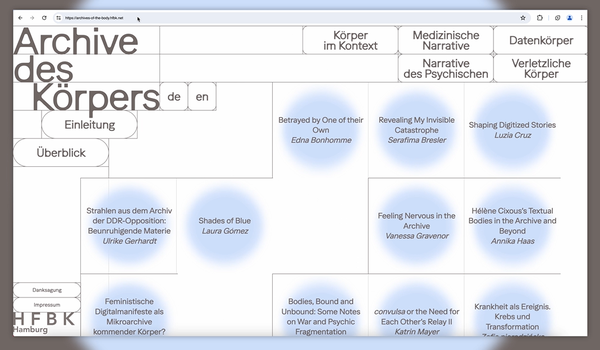

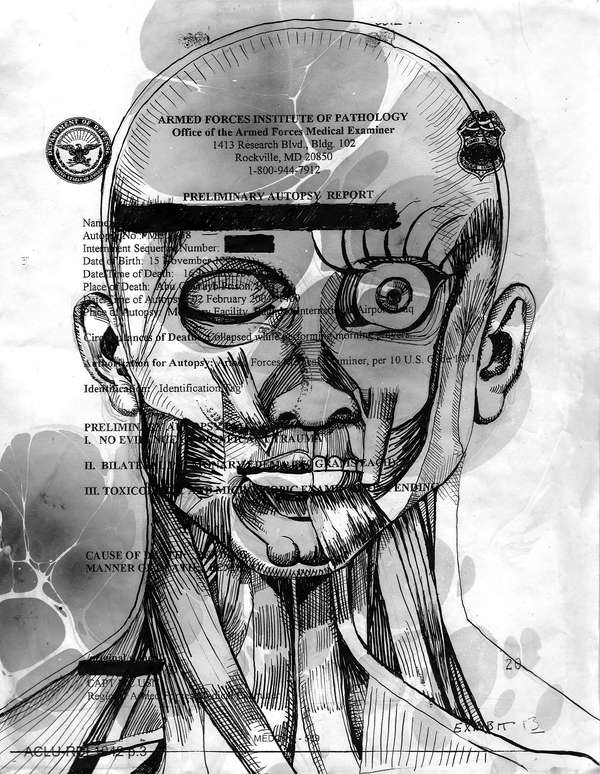

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

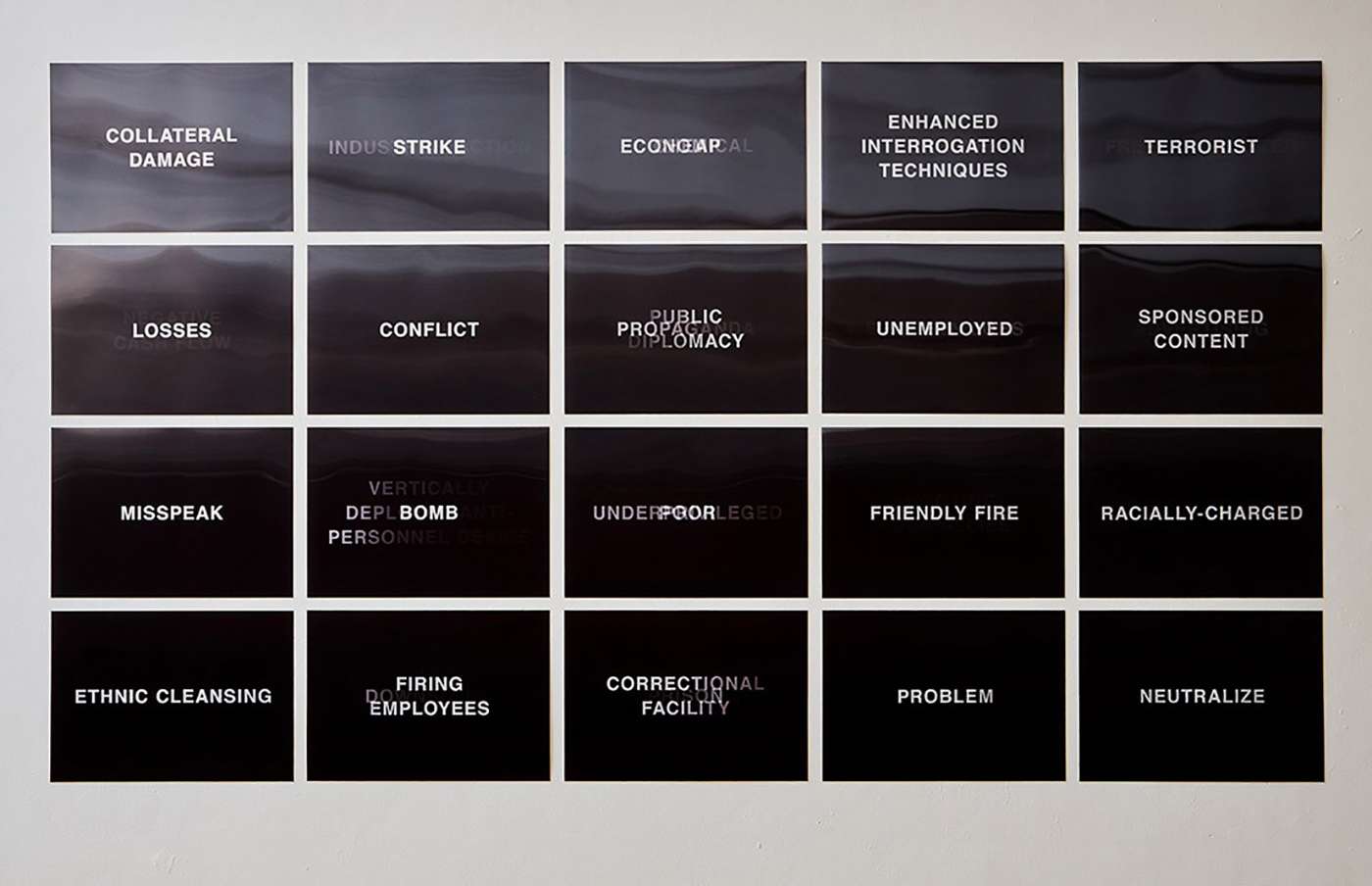

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

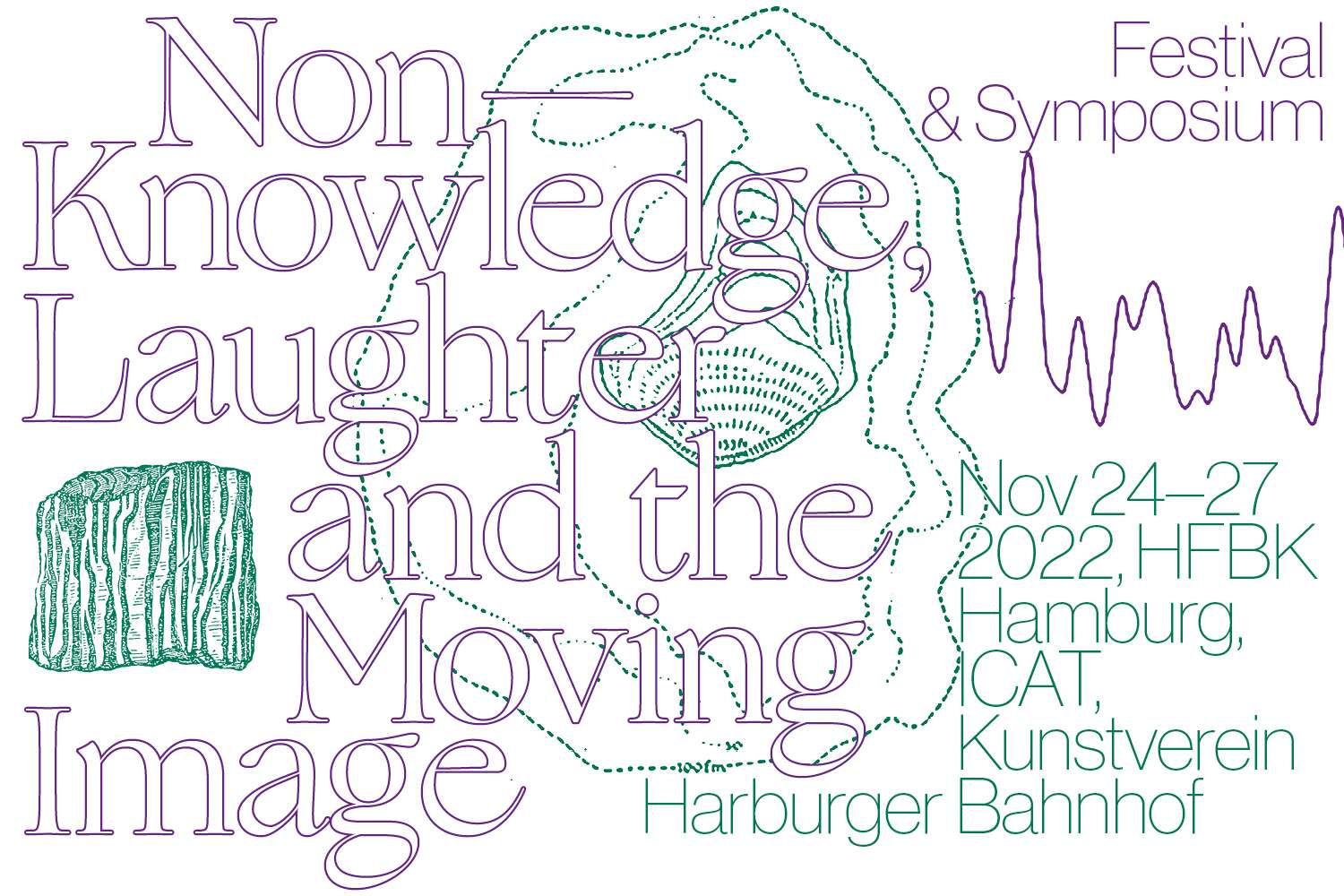

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

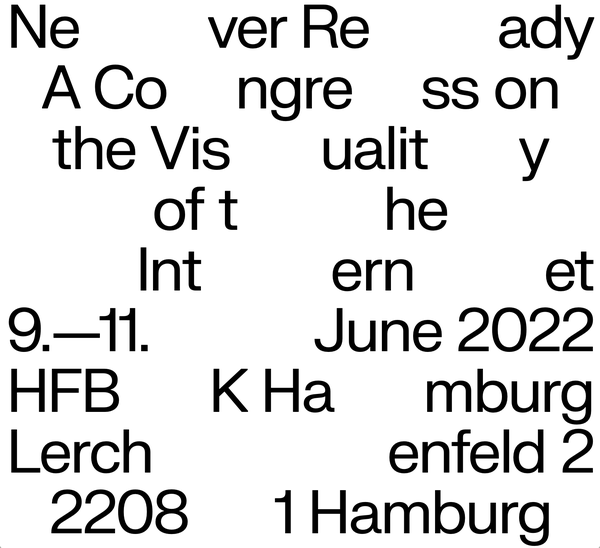

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

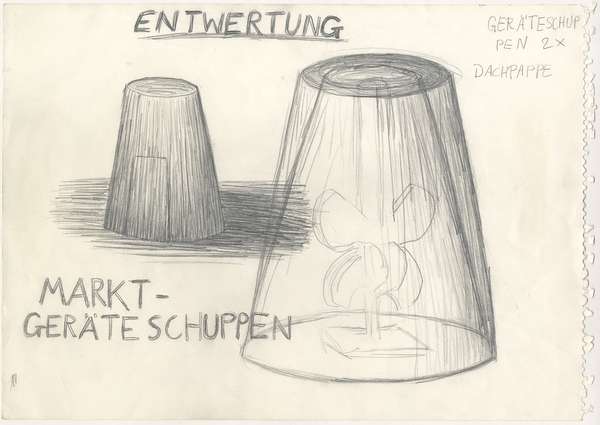

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

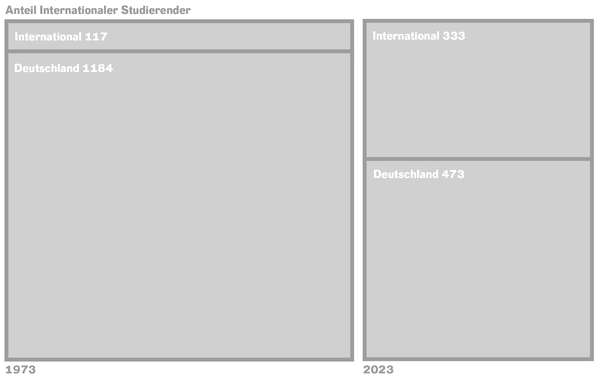

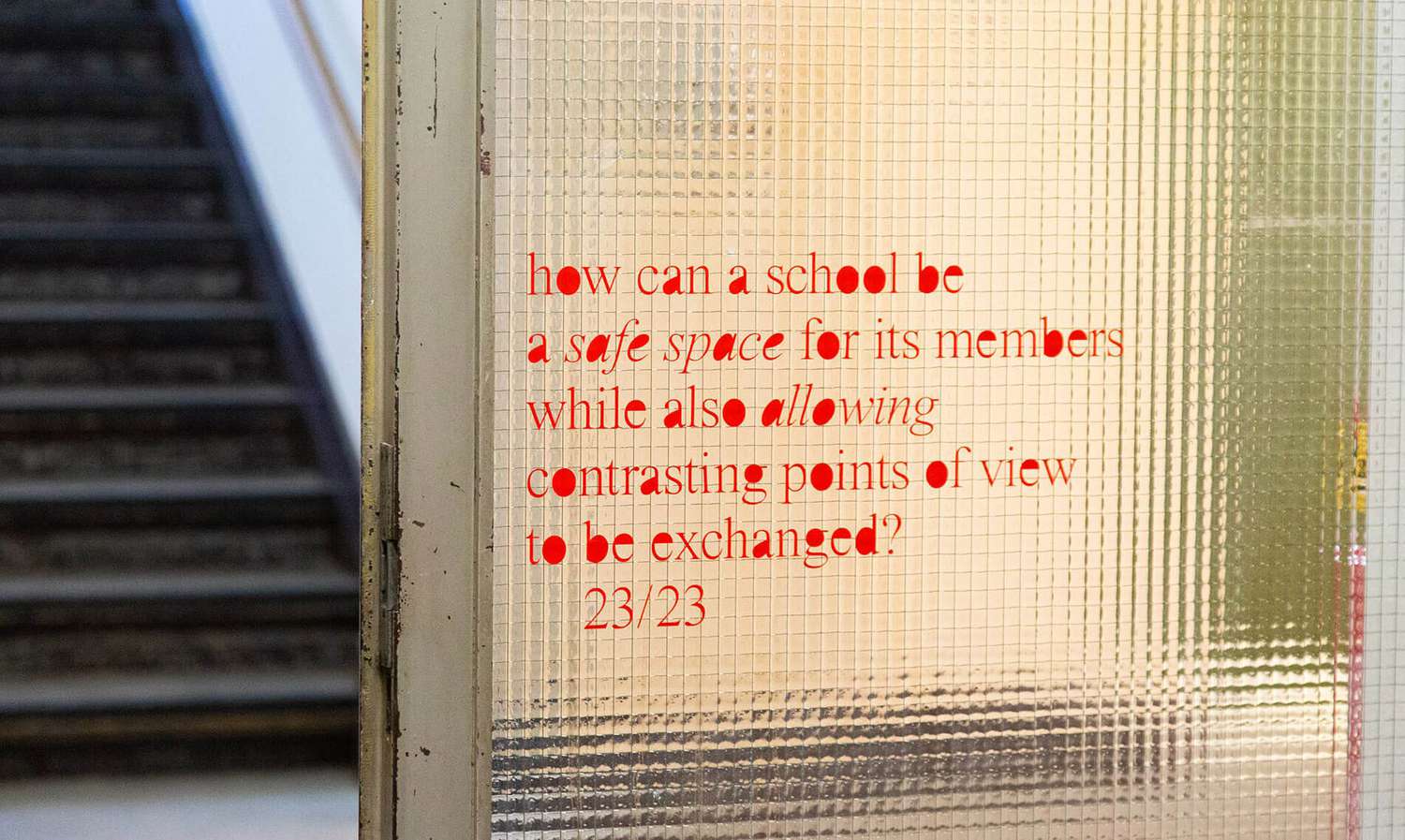

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

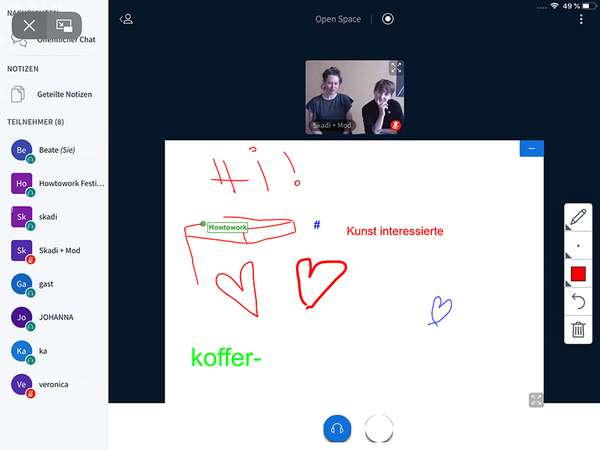

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

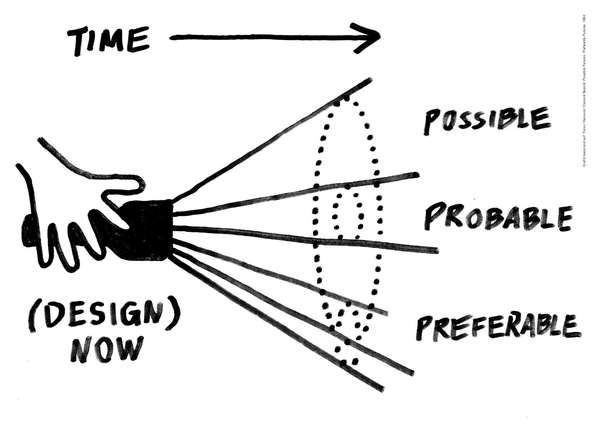

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?