Symposium "Methoden der Intervention"

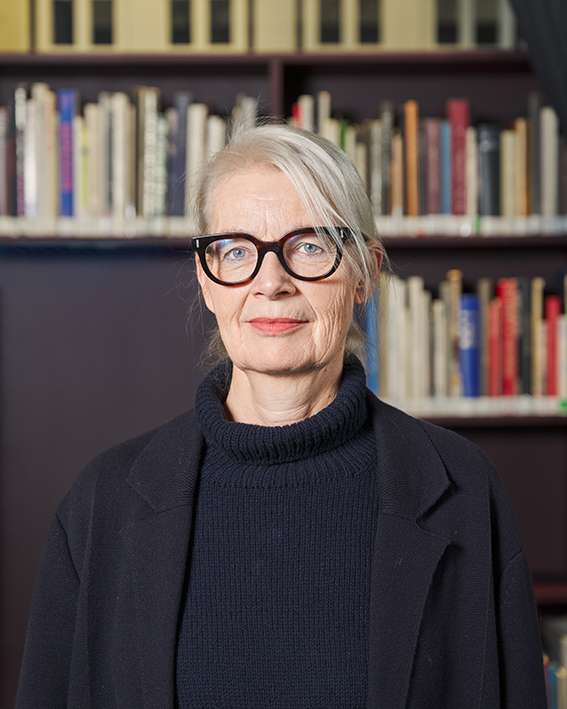

Mit Beiträgen von Milos Vec (Jurist, Max Planck-Institut für Rechtsgeschichte in Frankfurt, zur Zeit Wissenschaftskolleg zu Berlin) | Gerald Raunig (Philosoph, Züricher Hochschule der Künste) | Inga Lemke (Kulturwissenschaftlerin, Universität Paderborn) | Brigitte Franzen (Direktorin Forum für Internationale Kunst, Aachen) | Stefan Rettich (Architekt, Hochschule Bremen) | Michael Sailstorfer (Künstler, Berlin) | Georg Winter (Künstler, HBK Saar) | Joseph Grima (Chefredakteur Domus, Mailand, Co-Kurator Istanbul Design Biennal)

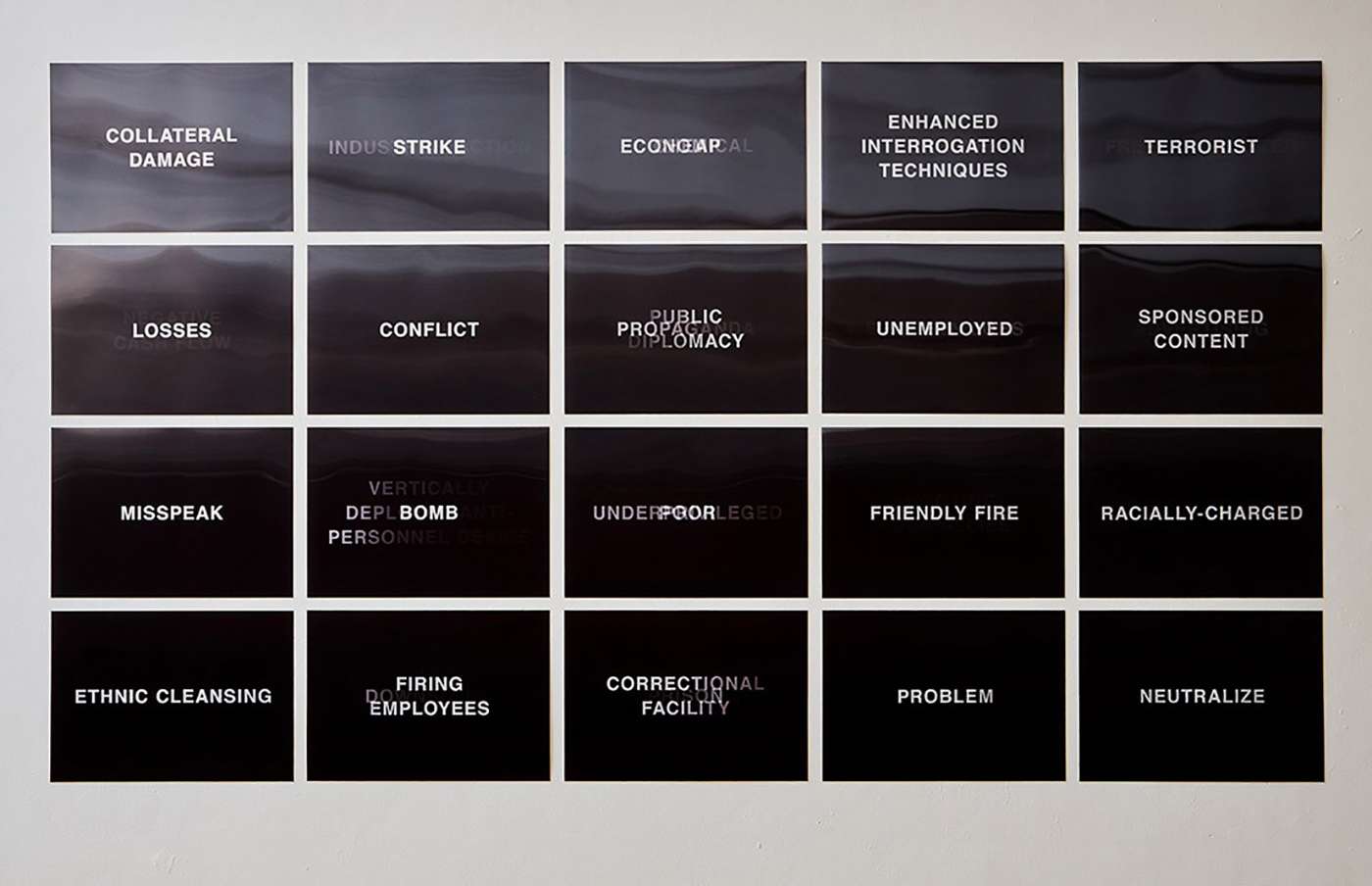

Am 3. Mai 2012 untersuchte ein von dem DFG-Forschungsprojekt „Urbane Interventionen“ an der HFBK ausgerichtetes Symposium Formen und Methoden urbaner Intervention. In seiner Einführung stellte Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie an der HFBK, das „Glossar der Interventionen“ vor, die im Merve Verlag erschienene jüngste Publikation des Forschungsprojektes Urbane Interventionen. Christian Hiller, Daniel Kerber, Friederike Wegner und Anna-Lena Wenzel, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen des von der DFG geförderten Projekts unter der Leitung von Friedrich von Borries verstehen das Glossar als eine „Suchbewegung im Feld der Erziehungsratgeber, der Wirtschaftslexika und Kunstkataloge, der Philosophietraktate und militärischen Lageberichte, der Protesthandbücher und UN-Resolutionen“. Intervention ist überall, das wird schon beim ersten Blättern durch das kurzweilige kleine Nachschlagewerk deutlich. Unter den vielen „ernsthaften“ Interventionsbezogenen Einträgen aus Wirtschaft, Forschung, Militär, Politik oder Medizin erscheinen auch solche, die in dieser Umgebung exotisch wirken. So ist zwischen „Betriebsintervention“ und „Burnout-Intervention“ auch die besonders robuste Short „Intervention“ des Surfmode- und Streetwear-Labels Billabong verzeichnet, und unter „Divine Intervention“ findet sich unter anderem die Abbildung eines gleichnamigen Hand-Desinfektionsmittels einer Firma aus Pittsburgh. Gerade durch diese zu allen Rändern hin offene, Humor zulassende Mischung leistet das Glossar einen wichtigen Beitrag zur Schärfung des Begriffs.

Einer theoretischen Auslotung des Begriffs war der erste Teil des Symposiums gewidmet. Milos Vec, vom Max Planck-Institut für Rechtsgeschichte in Frankfurt und zur Zeit Wissenschaftskolleg zu Berlin, analysierte die Ambivalenzen der Intervention aus juristischer und völkerrechtlicher Sicht, ausgehend von der Rechtsliteratur des 19. Jahrhunderts, in der die Frage nach Intervention oder Nicht-Intervention leidenschaftlich diskutiert wurde. Einmischung und Nicht-Einmischung, aber auch altertümlichere Formen wie „Dazwischenkunft“, „Zwischenkunft“ oder „Einschritt“ waren die damals gebräuchlichen Begriffe. Soll ein Staat sich in die Hoheitsgebiete eines anderen Staates einmischen dürfen, und wenn ja, aus welchen Gründen? Wie für jede umstrittene Praxis wurde nach Regeln gesucht, die Interventionsrechte, die der Wiener Kongress von 1815 definierte, sind ein besonders prominentes Beispiel dafür. Es gab aber auch im 19. Jahrhundert Interessen, das Interventionsrecht nicht zu normieren – der Politik sollte nicht durch das Völkerrecht die Hände gebunden werden. Insgesamt bleibt die Frage nach Intervention und Nicht-Intervention ein klassischer Prinzipienkonflikt zwischen nationaler Autonomie und internationaler Bindung. Der Philosoph Gerald Raunig, von der Züricher Hochschule der Künste, näherte sich dem Thema aus einer ganz anderen Richtung. Er setzte die Invention als den geeigneteren Begriff gegen den der Intervention. Invention sei eine Bewegung in etwas hinein, die eine Erfindung und neues Terrain zur Folge habe, die Intervention dagegen ein Einbruch, der auf die Veränderung oder sogar Zerstörung der ursprünglichen Form abziele. Raunig wendete sehr direkt die Deleuze-Guattari-Theorie der Mannigfaltigkeiten (Multitudes) auf die Occupy-Bewegung und auf andere Protestbewegungen der Gegenwart an, und kam dabei insbesondere auf die Praxis des „human mic“ (menschliches Mikrofon) zu sprechen, wie es auf öffentlichen Plätzen Anwendung findet, auf denen der Einsatz elektronischer Verstärker verboten ist. An den abschließenden theoretischen Beitrag von Inga Lemke, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Paderborn, knüpfte sich die Diskussion, ob Intervention per se subversiv sein muss und per se im Widerspruch zur Institution steht.

Brigitte Franzen, Direktorin des Ludwig Forums für internationale Kunst in Aachen, die den Auftakt zum praxisbezogenen Teil des Symposiums bestritt, sieht Intervention und Institution nicht unbedingt in einem widersprüchlichen Verhältnis. So hat Franzen für die Umgestaltung des zum Ludwig Forum gehörenden Gartens die Landschaftsarchitekten atelier le balto angeheuert, die in einem über vier Jahre laufenden Prozess den Park um partizipatorische Angebote erweitern. Jeder Schritt geschieht unter Beteiligung von unterschiedlichen Nutzer- und Besuchergruppen. Sowohl bei der Landschaftsarchitektur wie auch bei Kunst im öffentlichen Raum komme man sehr leicht zu einer Funktionalisierung, insbesondere bei Projekten, die kein „störendes Moment“ enthalten. Aber auch Störung sei kein wirksamer Schutz vor einer Vereinnahmung, sondern steigere sogar die Effizienz, wie zum Beispiel das Guerilla-Marketing von Konzernen zeigt.

Der Architekt Stefan Rettich, Professor an der Hochschule Bremen, berichtete von Projekten seines Architekturbüros KARO-Architekten, die sich sehr häufig im Grenzbereich zur interventionistischen Praxis in der Bildenden Kunst befinden. Schwerpunkt ist die Arbeit in schrumpfenden Städten, in denen das Verschwinden von Räumen des sozialen Austauschs ein großes Problem ist. Rettich initiierte im Leipziger Stadtteil Lindenau die Kollektion Lindenau, indem er Anwohner bat, Kunstwerke aus ihrer Wohnung zur Verfügung zu stellen, die dann alle zusammen in einer eigens dafür eingerichteten Galerie gezeigt wurden. So entstand ein Ort des Austauschs über das, was sonst in den vier Wänden verborgen bleibt. „Wir bekommen sehr viele Anfragen, quasi als Dienstleister Interventionen durchzuführen“, so Rettich. Subversiv sei das natürlich nicht. Das bekannteste Projekt von KARO-Architekten, das Lesezeichen im Magdeburger Stadtteil Solbke, wurde mit Forschungsgeldern finanziert. Die Freiluft-Bibliothek mit einem Bestand von 30 000 gespendeten Büchern entstand in einem ergebnisoffenen Prozess, an dessen Anfang nicht bauliche, sondern soziale und kulturelle Maßnahmen standen. Über mehrere Jahre wurden durch Veranstaltungen und Aktionen die Wünsche der Anwohner erörtert, Bücher gesammelt, probeweise eine temporäre Bücherei aus Bierkästen errichtet und öffentlich Architekturmodelle diskutiert. Trotz ihrer basisdemokratischen Geschichte ist die 2009 eingeweihte, preisgekrönte Freiluft-Bibliothek gezeichnet von Nutzungskonflikten und negativer Aneignung, sprich von Verwahrlosung und Vandalismus. Sie ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, gelesen wird dort eher nicht, berichtete Rettich. Es scheint also nicht möglich zu sein, städtebauliche Prozesse zu kalkulieren, ein Umdenken wird oft notwendig.

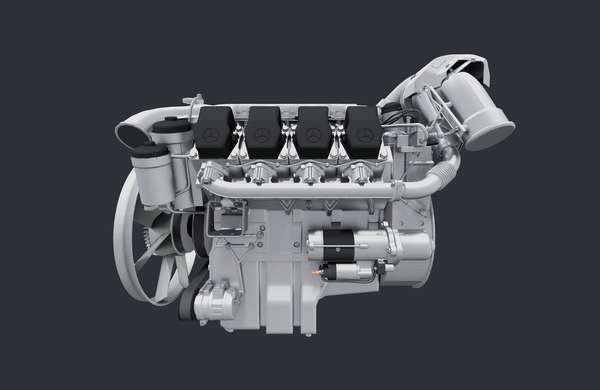

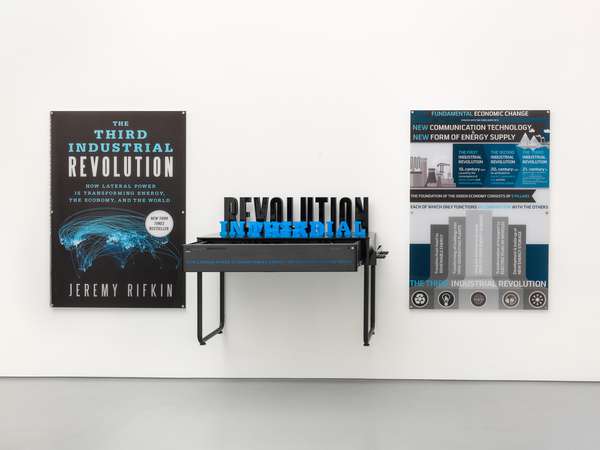

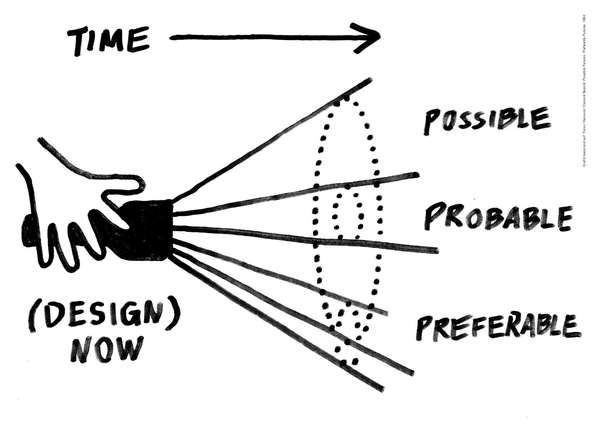

Nach den künstlerischen Beiträgen von Michael Sailstorfer und Georg Winter, erweiterte Joseph Grima die Diskussion um die Perspektive des Designs. Der Chefredakteur des Mailänder Design-Magazins Domus und Co-Kurator der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindenden Istanbul Design Biennal. Anhand einschlägiger Beispiele beleuchtete Grima das Verhältnis der vom Militär finanzierten, rasant vorangetriebenen technologischen Entwicklung zu dem parallel dazu entstehenden „Design von unten“. Auf der Website Make Magazine, eines Forums das hauptsächlich von technikbegeisterten, tüftelnden Teenagern genutzt wird, findet sich beispielsweise ein Artikel zu einem umstrittenen Preis, über den die dem US-Verteidigungsministerium unterstellte DARPA (Defense Advance Research Projects Agency) die Einrichtung von Makerspaces an Schulen finanziert. Eine Gegentendenz zur befürchteten Militarisierung der Bildung sei die demokratisierende Aneignung militärischer Technologie: Wurden Drohnen noch vor kurzer Zeit von Polizeikräften eingesetzt, um Demonstranten zu verhaften, sind sie inzwischen per I-Pad zu steuern, für unter 300 US-Dollar zu haben und werden von Protestbewegungen eingesetzt, um die Polizei zu kontrollieren. Technologie, so Grima, sei ein „Schlachtfeld der Kontrolle“ und es sei eine wichtige Aufgabe des Designs als kritische Meta-Disziplin zu fungieren.

Alle Vorträge des Symposiums sind als Video-Mitschnitte unter www.design.hfbk-hamburg.de abrufbar.

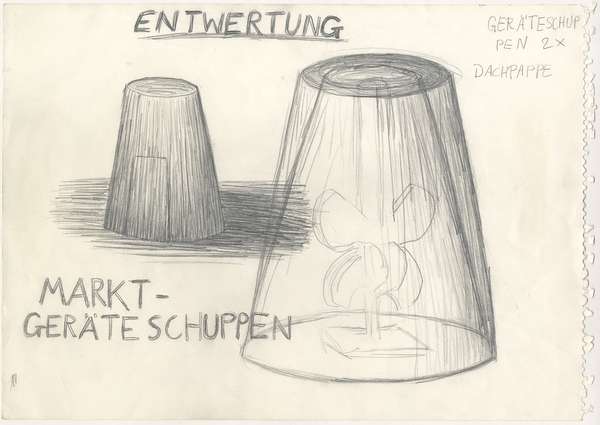

Urbane Interventionen

Urbane Interventionen

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

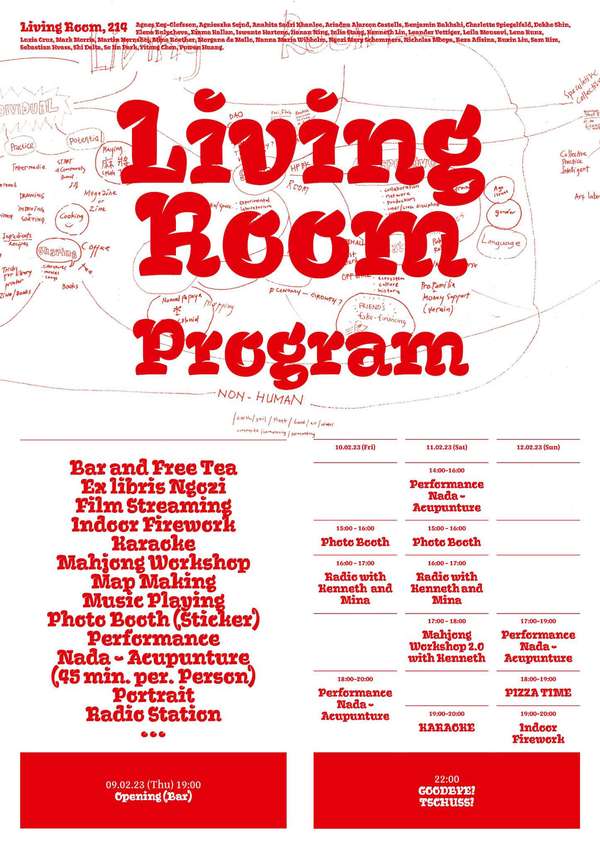

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

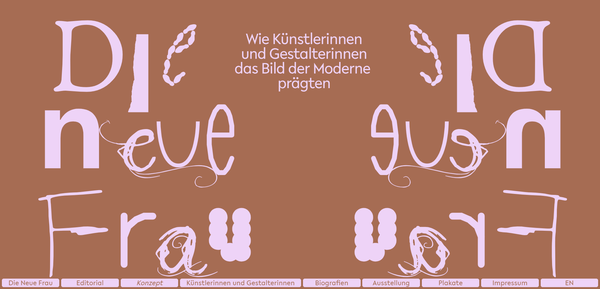

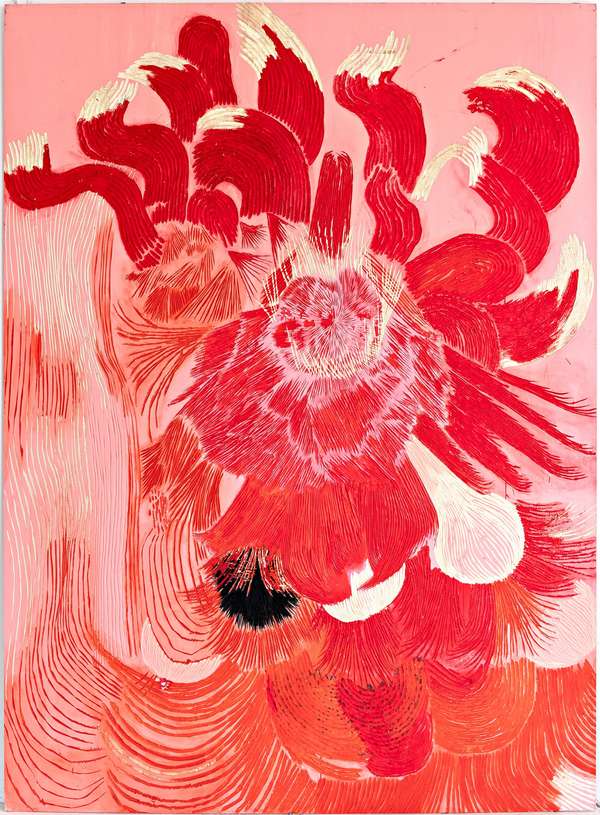

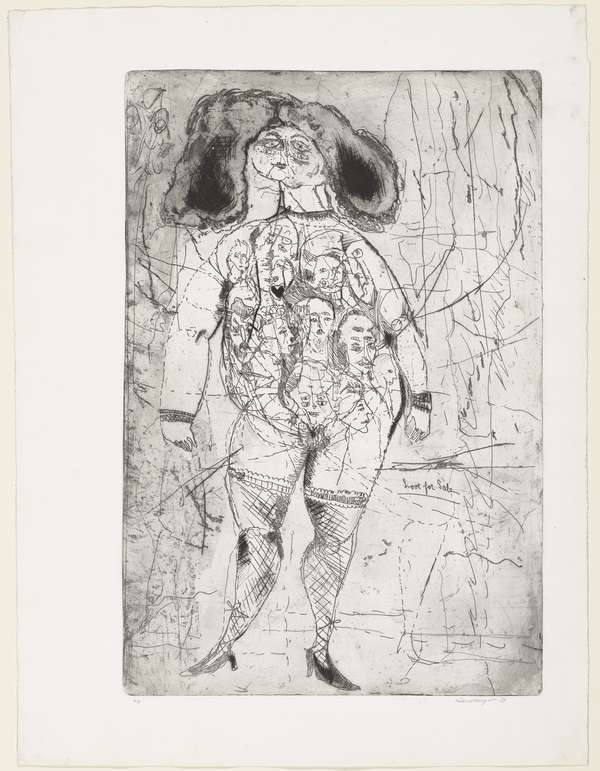

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

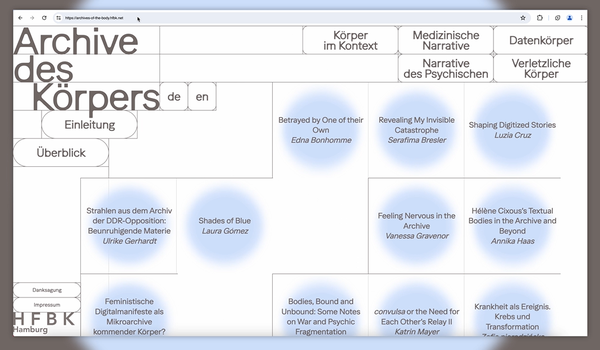

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

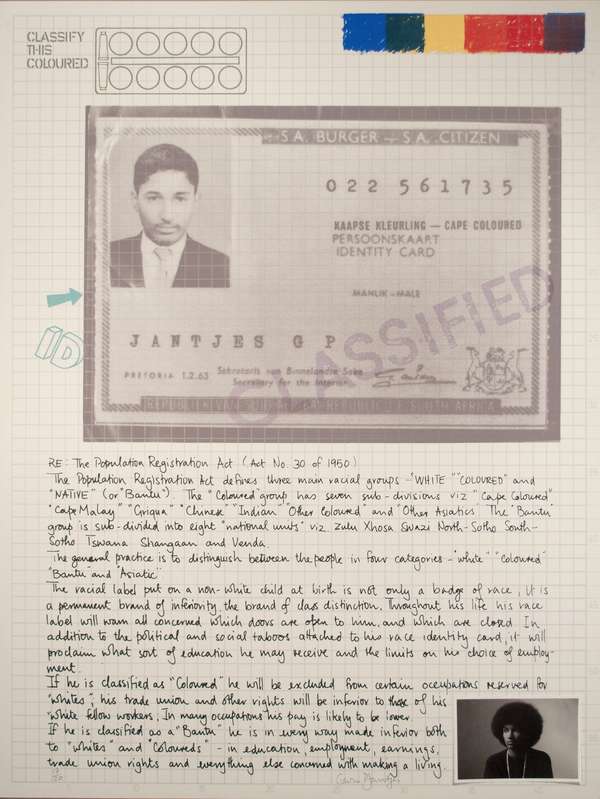

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

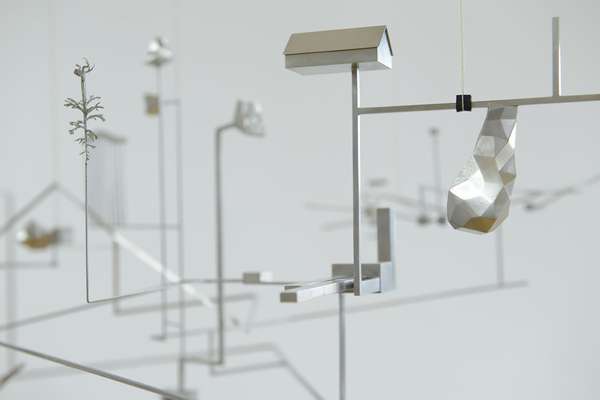

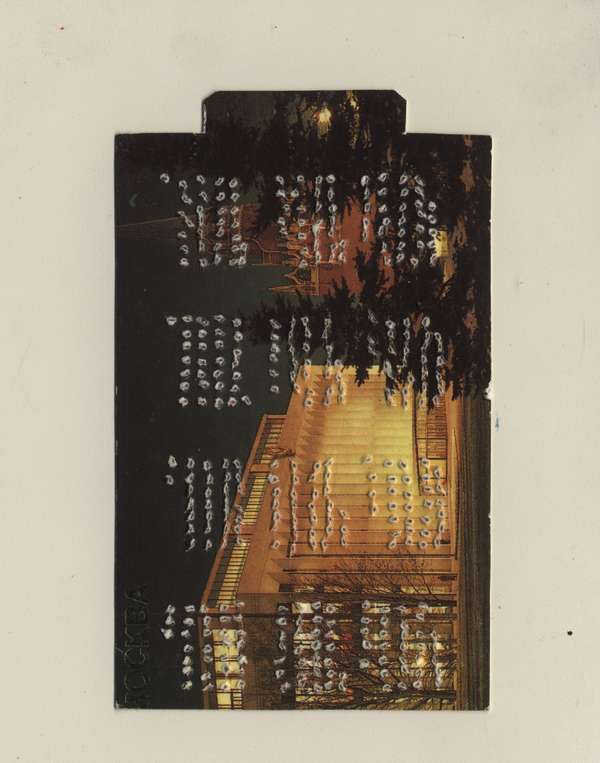

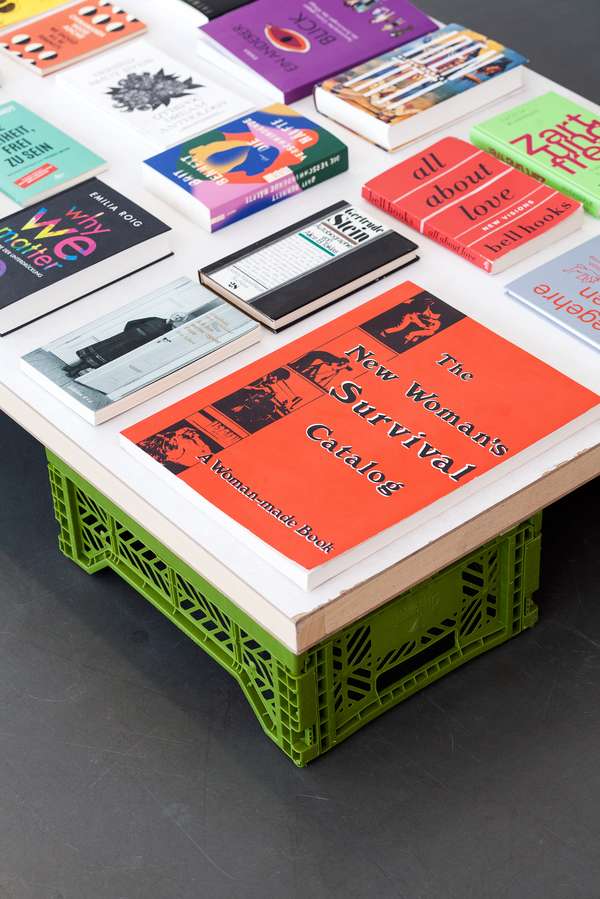

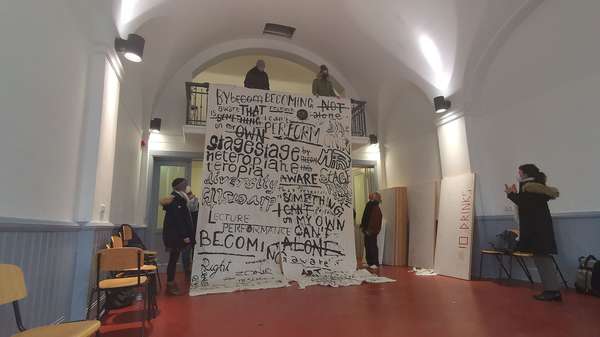

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

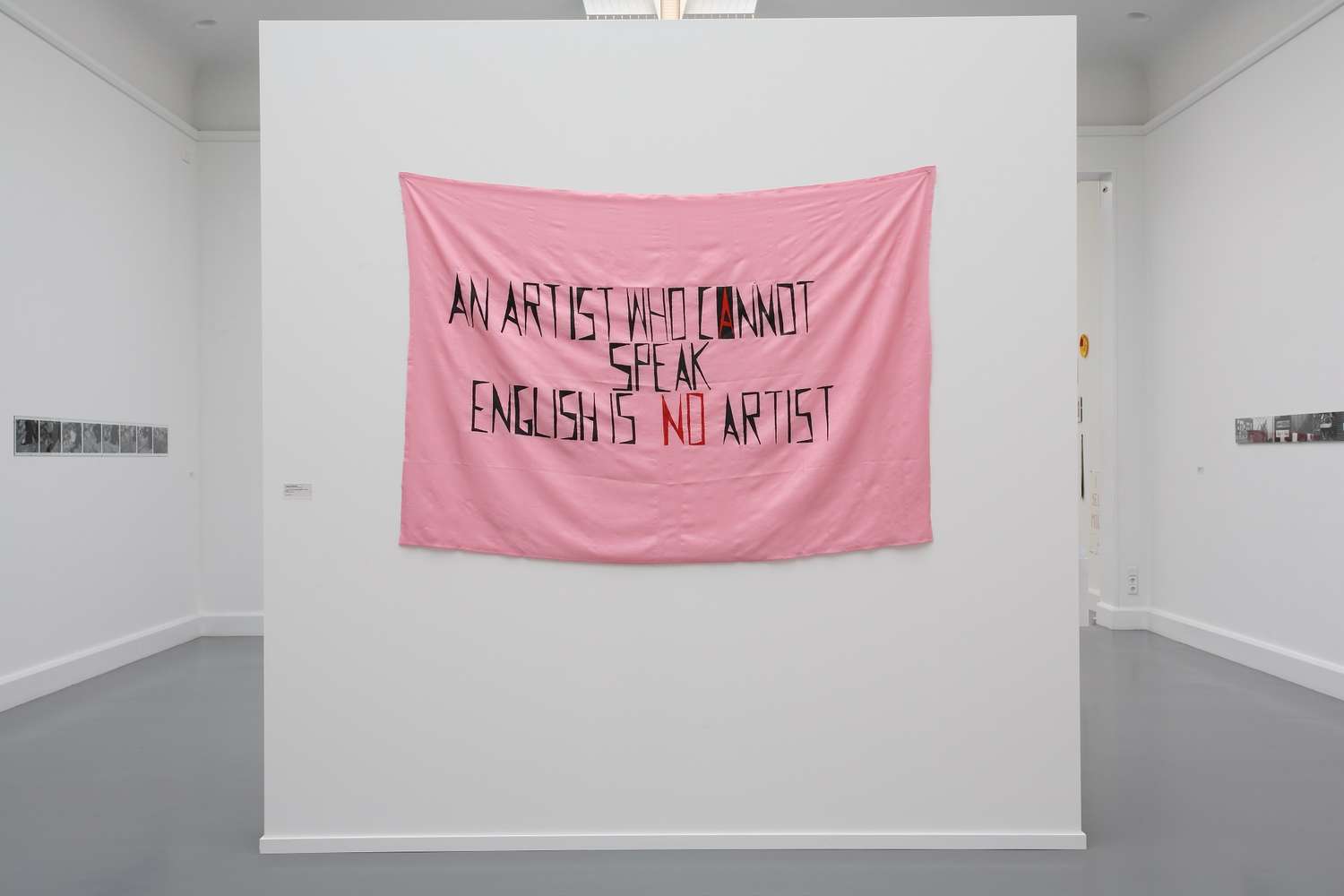

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

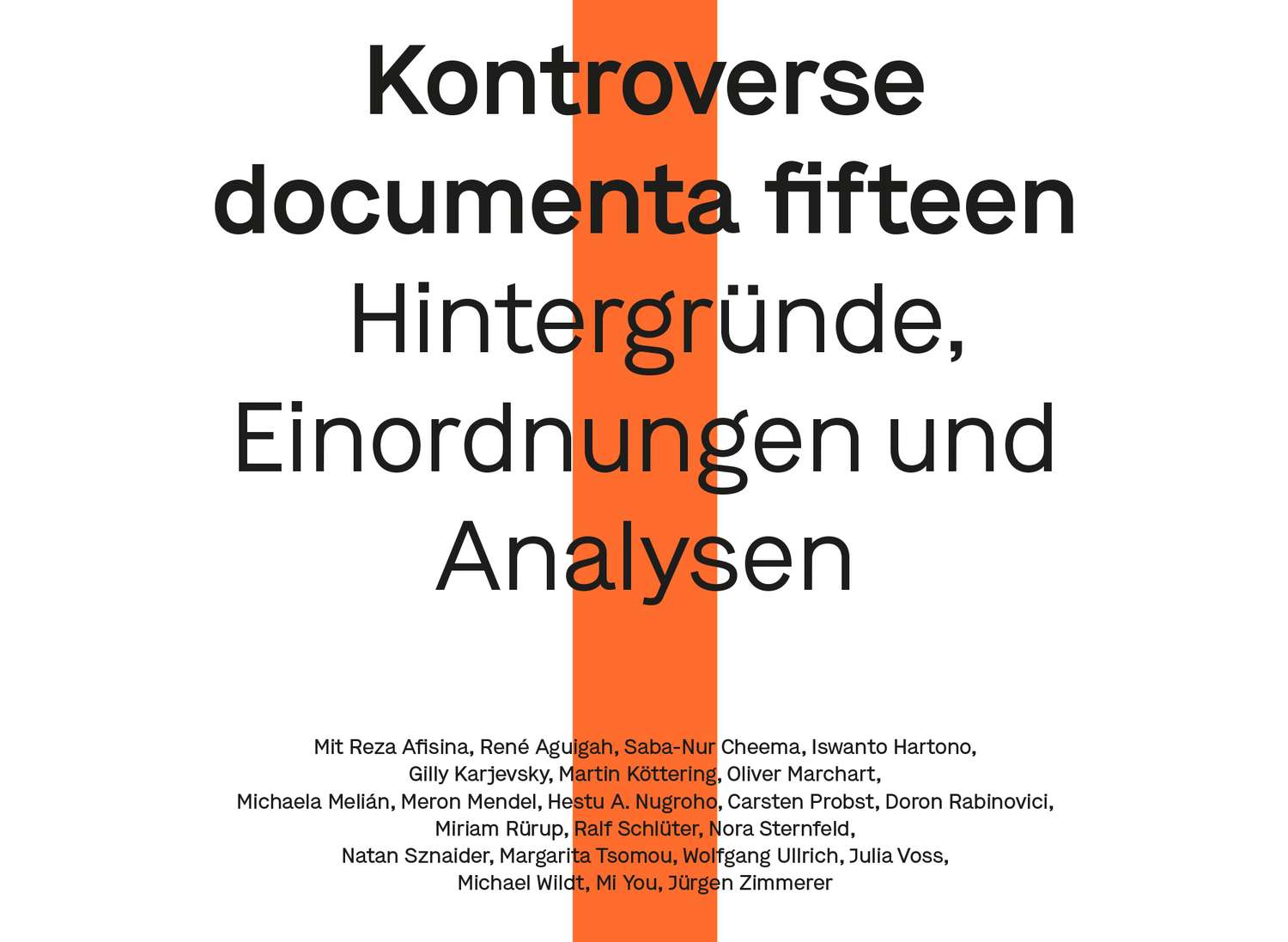

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

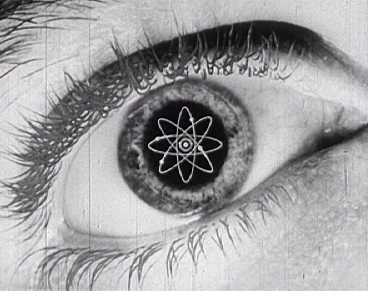

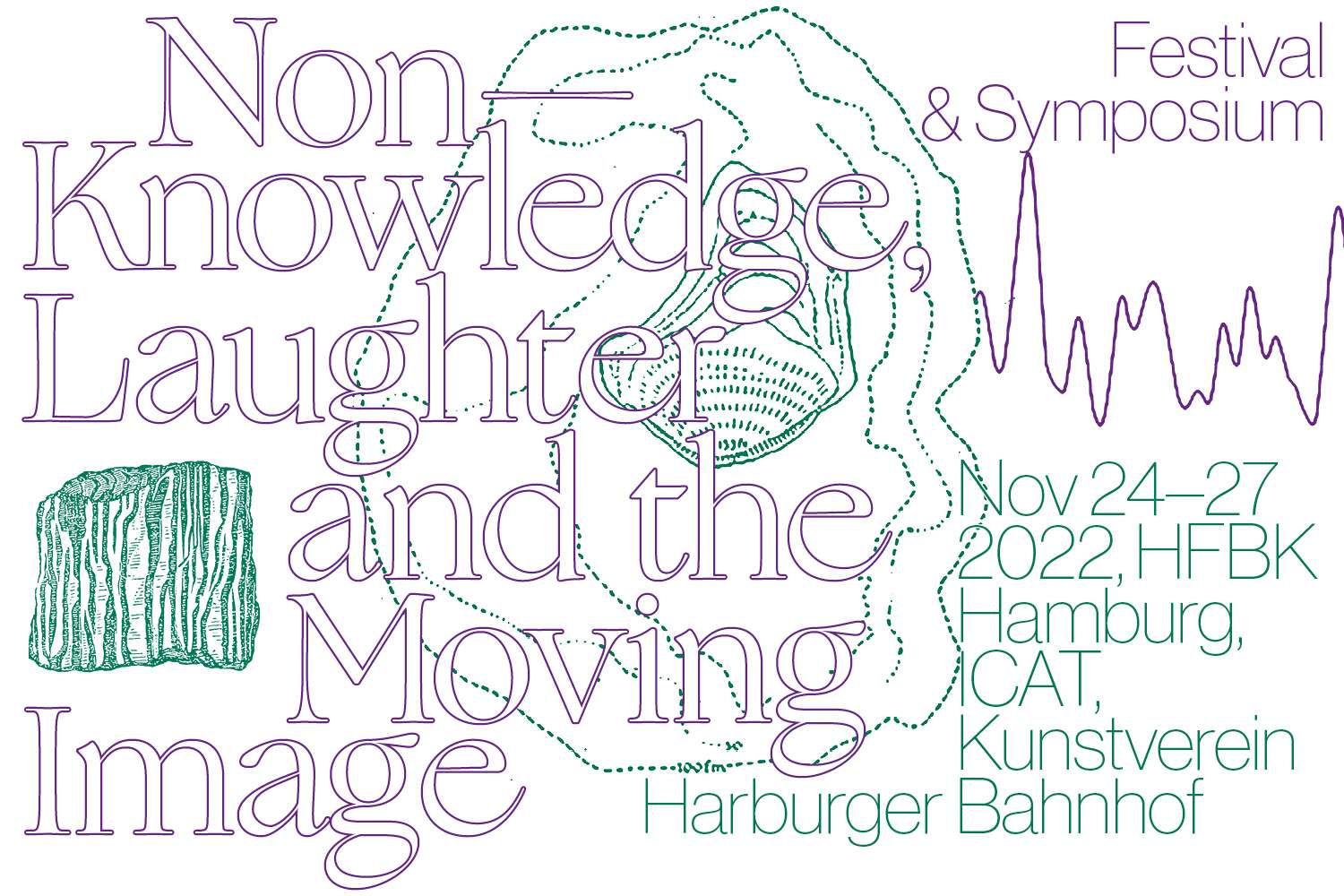

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

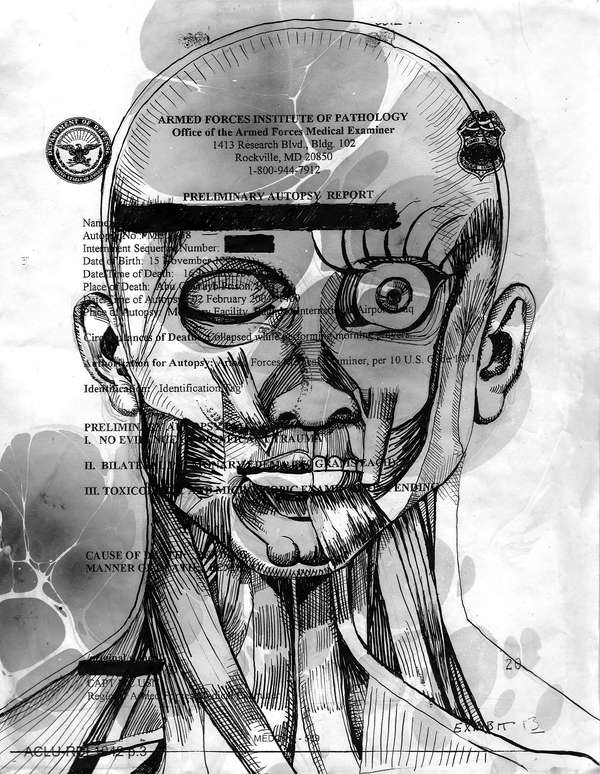

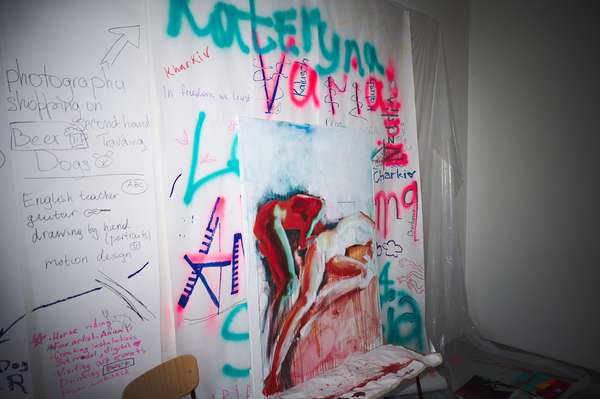

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

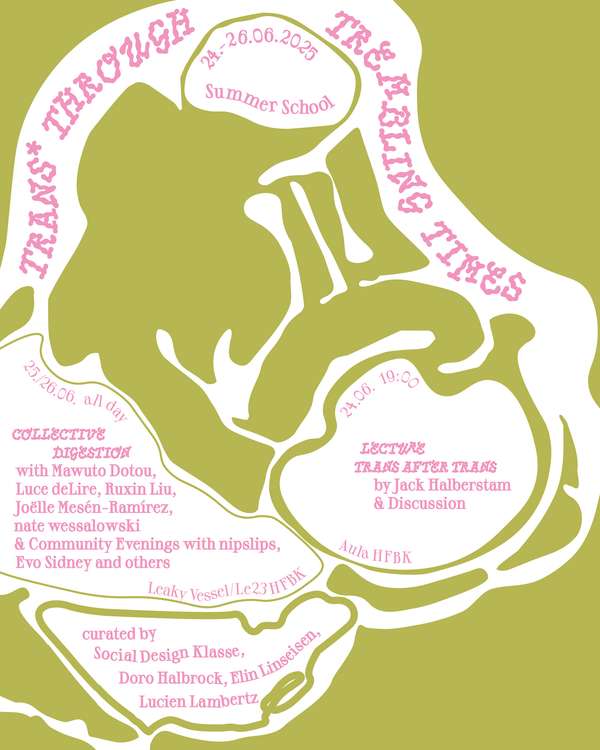

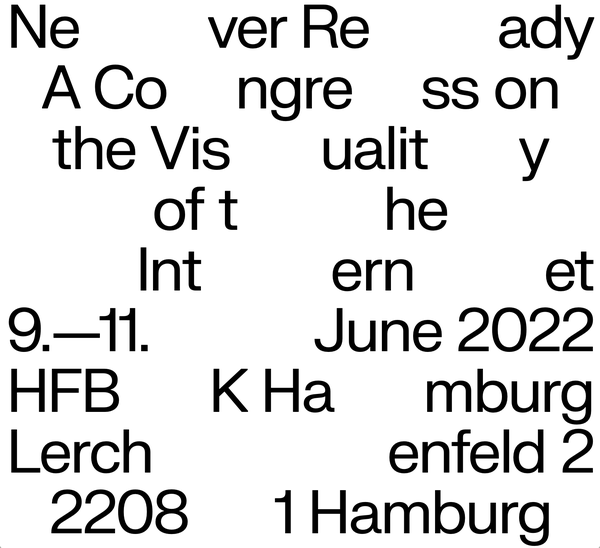

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

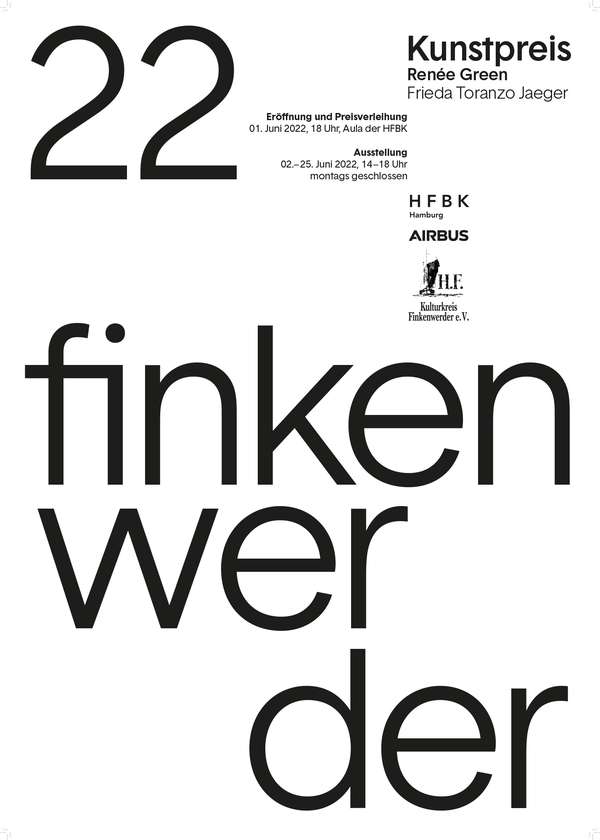

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

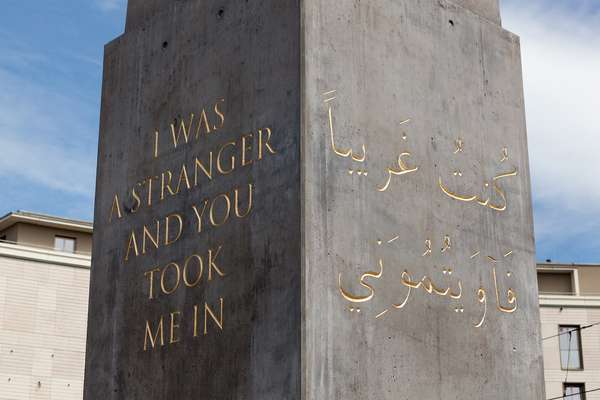

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

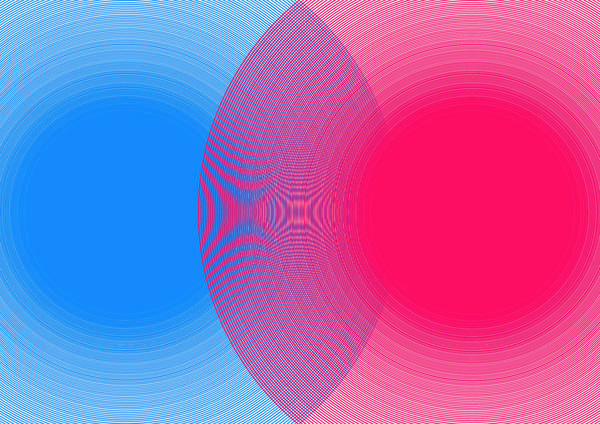

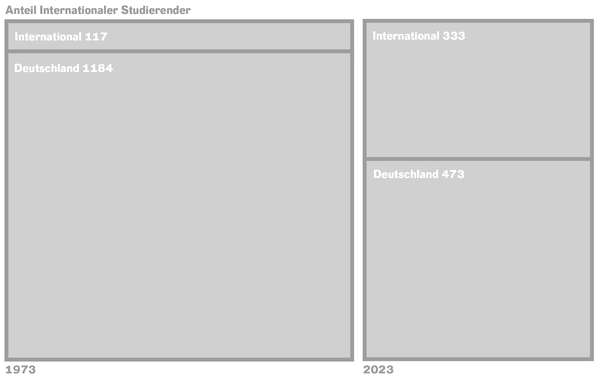

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

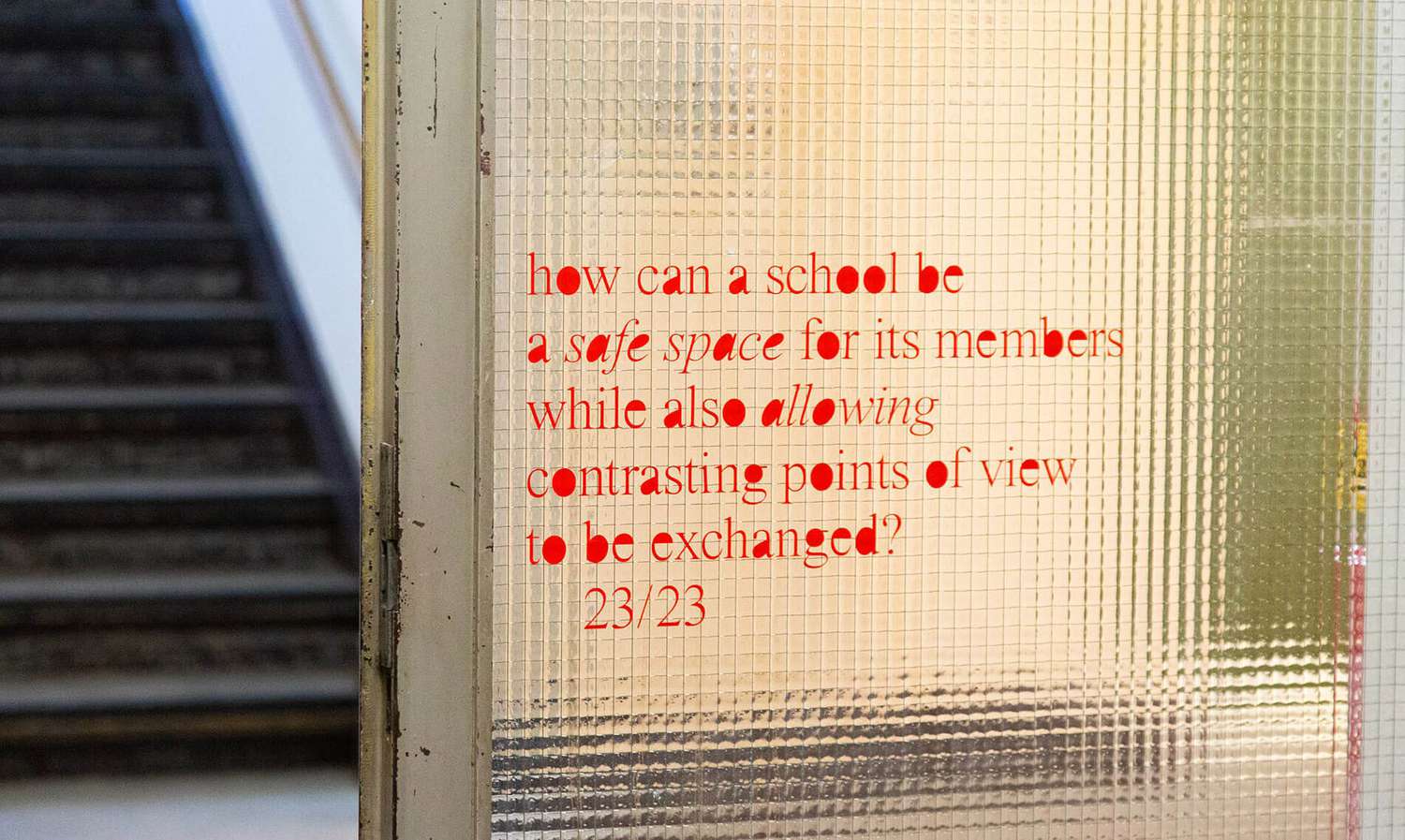

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

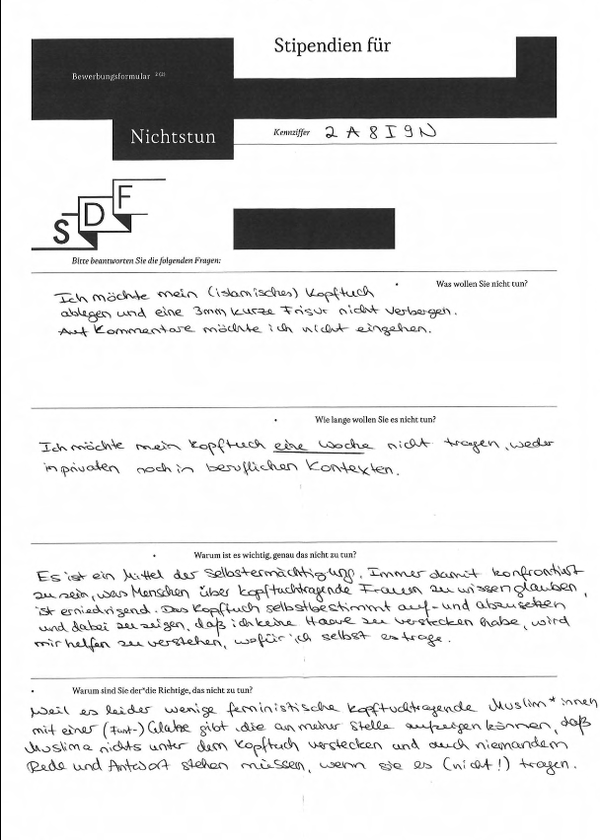

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

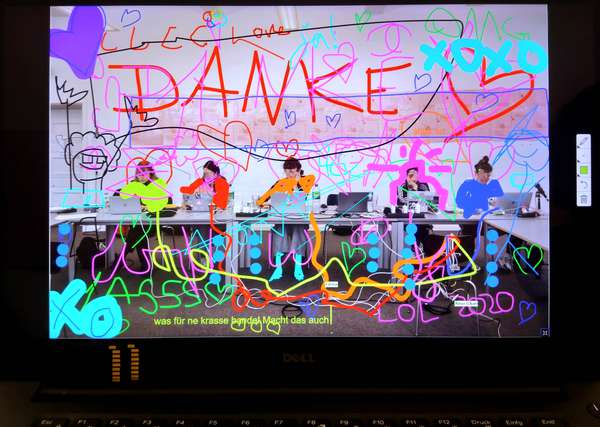

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

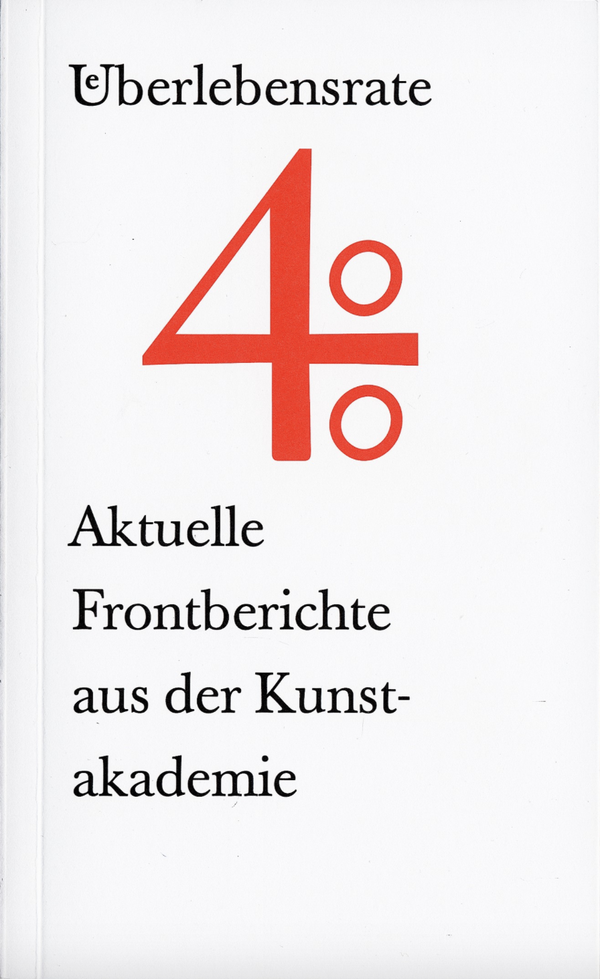

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?