Symposiumsbericht: Überlebensrate 4%

Eine Hochschule hat ein Ziel: Junge Menschen

zu einem Studienabschluss zu führen, der ihnen erlaubt, mit dem, was sie in

diesem Studium gelernt haben, einen Beruf auszuüben, von dem sie leben können. Davon

ist auch eine Kunsthochschule zunächst nicht ausgeschlossen. Bemisst man ihren

Erfolg daran, sieht es allerdings düster aus, dieses Ziel erreichen nämlich im

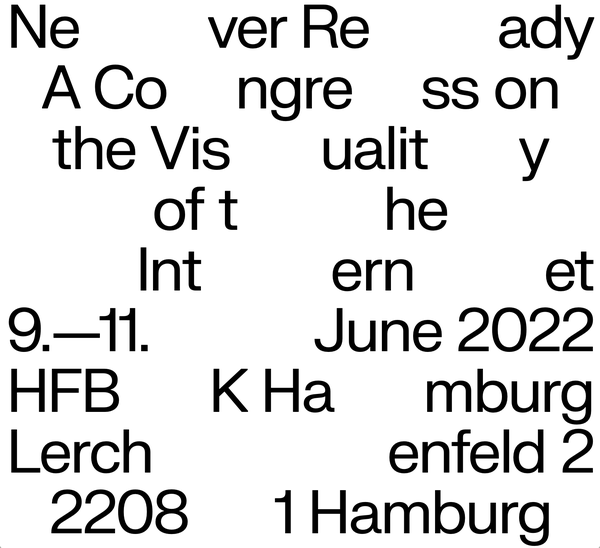

Schnitt nur 4 Prozent eines Jahrgangs. Für das Symposium Überlebensrate 4% mit anschließender Podiumsdiskussion hat Werner

Büttner (Professor für Malerei/Zeichnen an der HFBK Hamburg) die Professorinnen

Annette

Tietenberg und Bettina Uppenkamp sowie die Theoretiker Walter Grasskamp, Wolfgang Ullrich und

Diedrich Diederichsen eingeladen.

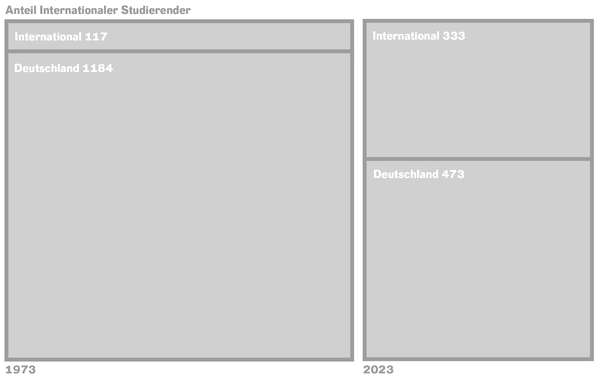

Vier Prozent – eine so dramatische Zahl

verlangt nach Relativierung. Denn diese Überlebensrate betrifft tatsächlich nur

die Absolvent*innen des Studiengangs Freie Kunst, also nur ein Drittel der

Absolvent*innen von Kunsthochschulen insgesamt. In den Design-, Architektur-

und Pädagogikstudiengängen sieht es besser aus: 30 bis 80 Prozent der Absolvent*innen

verdienen später ihr Geld in diesen Bereichen. Ein Grund unter vielen, so Walter

Grasskamp, sich gegen den Branchenrassismus der Königsdisziplin gegenüber diesen

Studiengängen stark zu machen. Dass sich die Kunstgewerbeschulen alle nach und

nach in der Pflicht sahen, den Studiengang Freie Kunst einzurichten sei

eigentlich vergleichbar mit der Idee, im Sportstudium die Disziplin „Olympiade

und Weltmeisterschaften“ einzuführen (in der Kunst müsste es bloß „Preise und

Biennalen“ heißen). Dennoch ist die Zahl ein Anlass zu Selbstkritik. Grasskamp

macht die „pseudofamiliäre Psychostruktur“ von Kunsthochschulen und vor allem

den Klassenverbund dafür verantwortlich, „Nestphänomene“ zu verursachen. Die

Meisterklassen haben ihre historische Funktion längst verloren und bringen bloß

den Professor*innen einen schmeichelhaften Status ein.

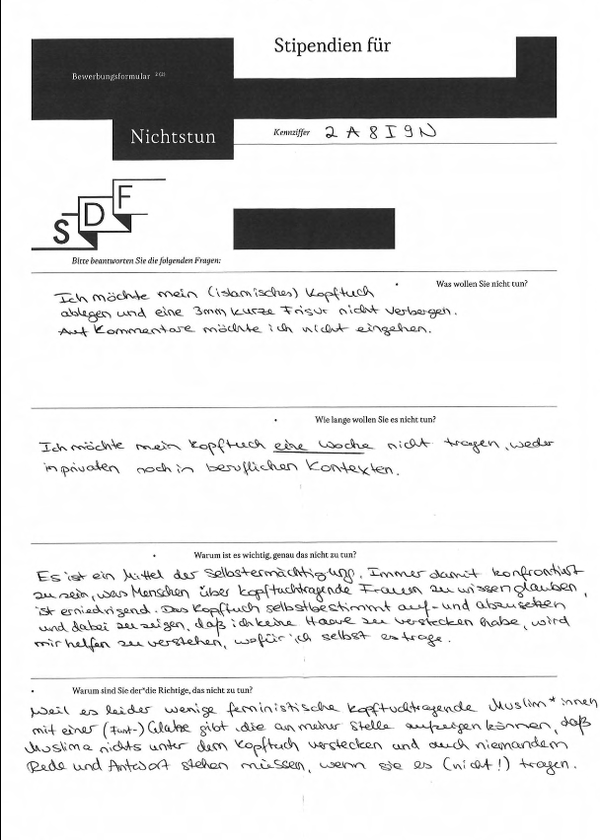

In eine

ähnliche Richtung geht Annette Tietenberg. Einen falschen Stolz dürfe es in der

Freien Kunst nicht geben. Wenn junge Künstler*innen von Residencies, Preisen

und Stipendien leben, dann muss eben auch gelehrt werden, wie man erfolgreiche

Bewerbungen schreibt. Sie schlägt in ihrem Vortrag außerdem vor, Leben und

Überleben zu unterscheiden. Absolvent*innen von Kunsthochschulen geht es eben

nicht nur ums „Überleben“, sondern auch ums „Leben“ – freischaffende Künstler*innen

sind, unabhängig davon, ob sie mit ihrer Kunst oder mit etwas anderem Geld

verdienen, „Konstrukteure neuer Lebenssituationen“. Das freilich hinterlässt

bei den Zuhörer*innen den Eindruck, dass Verklärung der Künstlerfigur und damit

einhergehender Künstlerstolz hier quasi durch die Hintertür wieder hereingeschlüpft

kommen: Der Künstler als Lebenskünstler, als Gralshüter des Savoir-vivre auch

in der neoliberalen Gegenwart. Dass sich Kunsthochschulen heute (oder doch

schon immer?) in einem Spannungsfeld zwischen freier künstlerischer Entfaltung

und Einbindung in politisch-ökonomische Systeme befinden, veranlasst die

Kunsthistorikerin Bettina Uppenkamp zu der Überlegung, ob Kunstakademien ein „Refugium“

sind, sein können und sein sollten. Wird häufig verlangt, dass die Hochschule die

regionale Entwicklung der Kreativwirtschaft unterstützt, so dient sie

Studierenden doch oft dazu, nicht nur in künstlerischer, sondern auch in

politischer Hinsicht die eigene Position zu schärfen – beispielsweise gegen die

Pegida-Demonstrationen in Dresden, wo Uppenkamp bis zu ihrem Wechsel an die

HFBK Hamburg als Professorin tätig war. Diedrich Diederichsen stellt die Frage

anders, nämlich so, dass dabei eine marxistisch informierte Arbeitswerttheorie

der Bildenden Kunst herauskommt. Wenn nur 4 Prozent der ausgebildeten Künstler*innen

finanziell erfolgreich sind, müsste man doch zunächst einmal fragen, wie es

dazu kommt. Wird vielleicht zu viel Kunst produziert? Verfällt der Preis von

Kunst deshalb, wie beim Öl? Oder sorgt eine bestimmte Aufmerksamkeitsökonomie dafür,

dass wenige viel und viele kaum etwas verdienen, dass also einige wenige

Künstler*innen den Weg versperren für die anderen? Wohl kaum.

Mit Kant

gesprochen, ist die Subjektivität eine Quelle von Allgemeinheit, ein Zuviel an

Kunst kann es nicht geben. Und außerdem ist Kunst nicht nur Kunst, ein Bild ist

nicht nur ein Bild, sondern in ihm sind Kenntnisse und Fähigkeiten gebunden,

Wissen aus einem ganzen Kunststudium. Erst, wenn man künstlerische Arbeit

arbeitswerttheoretisch denkt, lassen sich politische Forderungen formulieren, die

den Wert künstlerischer Arbeit nicht allein dem Markt überlassen. Es ließe sich

gewerkschaftliche Organisation von Kunstschaffenden denken – oder ein

Mindestlohn für die 96 Prozent.

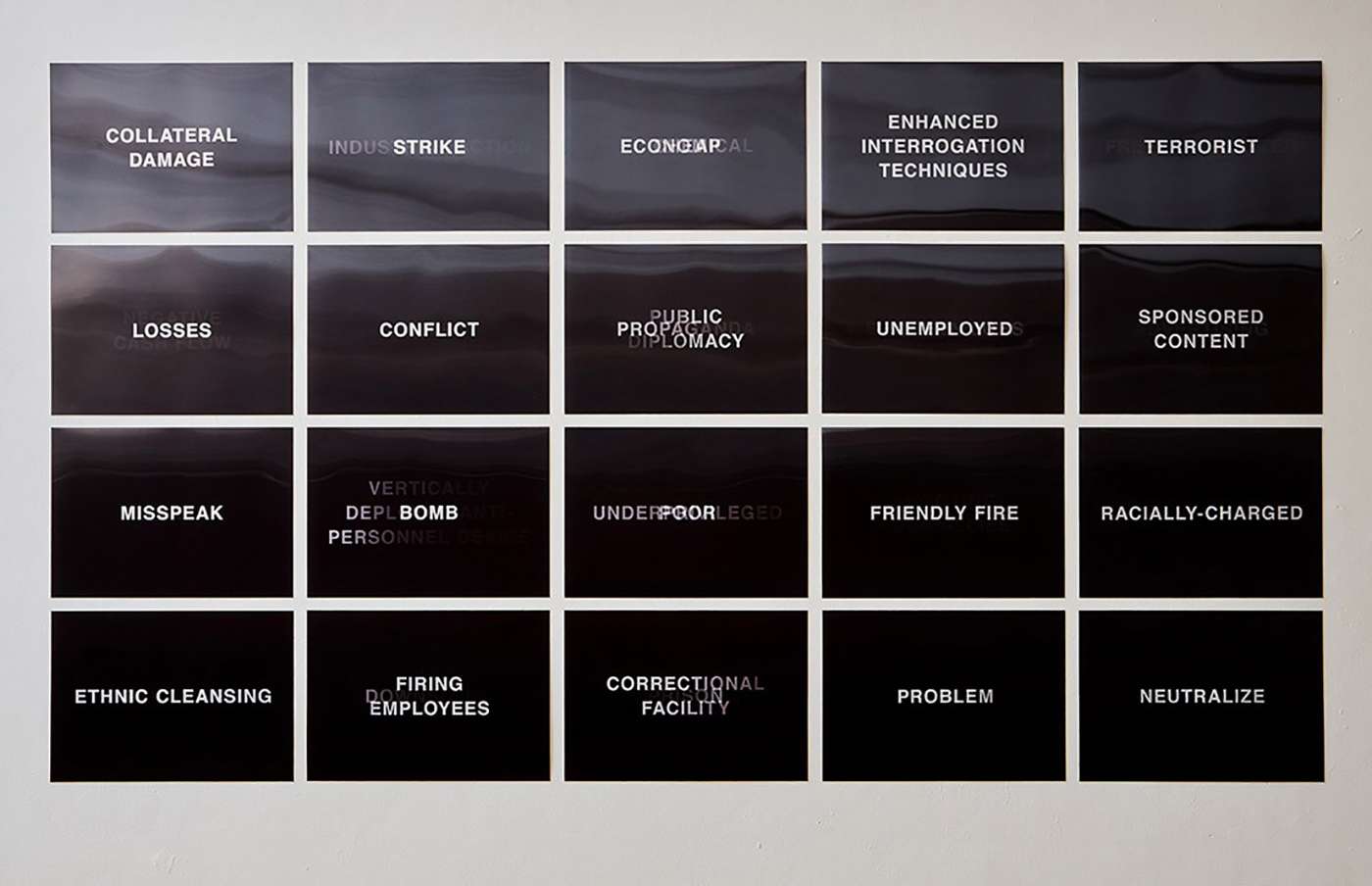

Auch Wolfgang Ullrich stellt in seinem Vortrag eine

Grundsatzfrage, die nach Veröffentlichung des Vortrags im Internet einige

Wellen schlug. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich nämlich der Begriff des

„erfolgreichen Künstlers“ als zweideutig – weil es zwei verschiedene

Auffassungen von Kunst gibt. Ein Schisma tut sich auf, meint Ullrich, zwischen

der „Kunstmarkt-Kunst“ auf der einen Seite, die für immer höhere Preise

gehandelt und als Investment gekauft wird, und der Kunst des politischen

Engagements auf der anderen Seite. Ob man in die eine oder die andere Richtung

blickt, in beiden Fällen verliert die Kunst an Autonomie und wird stattdessen

an gesellschaftliche Funktionen gebunden – Geld und Politik. Anders gesagt: Künstlerinnen und Künstler,

deren Arbeiten auf der Autonomie der Kunst basieren, sich also die Kunstgeschichte

und Wahrnehmung selbst zum Gegenstand ernennen, haben es zunehmend schwer. Die

Kunsthochschulen könnten in Zukunft ein besonderer Schauplatz dieser Spaltung sein.

Mehr noch als andere Institutionen stehen sie untereinander im Wettbewerb,

unter dessen Druck sie ein möglichst markantes Profil auszubilden versuchen.

Und nirgendwo steht festgeschrieben, dass eine Kunsthochschule für immer ihre Kandidaten ungeachtet ihrer Kunstausrichtung auszuwählen habe, wie es heute noch der Fall ist: Wenn man sagt, man wolle mit der Kunst reich und berühmt werden, so kann man damit genauso gut einen Studienplatz bekommen, wie wenn man sich mit der Begründung bewirbt, man sei gegen den Kapitalismus und strebe an, mit den Mitteln der Kunst die Gesellschaft zu verändern. Dass die fünf Vorträge zur Causa 4% in solch unterschiedliche Richtungen gehen, erscheint selbst fast wie eine Lektion zum Thema: Will man über die künstlerische Tätigkeit als Arbeit sprechen, kommt man nicht umhin, die Struktur von Arbeit als solche und die Entwicklung der Kunst insgesamt in den Blick zu nehmen – und die Frage, wie und was an Kunsthochschulen gelehrt werden soll. (Birthe Mühlhoff)

Symposium: Überlebensrate 4%

Symposium: Überlebensrate 4%

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

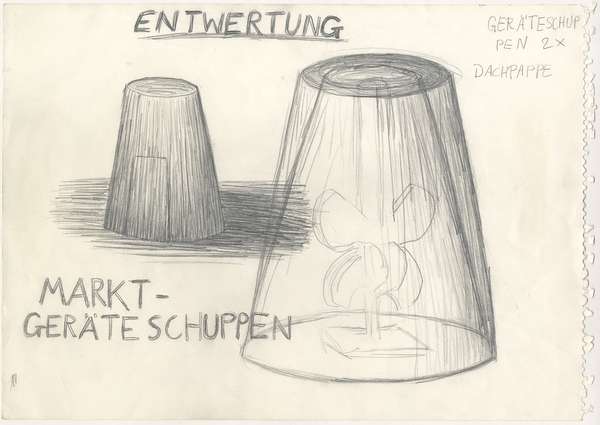

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

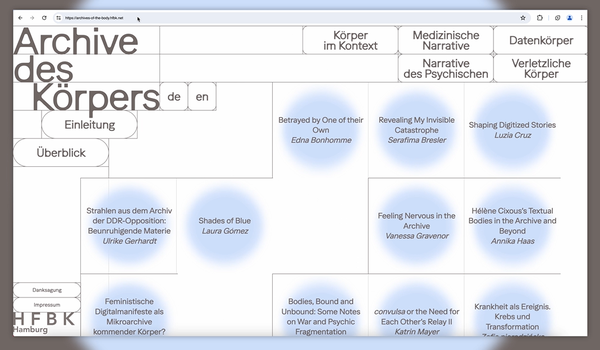

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

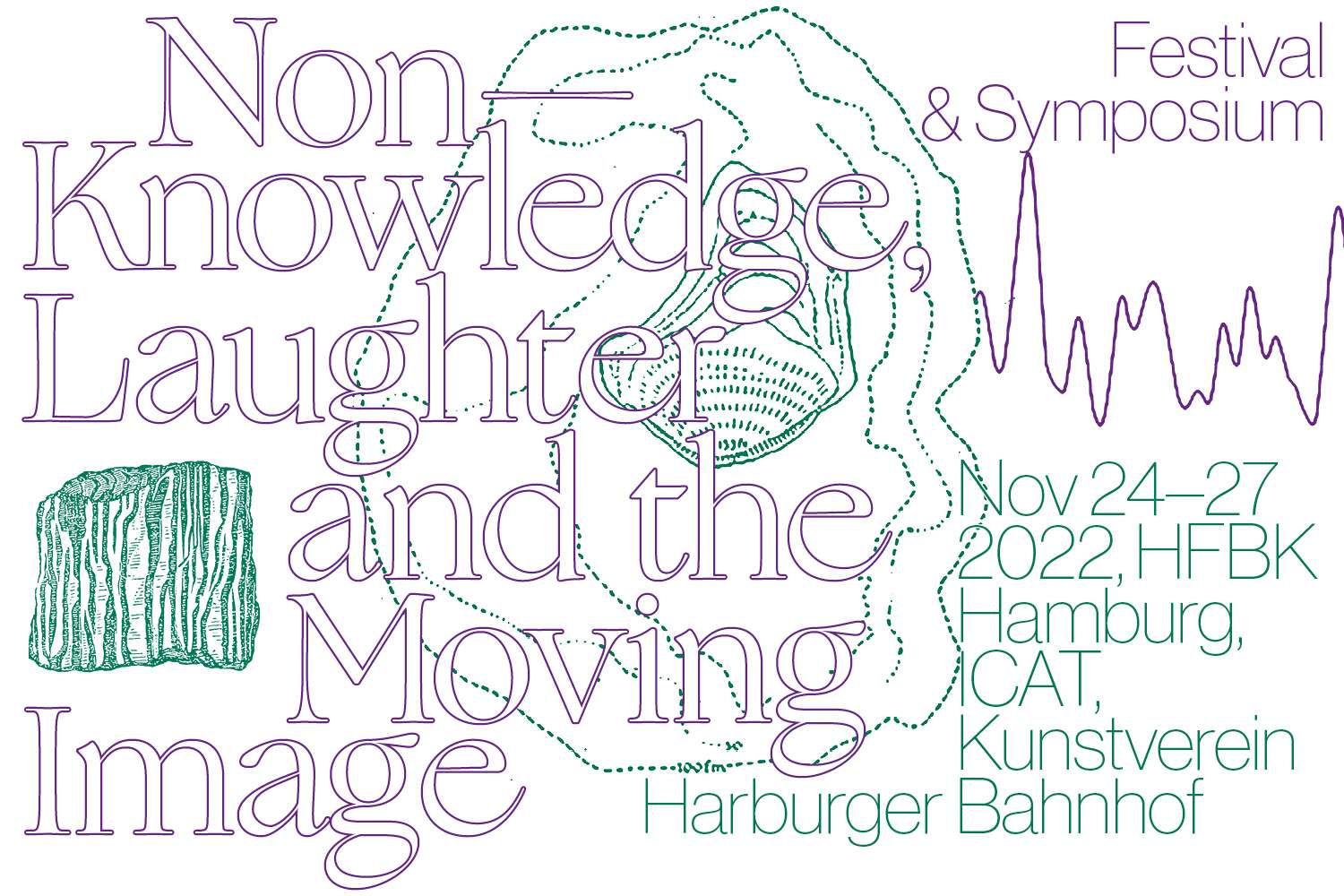

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

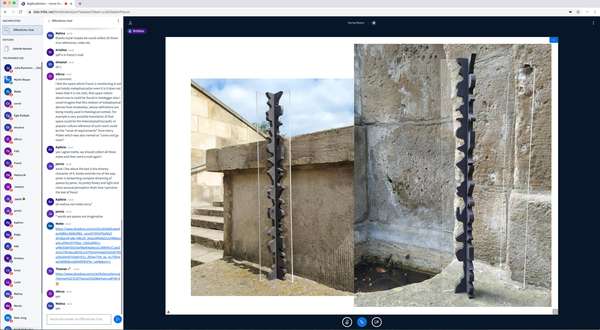

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

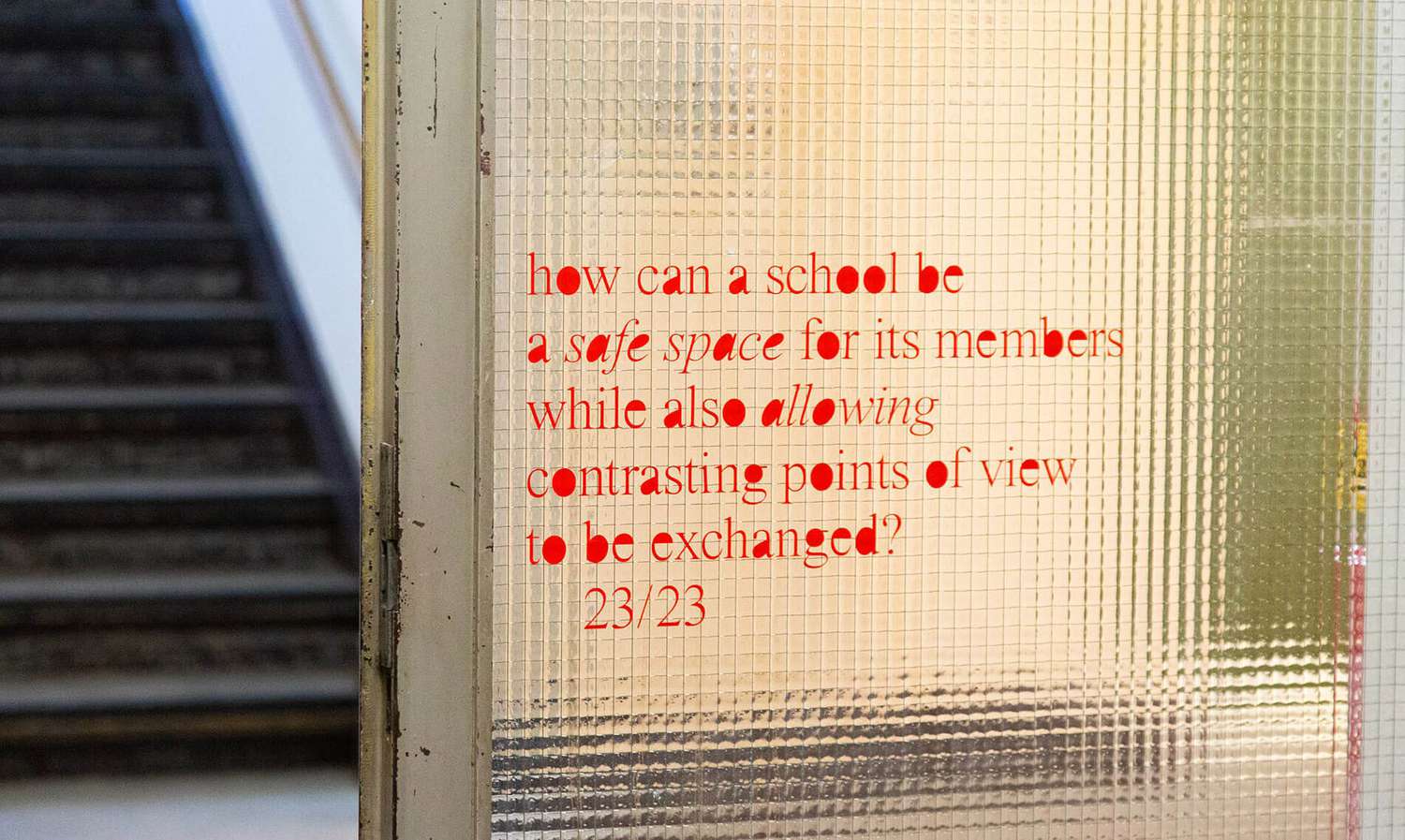

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

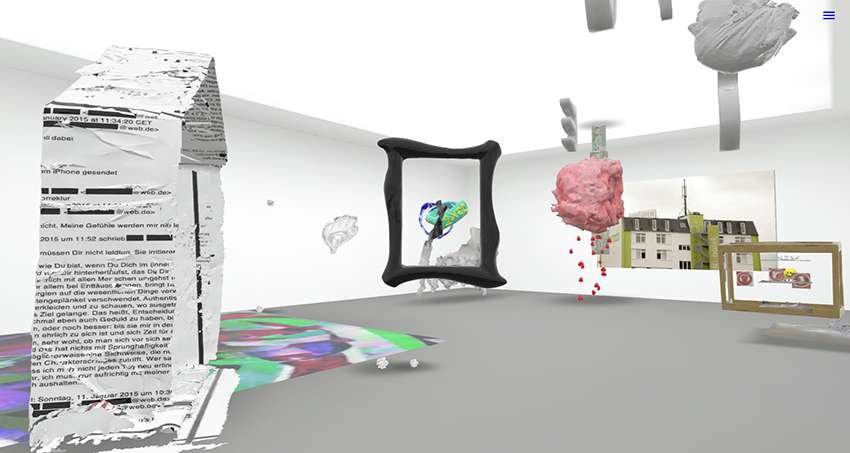

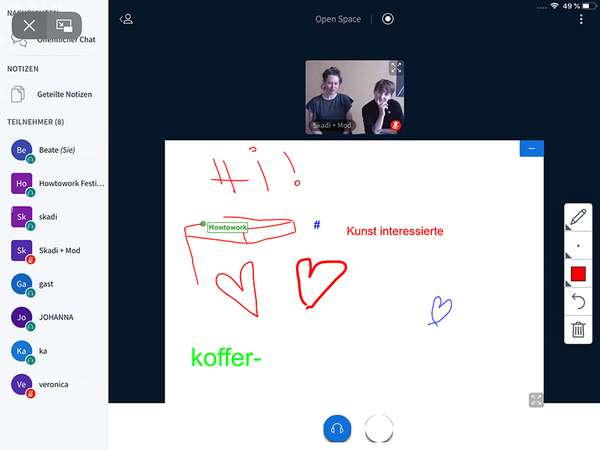

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

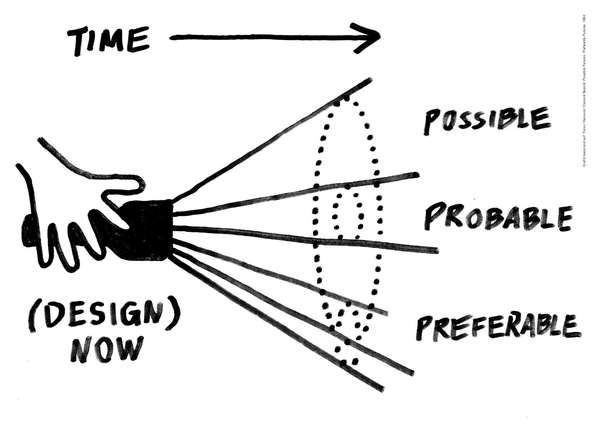

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?