Symposiumsbericht aus dem Lerchenfeld #48: Kill your darlings

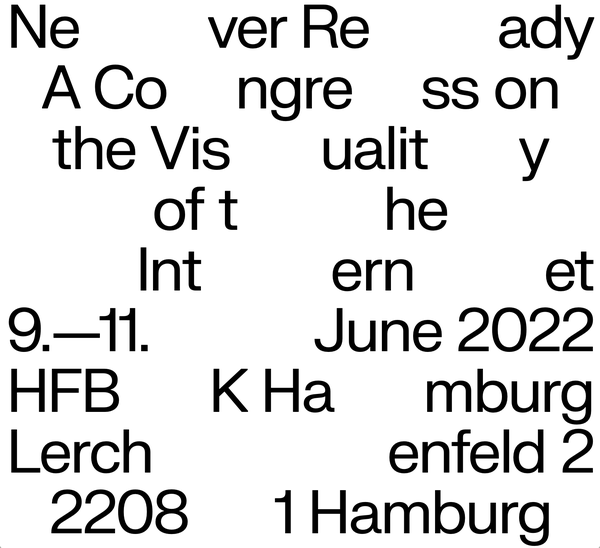

Die von Ingo Offermanns (Professor für Grafik an der HFBK Hamburg) konzipierte Symposiumsreihe „Point of no Return“ will künstlerische wie wissenschaftliche Positionen aus dem Feld des Grafikdesigns zusammenbringen, um den kritischen Grafikdesign-Diskurs zu erweitern und zu öffnen

Im vergangenen September hatte der von Ingo Offermanns (Professor für Grafik, Hochschule für bildende Künste Hamburg), Markus Dreßen (Professor für Grafikdesign, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig) und Markus Weisbeck (Professor für Grafikdesign, Bauhaus-Universität Weimar) initiierte Offene Brief „Wider das schöne (deutsche) Buch“ für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin nehmen sie eine kritische Position zur inhaltlichen Ausrichtung der Stiftung Buchkunst ein, die „wie ein nationaler Interessenverband der Druck- und Verlagsindustrie, nicht aber wie eine Kultur fördernde und von Kulturförderung bedachte Institution agiere, die virulente buchkünstlerische/buchgestalterische Diskurse spiegeln sollte“. Vor allem in ihrer Rolle als Ausrichter des Wettbewerbs „Deutschlands schönste Bücher“ ignoriere sie experimentelle und künstlerische Entwicklungen. 99 Grafikdesign-Professor*innen führender deutscher Hochschulen haben den Offenen Brief bisher unterzeichnet. Neben ihrer Kritik an bestehenden Strukturen verbinden sie damit aber auch das grundsätzliche Plädoyer für „einen alternativen und transnationalen buchästhetischen Diskurs, der die Bandbreite buchgestalterischer Reflexion und Innovation sowie das künstlerische Experiment spiegelt – egal ob dies am Markt, in Kulturinstitutionen oder an Hochschulen passiert“.

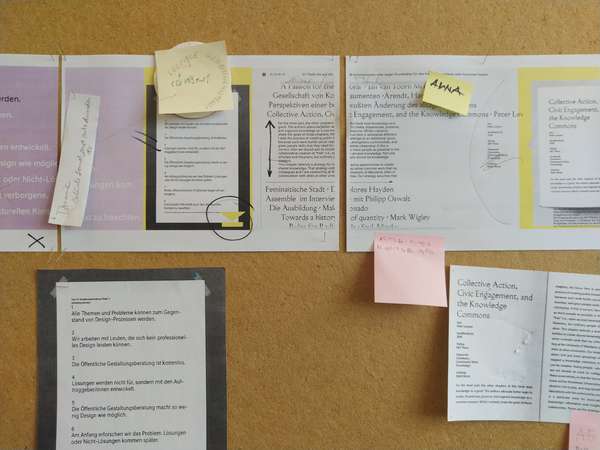

Der Offene Brief und die breite Zustimmung, die er – nicht nur in Fachkreisen – erfahren hat, bildeten den Ausgangspunkt für die von Ingo Offermanns konzipierte Symposiumsreihe „Point of no Return“, die am 25. Januar 2019 mit „Point of Departure“ eröffnet wurde. Sowohl mit diesem, als auch den beiden folgenden Symposien verfolgen die Initiatoren das Ziel, die angestoßene Debatte zum Stand des Grafikdesigns produktiv und auf einer breiten Basis zu führen. Dieses erste Symposium widmete sich zunächst den Überlegungen handelnder Gestalter*innen und stellte die Frage nach dem, was Grafikdesign gegenwärtig kann und tut.

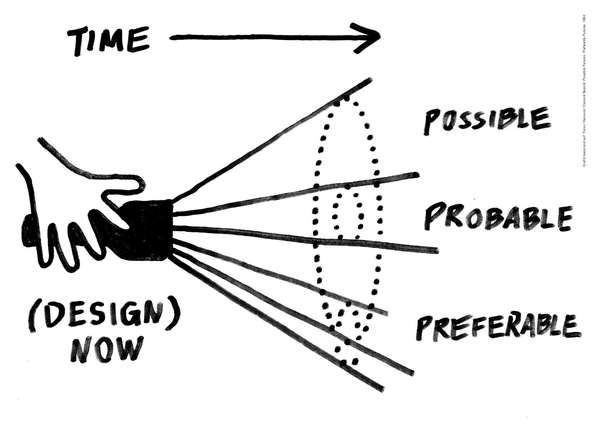

Ingo Offermanns stellte in seiner Einführung fest, dass Kriterien wie Lesbarkeit, Aufmerksamkeit, Zeitgenossenschaft, Originalität und Signatur als Grundlage für einen kritischen Diskurs der Disziplin nicht mehr ausreichen. Vielmehr gehe es um ein verstärktes, (kultur-)kritisches und fächerübergreifendes Engagement und Nachdenken. Die Moderatorin des Symposiums, Anja Neidhardt – Designerin, Autorin und Kuratorin, die u.a. an der Frankfurter Akademie für Kommunikation und Design Designgeschichte und Designtheorie unterrichtet –, formulierte einige der Fragen, denen sich die Referent*innen der einzelnen Panel stellen sollten: Wie positioniere ich mich als Grafikdesigner*in? Wen repräsentiere ich mit meinem Design, wen schließe ich aus und wie gehe ich mit der Verantwortung um, die mit meiner Arbeit verbunden ist? Die eingeladenen Gestalter*innen hatten im Vorfeld die Möglichkeit, sich eine der von Friedrich von Borries (Professor für Designtheorie an der HFBK Hamburg) in prägnanten Stichworten formulierten Handlungsweisen von Design anzueignen, die die Grundlage für die inhaltliche Struktur des Symposiums bildeten.

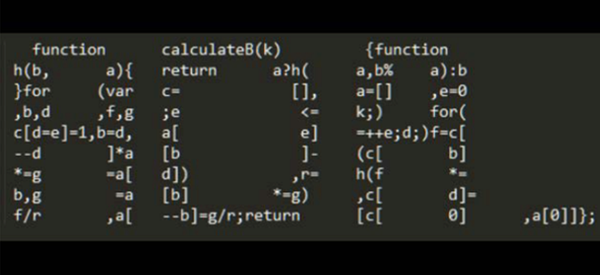

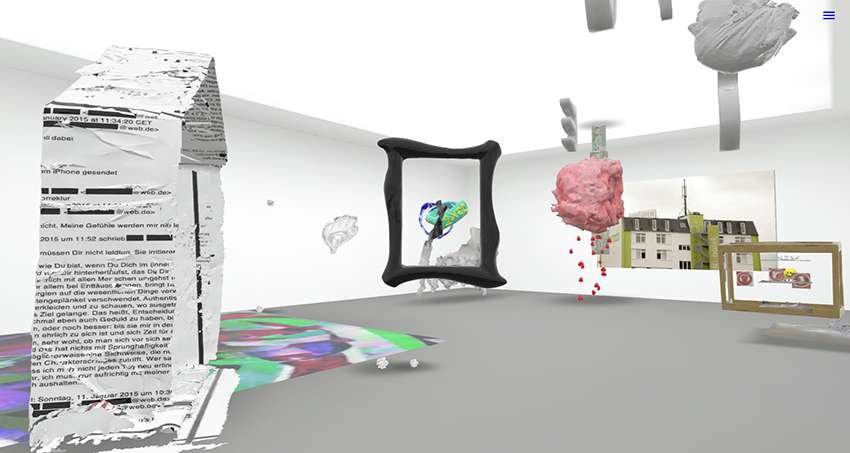

Das erste Panel „Grafikdesign artikuliert, reproduziert und (hinter)fragt“, wurde von Studierenden der Klasse Grafik der HFBK eröffnet. Sie formulierten und visualisierten einen sicherlich üblichen Gesprächsverlauf zwischen einer/m Studierenden und ihrer/seiner Mutter in einem WhatsApp-Chat. Darin fragt die Mutter, was denn die Tochter/der Sohn eigentlich genau studiere? Doch die scheinbar einfache Antwort stellt sich mehr und mehr als komplex dar. Auch wenn es noch leicht ist zu formulieren, was man genau macht und was ihr/ihm daran gefällt, so wird es spätestens dann kompliziert, wenn man die soziale Verantwortung mit der prekären finanziellen Situation freier Grafikdesigner*innen zusammenbringen muss. Schnell spielen auch Aspekte wie der ständige Konkurrenzdruck, der durch die sozialen Medien beständig zunimmt, die nicht vorhandene Trennung von Arbeit und Freizeit und die Schwierigkeit, die weitverbreitete Vorstellung vom fancy lifestyle von Grafikdesigner*innen mit der Lebenswirklichkeit in Einklang zu bringen, eine wichtige Rolle. Diese Situation zu erkennen und sich dagegen zu positionieren, war eines der zentralen Anliegen der Studierenden. Anregungen boten die Schilderungen der Symposiumsteilnehmer*innen, die über ihre eigene gestalterische Praxis berichteten. Die in München und Leipzig lebende Grafikdesignerin, Gestalterin und „Kollaborateurin“ Anne Lena von Helldorf schilderte anhand eines konkreten Beispiels, wie sie sich selbst gegenüber bestimmten etablierten Mechanismen verhält. Ausgangspunkt war der offene Wettbewerb zur Gestaltung des Plakats für das jährliche Oktoberfest, bei dem die Jury vor allem Entwürfe auszeichnete, die Geschlechterstereotype, nationale Zuschreibungen und folkloristische Designs reproduzierten. Der von ihr öffentlich ausgetragene Protest ist zwar auf den ersten Blick nur ein vereinzelter, zeigt aber die Möglichkeiten auf, die genutzt werden müssen, wenn sich langfristig etwas an diesen Strukturen ändern soll. Auf die reproduzierenden Aspekte von Grafikdesign gingen auch Konrad Renner und Christoph Knoth (Professoren für Digitale Grafik an der HFBK Hamburg) in ihrem Beitrag ein. Im Mittelpunkt standen die zahlreichen technischen und zunehmend auch grafischen Standardisierungen im Internet. Exemplarisch verdeutlichten sie das anhand der immer gleichen Web-Templates („Wedding Templates“, „Campaign Templates“), die die Websitegestaltung vereinfachen und zunehmend standardisieren. Sie werden von zahlreichen Institutionen und Einzelpersonen verwendet und führen damit zu einem kohärenten Design. Die Gestaltung des digitalen Raums sollten sich Gestalter*innen nicht von großen kommerziellen Anbietern aus der Hand nehmen lassen. Vielmehr ginge es darum, eine haptische, emotionale und materielle Ebene auf digitales Design anzuwenden. Christoph Knoth und Konrad Renner veranschaulichten das auch anhand ihrer eigenen gestalterischen Praxis, in der sie versuchen, nicht das Gewohnte immer wieder zu reproduzieren, sondern Irritationen, Brüche oder Interventionen einzubauen. Wie das praktisch in der Arbeit mit Auftraggeber*innen umgesetzt werden kann, wurde im Anschluss an das Panel vom Publikum gefragt. Es könne nicht sein, dass sich Gestalter*innen immer auf die Nischen, die kulturellen Projekte oder die „Elfenbeintürme“ der Hochschulen zurückzögen. Auch wenn es nicht einfach ist, darauf eine allgemeingültige Antwort zu geben, beschrieb Ingo Offermanns die Entwicklung einer „gestalterischen Autor*innenschaft“ als mögliche Reaktion. Er versuchte die Diskussion nicht so sehr auf struktureller, sondern vielmehr auf gestalterischer Ebene zu führen.

„Design öffnet“ und „Design ermächtigt“ waren die Stichworte für das zweite Panel. Es verdeutlichte die enge Verbindung zwischen Grafikdesign, Typografie und dem reflektierenden Schreiben über Design sowie dem freien Schreiben und Publizieren. David Bennewith, Leiter des Studiengangs Grafikdesign an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam und unter dem Namen Colophon als Grafikdesigner, Typograf, Denker und Autor bekannt, stellte seinem Vortrag dessen editorische Genese an den Anfang. Den habe er zunächst in der Notes-App seines Telefons getippt und dann in Brasil gesetzt, einer von ihm selbst entwickelten Schrift. Im Bild des ständigen Tippens bleibend, muss Grafikdesign also eine perpetuierte Bewegung durch eine designte Umwelt sein, bei der Ideen entstehen, die zugleich ihre eigene Metaebene mitproduzieren. Als Arbeitsbegriff für den Diskurs über Design führte er den Begriff „kontingent“ (engl. contingent) ein. Kontingentes Grafikdesign sei für ihn etwas, „das vom Zufall abhängt, einen authentischen Entstehungsprozess hinter sich hat, aber nicht unbedingt logisch ist.“ Kontingentes Grafikdesign seien für ihn zum Beispiel die Schriften des neuseeländisch-samoanischen Typografen Joseph Churchward (1932-2013), über dessen Werk Bennewith eine Publikation geschrieben und gestaltet hat. Auch seine eigene, auf einem im öffentlichen Raum gefundenen Graffiti-Element basierende Schrift Brasil sei „kontingent“. Die schreibende Auseinandersetzung in und mit dem Medium, in dem er sich befindet, sowie mit einer im Internet und in den sozialen Medien gegebenen Öffentlichkeit begann David Bennewith kurz nach seinem Studium und führt sie heute unter anderem mit dem Twitter-Account colophon_info fort, auf dem er neue Schriften vorstellt, erprobt und diskutiert. Corinne Gisel und Nina Paim, die seit 2018 als common interest zusammenarbeiten, beschrieben ihre alltägliche Praxis als ein Hybrid zwischen wissenschaftlicher Recherche, Journalismus, Unterrichten, Kuratieren und Ausstellungsmachen, das seine Wurzeln durchaus im Grafikdesign habe. Es sei überraschend, wie diese Praxis ständig mutiert, sich bewegt und in etwas Neuem aufgeht, so dass sich auch die Vorstellung von dem, was sie selbst als Praktizierende sind, ständig verändert. Mit der Gründung von common interest verwirklichen sie die Idee einer nicht am Profit orientierten Plattform für Design im weitesten Sinne, die sich dem Verbreiten und Teilen von Wissen verpflichtet fühlt. Im November 2018 realisierten sie als Kuratorinnen und Ausstellungsdesignerinnen das Department of Non-Binaries im Rahmen der ersten Fikra Graphic Design Biennale in Sharja, die den Untertitel Ministry of Graphic Design trug. Die Ausstellung, oder fiktive Ministerial-Abteilung, versammelte Positionen, die in verschiedenen Disziplinen und Feldern arbeiten, die aber alle Inhalte vom Design her denken und die eigene Praxis reflektieren, vor allem mit einem kritischen Blick auf Präsentations- und Repräsentationsformen.

Der Grafikdesigner Karo Akpokiere, der in Lagos, Nigeria und Hamburg lebt und zurzeit seinen Master in der Klasse Grafik an der HFBK Hamburg absolviert, begann seinen Beitrag zum Stichwort „Design ermächtigt“ mit der Lesung einer autobiografischen Kurzgeschichte. Darin legt er als Autor die rassistischen Stereotype bloß, die ihm durch das geschilderte Ereignis aufgezwungen wurden. Für Karo Akpokiere ist die Arbeit des Grafikdesigners eine Form, das alltägliche Leben zu beobachten, zu analysieren und darüber zu kommunizieren. Sein wesentliches Medium sind Zeichnungen, die zu einem großen Teil als Design für Turnschuhe, Skateboards, T-Shirts, Zeitschriften oder auf Bussen in den Alltag zurückgelangen. In Lagos, einer der am schnellsten wachsenden Megacities der Welt, wuchs er mit einem Mix aus multi-ethnischen und popkulturellen Bildern, Texten, Musik-Einflüssen, Design-Strömungen und dem Erbe des Kolonialismus auf. Dies ist das Material für seinen Arbeitsprozess, den er zugleich als einen Prozess der Selbst-Entdeckung beschreibt und der sich ständig verändert, in dem Maße, in dem sich neue Interessen und Haltungen herausbilden.

Im dritten Panel kristallisierte sich die Frage nach der Rolle, die Grafikdesigner*innen in Gestaltungsprozessen einnehmen, heraus. Isabel Seiffert, Mitbegründerin des Züricher Gestaltungsbüros Offshore Studio, sprach über Gestaltung als Vermittlungsinstrument, für sie ein ganz wesentlicher Aspekt ihrer Arbeit. Offshore Studios hat einen Schwerpunkt in den Bereichen Storytelling und Visual Identities. Ihren Einblick in den Alltag ihres Büros begann Seiffert mit einem Beispiel aus der bildenden Kunst. Der amerikanische Künstler Mark Lombardi wurde mit großformatigen, handgezeichneten Schaubildern politischer und ökonomischer Machtverhältnisse bekannt, die er auf der Basis akribischer Recherchen erstellte. Er stieß dabei auf Zusammenhänge, die für die US-Regierung relevant wurden. Visuelles Storytelling sei nie objektiv: Karten, Infografiken und geopolitische Darstellungen seien immer subjektive Projektionen und Interpretationen. Und es funktioniert auch als Ermächtigungsstrategie von unten. Seiffert zeigte hier das Beispiel eines Bankmanagers aus Bengasi, der im lybischen Bürgerkrieg jeden Angriff der Gaddafi-Truppen mit einem Sticker auf seinem Auto dokumentierte, so dass dieses zu einem visuellen Kriegszeugen wurde.

Sandra Doeller wurde mit ihrem Frankfurter Büro durch Plakate und Magazine für den DJ und Clubbetreiber Ata Macias bekannt, sie gestaltete außerdem das Buch Books & Bookster über dessen Club Robert Johnson. Zum Statement „Design konzipiert“ berichtete sie von ihrer Zusammenarbeit mit dem Künstler Michel Riedel. An der Dreiecksbeziehung zwischen der Gestalterin, einem überwiegend grafisch arbeitenden Konzeptkünstler und den Ausstellungskurator*innen lassen sich die wesentlichen Elemente einer solchen Kooperation gut ausmachen: Beziehungsarbeit und Konfliktmanagement. Sind in einem solchen Fall Grafiker*innen nur Dienstleister*innen? Wie manifestiert sich eine gestalterische Autorschaft? Liegt die Lösung für das Design in den Inhalten verborgen und wartet nur darauf, entdeckt zu werden, wie die niederländische Buchgestalterin Irma Boom schreibt? Doeller warnt jedenfalls vor einer gedanklichen Trennung von Form und Inhalt.

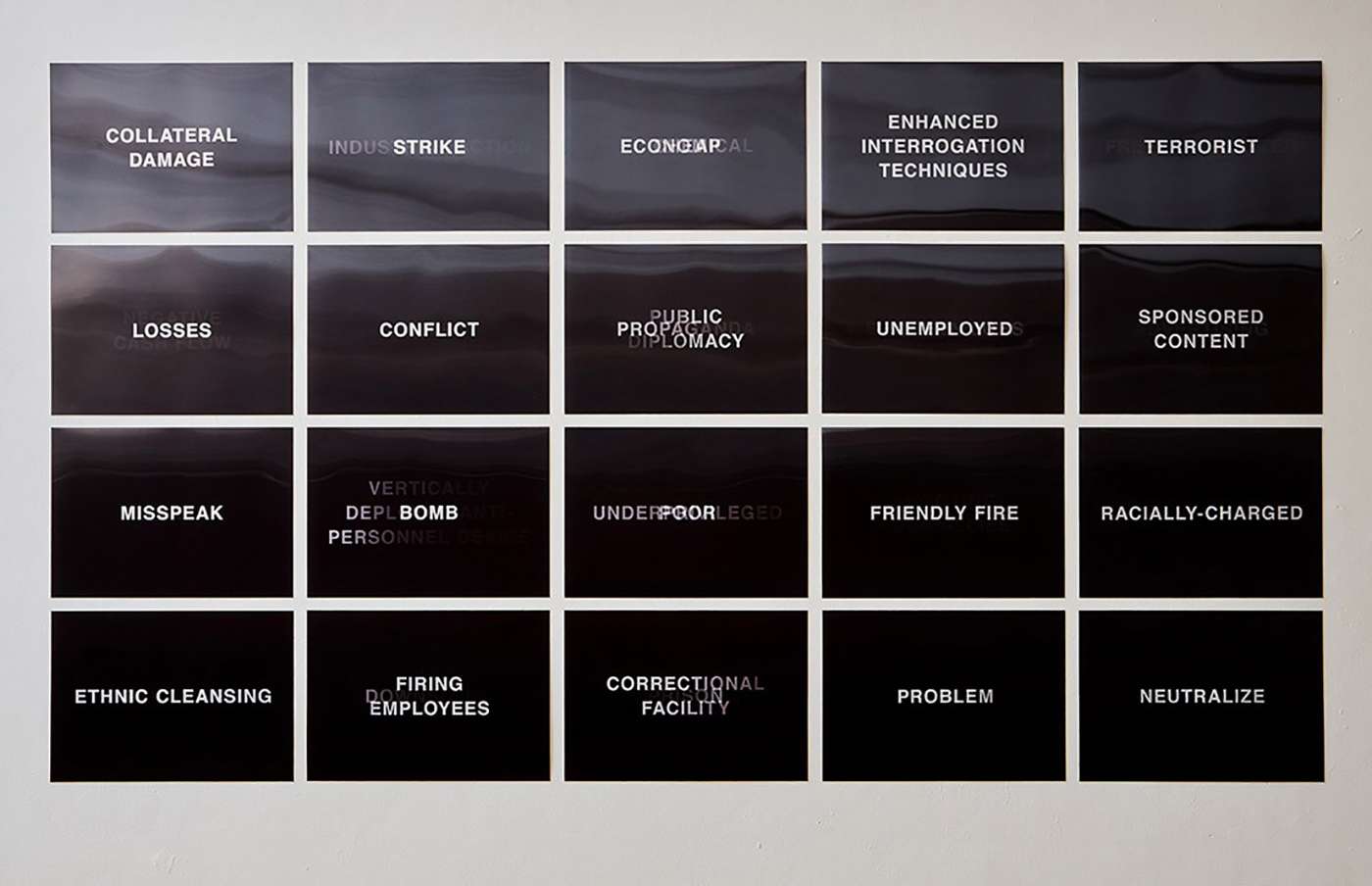

Matthias Görlich, Professor für Kommunikationsdesign und Informationsdesign an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, arbeitet oft mit humanitären und kulturpolitischen Organisationen zusammen. Sein Beitrag zum Stichwort „Design ermächtigt“ hinterfragte die Wirkmacht des Designs, ausgehend von einer Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu über das iranische Atom-Potenzial, bei der ein simplifiziertes Schaubild gezielten Einsatz fand. Wirkmächtiges Design gibt es ganz offensichtlich auch gänzlich ohne Gestalter*innen. Überschätzt sich die Branche also selbst? Und ist das viel beschworene Verantwortungsbewusstsein nicht fadenscheinig? Sollte man mit dem Grafikdesign, in dem Bewusstsein, was es anrichten kann, einfach aufhören? Weitere Optionen, wie eine radikale Anti-Haltung oder der maximale Rückzug aus Abhängigkeiten werden zu leicht vereinnahmt oder führen zu prekären Lebensverhältnissen. Görlich empfahl als Handlungsoption eine „Euphorische Design-Praxis“. Diese sollte mit einer Öffnung des Designs im Sinne eines Hinausgehens in die Welt verbunden sein. Das Design sollte sich von der Ideologie der Problemlösung befreien, eine Kultur des „Sich-die-Hände-schmutzig-machens“ und den Mut zu einem ernsthaften Zweifeln entwickeln.

In der abschließenden Diskussion mit dem Publikum gab es eine Vielzahl an Anmerkungen und Fragen, die weitergedacht werden müssen. Speziell an die Teilnehmer*innen, die Design nicht nur praktizieren, sondern auch lehren, richtete sich die Frage, wie die Lehre die Probleme der Praxis vermittle. Größtmögliche Offenheit sei wichtig, auch über die Hintergründe von Gestaltungsprozessen. So werde ein realistisches Bild von der Praxis vermittelt (Sandra Doeller). Man müsse sich einerseits bewusst machen, dass die Perspektive der Hochschule immer ein privilegierter Blick sei, andererseits müsse man sich die Möglichkeit des Scheiterns zugestehen (Matthias Görlich). Man sollte persönliche Gespräche mit den Studierenden führen und über Widersprüche und Ambivalenzen genauso sprechen wie über das Handwerk (Isabel Seiffert). Abschließend ging es um die Kompetenzen von Gestalter*innen, die heutzutage enorm hoch sein müssen, was schon allein durch die Ausbildungswege der Symposiumsteilnehmer*innen gespiegelt wird. In der Zusammenarbeit mit Auftraggeber*innen übernehmen Designer*innen auch strategische Aufgaben, die eher in der klassischen Unternehmensberatung angesiedelt sind und damit auch eine hohe Verantwortung. Die Kenntnisse kann man sich aneignen, aber ist hier nicht trotzdem eine Grenze erreicht? Und besteht der Mehrwert nicht allein schon in dem anderen Blick, den Gestalter*innen auf Vorgänge haben? Am 31. Mai 2019 findet das nächste Symposium der Reihe statt.

– Beate Anspach, Julia Mummenhoff

Magazin »Lerchenfeld«

Magazin »Lerchenfeld«

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

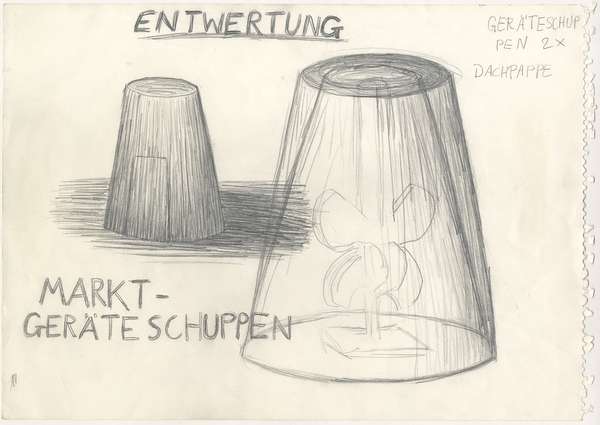

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

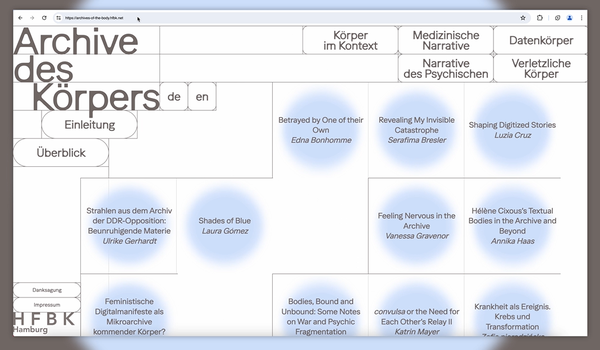

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

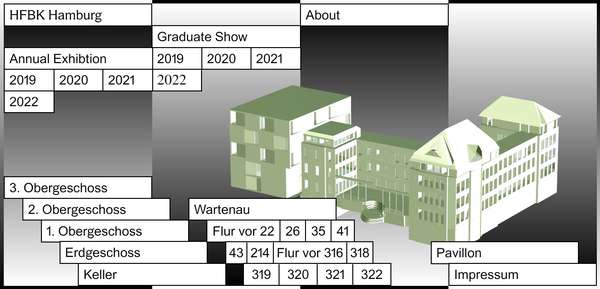

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

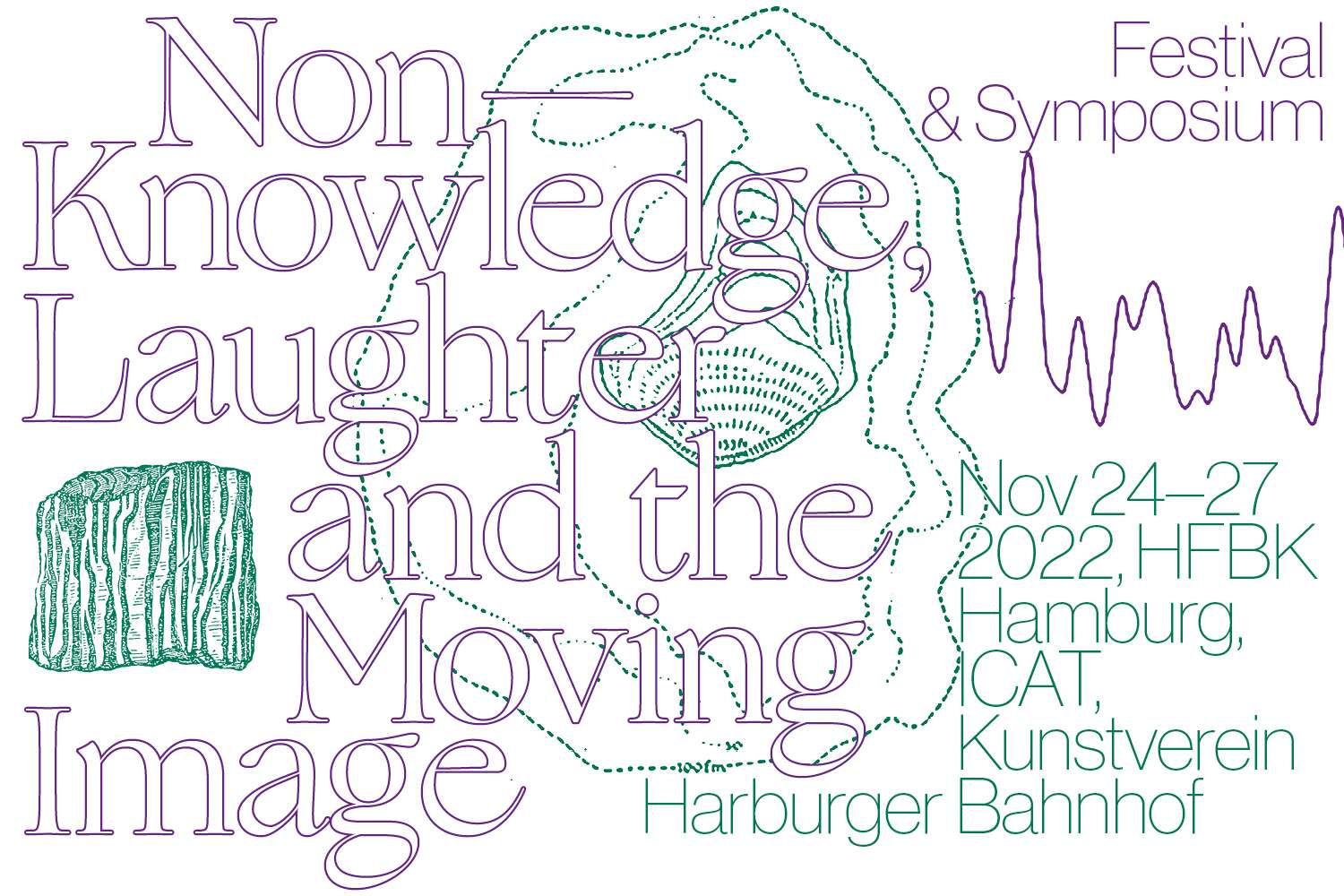

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

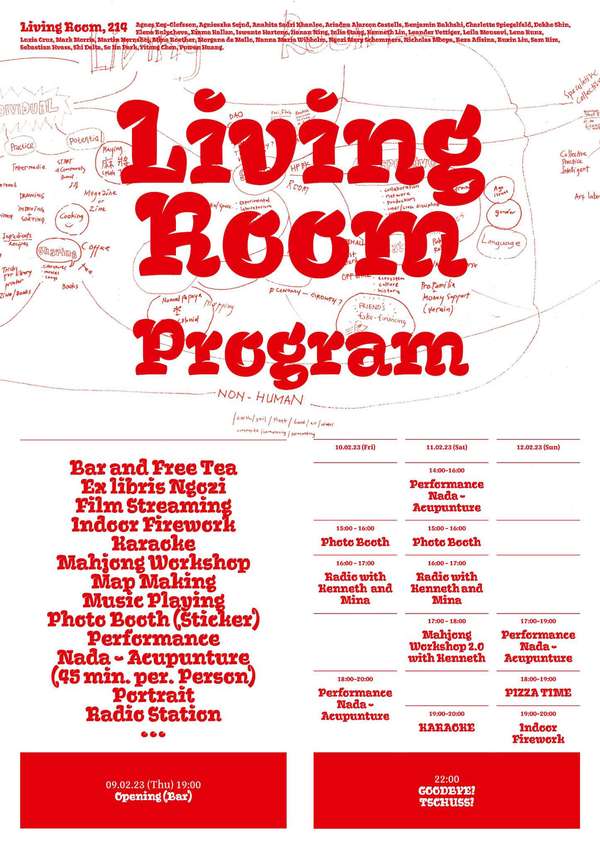

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

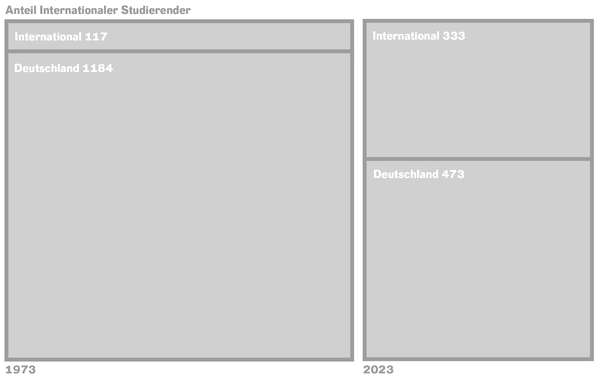

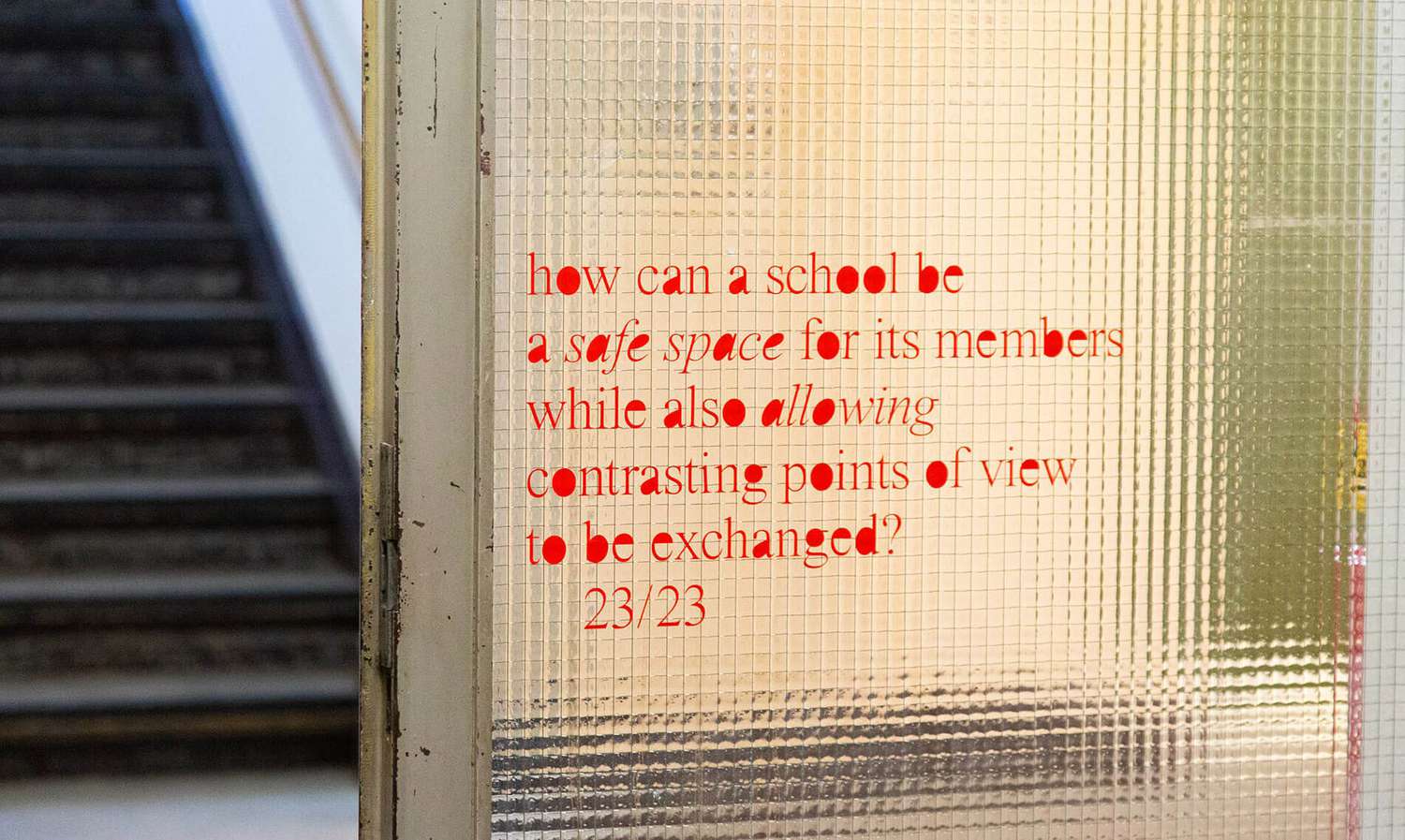

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

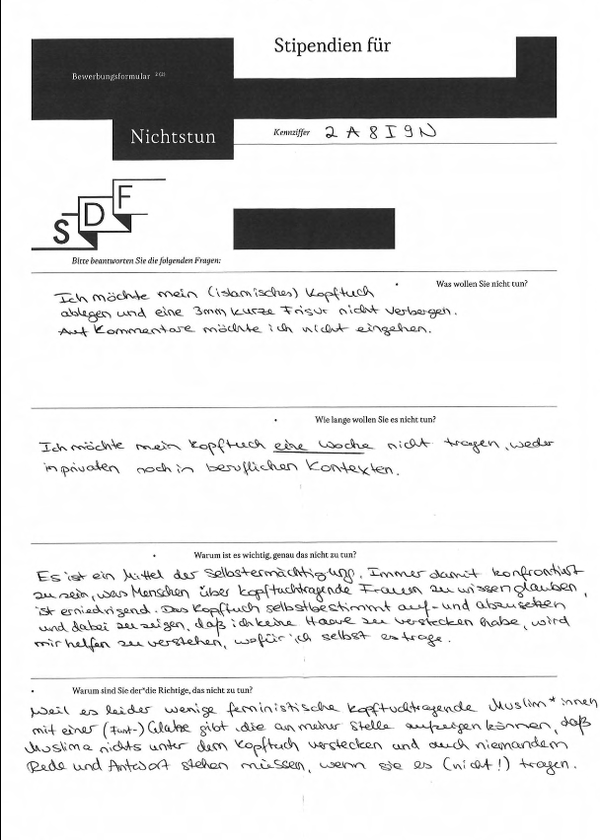

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?