Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 16. Dezember

Willkommen zu meiner Debattenrundschau vom 16.12.2019!

Das Kulturbudget der Stadt Wien ist gerade um 10 Prozent, also 26 Millionen Euro, erhöht worden. Im Interview mit der Wiener Zeitung Der Standard spricht die seit 2018 amtierende Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler vor allem über die finanziellen und strukturellen Probleme der städtischen Theaterlandschaft, wirklich interessant sind aber ihre Aussagen zur allgemeinen Verwendung der neuen Finanzmittel: „Diese Stadt produziert unheimlich viel Kunst. Dabei sind wir aber in einem Wahn, der vom internationalen Druck ausgeht, immer mehr und mehr zu machen. Es gibt die paradoxe Situation, dass Initiativen mit einem gesellschaftskritischen, linken Programm zugleich selbst unter armutsgefährdenden Bedingungen produzieren. Das ist ein Widerspruch. Die Erhöhungen sollten wir also nicht für immer mehr zusätzliches Programm verwenden, sondern dafür, besser zu bezahlen. Ich sage: Macht weniger oder gleich viel, aber: Macht es besser, habt mehr Zeit dafür, engagiert die Leute adäquat, stellt sie an!“

Dass die Vergütungen im Kunst- und Kulturbereich häufig problematisch niedrig sind, darüber wurde schon oft und breit diskutiert. Personen, die finanziell unabhängig sind, dürften damit weniger Probleme haben; alle anderen werden entweder von vorne herein abgeschreckt oder müssen sich eben mit entsprechend prekären Lebensverhältnissen abfinden. Dieses Muster scheint sich in all jenen Berufsfeldern fortzusetzen, in denen der Coolnessfaktor (a.k.a. Symbolisches Kapital ) besonders hoch ist. Der Startup-Sektor gehört hier ebenso dazu wie der Journalismus. Tobias Hausdorf schreibt in seinem Artikel für Spiegel Online über die schlechten Arbeitsbedingungen für JournalistInnen und warnt vor negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft: „Journalisten werden dann meistens die gleichen Leute: Die, die es sich leisten können. Das ist nicht nur unfair, sondern auch fatal für die Demokratie. Weil Stimmen fehlen, weil Perspektiven und Lebenserfahrungen im öffentlichen Diskurs nicht auftauchen. Journalismus darf kein elitäres Projekt sein, sonst setzt sich soziale Ungleichheit fort.“

Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat die Kölnmesse, Muttergesellschaft der Art Cologne, die Kunstmesse Art Berlin nach nur drei Ausgaben zu Grabe getragen. Stefan Kobel versammelt in seiner Wirtschaftspresseschau Einschätzungen zum Thema und kommentiert die Entwicklungen selbst in seinem Artikel für artmagazine.cc. Nahezu alle KommentatorInnen scheinen sich einig zu sein, dass die Berliner Kulturpolitik eine Hauptschuld trägt am frühen Ende der Art Berlin. Die Hauptstadt inszeniere sich als Kunstmetropole, unterstütze aber die Galerien der Stadt nur unzureichend oder mit den falschen Maßnahmen. Aber auch die Uneinigkeit der Kunstmarkt-Akteure wird immer wieder als großes Problem Berlins aufgeführt.

Einen ausführlichen Artikel über jene Probleme und Herausforderungen, mit denen sich vor allem kleinere und mittelgroße Galerien in Berlin konfrontiert sehen, hat Birgit Rieger für den Tagesspiegel verfasst. Die Autorin lässt viele Protagonistinnen und Protagonisten selbst zu Wort kommen, welche ungewöhnlich offen über ihre finanzielle Situation und ihre Geschäftsmodelle sprechen. Interessant sind auch die Ergebnisse einer Umfrage unter Berliner Galerien, welche in Kriegers Artikel zur Sprache kommen: „Die neue repräsentative Umfrage des Landesverbandes [der Berliner Galerien] unter 100 Galerien jeder Größe und jeden Alters zeigt: Echten Glamour gibt es nur bei wenigen. 41 Prozent der Galerien machen weniger als 100 000 Euro Umsatz im Jahr. Zieht man die Kosten für Räume, Personal und Messebeteiligungen ab, können davon viele kaum leben. Doch auch unter denen, die deutlich mehr umsetzen, herrscht Unzufriedenheit. 85 Prozent der Berliner Galeristen sagten, sie würden diesen Karriereweg kein zweites Mal gehen.“

Die Kunstmesse Art Basel Miami Beach ist vor knapp zwei Wochen zu Ende gegangen. Zu diesem Anlass hat Kate Brown ein Interview mit dem Kunsthistoriker und Mitglied der Extinction Rebellion, William Skeaping, geführt. Dieser hat, wenig überraschend, nichts für die Messe übrig: „The art world represents the massive inequality that has, in many ways, led to this situation. People are flying in to Miami on private jets to buy art in a region that is on the frontlines of climate change. How are we promoting and allowing this insane global circus to continue?“ Wer wie Skeaping den nahenden Weltuntergang beschwört und den Kampf gegen den Klimawandel als oberstes moralisches Gebot betrachtet, für den hat auch die Kunstfreiheit keine Bedeutung mehr.

„There is going to be a swathe of late capitalist works ignoring this issue that are going to be rendered completely irrelevant in the near future. We are going to have to look back at this monstrous moment of wanton and intentional denial“, so Skeaping zum gegenwärtigen Stand der Kunst. „Indeed, if this is about culture, all of human culture—museums, artifacts, and all the 5,000 years of interesting creations we hold, as well as new works—it’s all going in the trash as soon as the food runs out. As society begins to decline and break down in the face of imminent effects of climate change and ecological collapse, then we are going to have to ask ourselves what the actual purpose of the arts is.“ Das ganze Interview ist wirklich empfehlenswert, erscheint hier doch ein Grundproblem unserer Gegenwart in extremer Klarheit: wie können liberale Demokratien, ihre Institutionen und Ideale mit der Vorstellung einer nicht verhandelbaren moralischen Anforderung in Einklang gebracht werden, welche sich auf die wissenschaftlich begründete Annahme einer nahenden globalen Menschheitskatastrophe beruft?

Dazu passend: Rainer Stadlers Kolumne für die Neue Züricher Zeitung, in der er sich mit dem aus seiner Sicht zunehmenden Nudging von Medien beschäftigt, welche ihre KonsumentInnen in Richtung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Ressourcen treiben wollen würden. Im Zuge der Klimadebatte hätten sich manche Werte verschoben, so der Autor: Sparsamkeit sei von einer eher konservativen Tugend zu einer progressiv konnotierten geworden: „Die Mahnung, beim Verlassen eines Zimmers das Licht zu löschen, gehörte einst zum einschlägigen Erziehungsprogramm. In der derzeitigen Diskussion ist paradoxerweise eine Verkehrung der Werte erkennbar. Skeptiker, die sich dem konservativen Lager zuordnen, verspotten die asketische Moral der Retter des Weltklimas.“

Der größte mediale Aufreger der Messe war Maurizio Cattelans Arbeit „Comedian “, welche für 120000 US Dollar von der Galerie Perrotin angeboten wurde: eine einfache Banane, mit Gaffer-Tape an die Wand geklebt (mehr dazu auf news.artnet.com ). So stumpf die Provokation war, so zuverlässig funktionierte sie. Der eigentliche Punkt der Arbeit ist die Frage nach dem Wert von Kunst, wie man ihn generiert, welche Kriterien man für seine Beurteilung anlegt und wie er sich schließlich in Geld ausdrückt. All diese Fragen waren mal Teil eines ernsthaften künstlerischen Diskurses, welcher vor allem in den 1980er Jahren geführt wurde. Eine sehr knappe Übersicht über diese u.a. (blödsinnig verkürzend) als Neo Geo gelabelte Kunstströmung kann man hier auf theartstory.org nachlesen. Dass der Preis eines Kunstwerks konzeptioneller Teil einer Arbeit sein kann, hat unter anderem Jeff Koons schon vor 30 Jahren auf deutlich komplexere Weise durchexerziert als Cattelan mit seiner goldenen Toilette oder eben jetzt mit seiner Bananen-Arbeit.

Ein weiteres interessantes Beispiel zum Thema „Kunst & Wert“ ist der kommerzielle Erfolg des sogenannten „Kindergarten Picasso“, eines siebenjährigen Jungen namens Mikail Akar. Deike Diening beleuchtet in ihrem Artikel für den Tagesspiegel die Hintergründe für Mikels Erfolg als Mini-Kunststar, an dem vor allem Mikails Vater Kerem Akar arbeite – er manage sein Sohn inzwischen in Vollzeit, so die Autorin. Die Werke Mikails sehen so aus, wie sich Menschen Kunst vorstellen, welche sich nicht für Kunst interessieren – grauenhafte Variationen etablierter Bildsprachen, meist aus dem Bereich der ungegenständlichen Malerei. Das Vermarktungstalent des Vaters ist dementsprechend das eigentliche Thema des Artikels.

Takashi Murakami hat sich, ausgehend von seiner künstlerischen Arbeit, ein wahres Imperium aufgebaut, in dem Kooperationen mit Luxusmarken ebenso Platz haben wie Zusammenarbeiten mit Musikstars (u.a. Kanye West) und die Entwicklung klassisch kommerzieller Konsumartikel. Vergangene Woche war Murakami in Berlin, um die Künstler-Ausgabe der Zeitung Die Welt zu gestalten. Anlässlich seines Besuchs wurde er von Cornelius Tittel interviewt. Das Ergebnis ist nicht nur äußerst witzig, sondern tatsächlich auch interessant ausgefallen.

Johannes Bendzulla

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

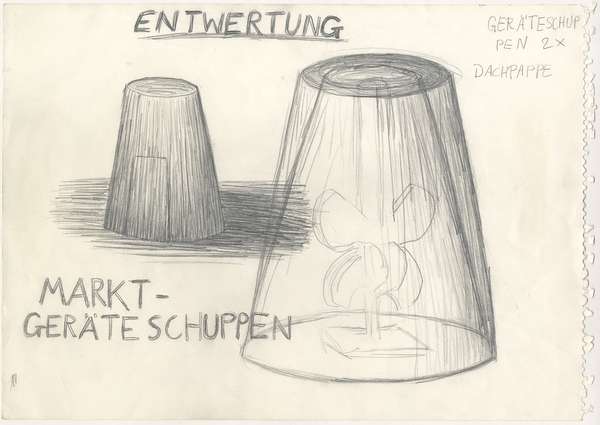

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

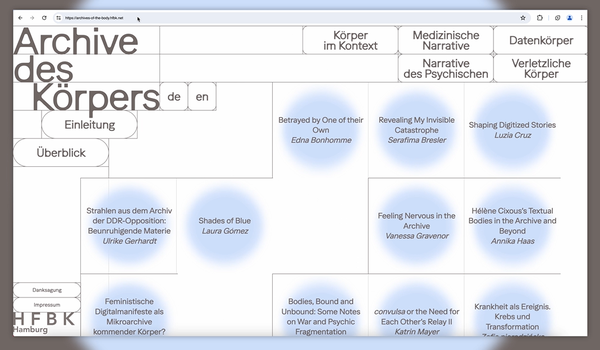

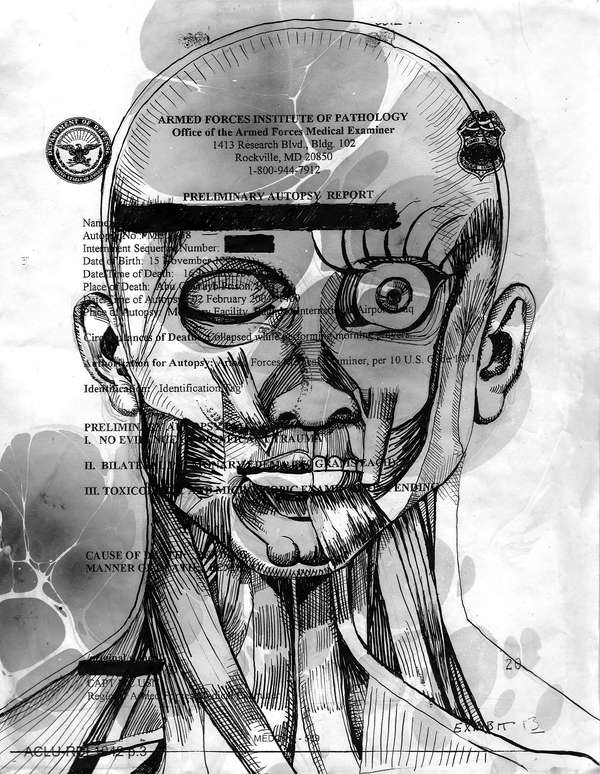

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

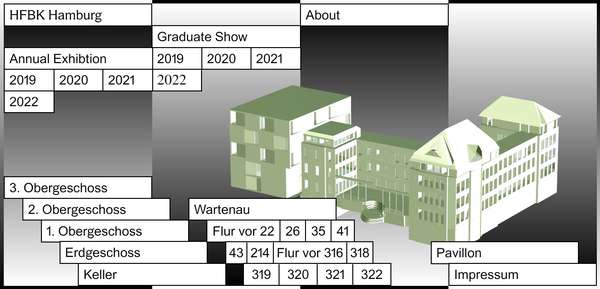

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

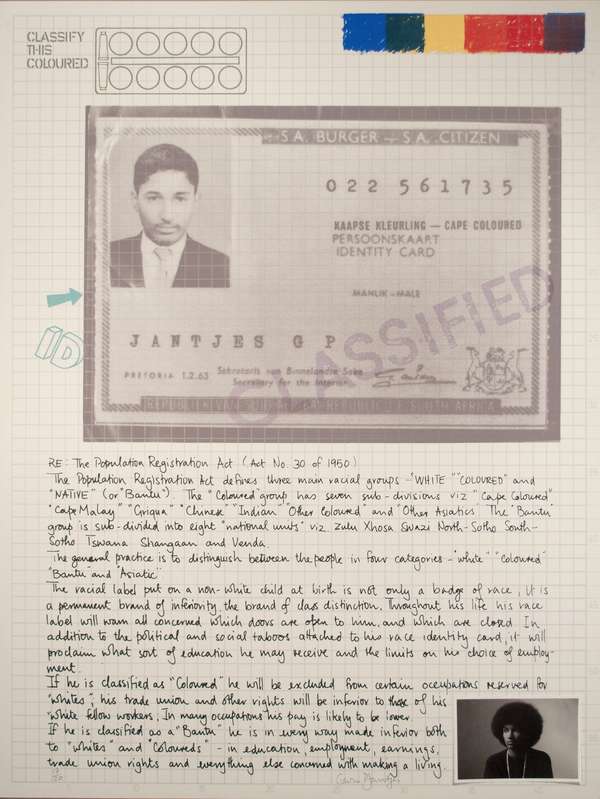

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

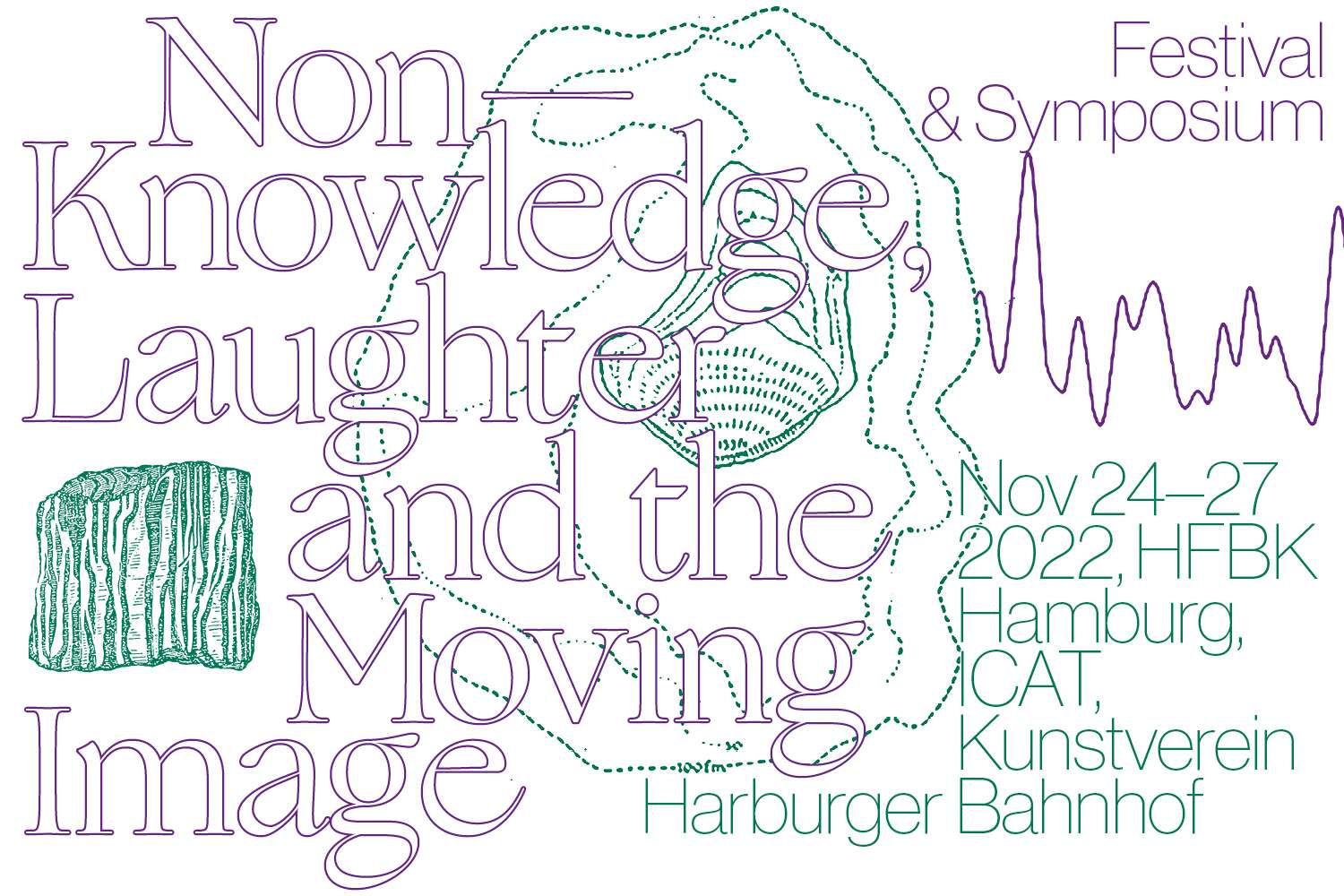

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

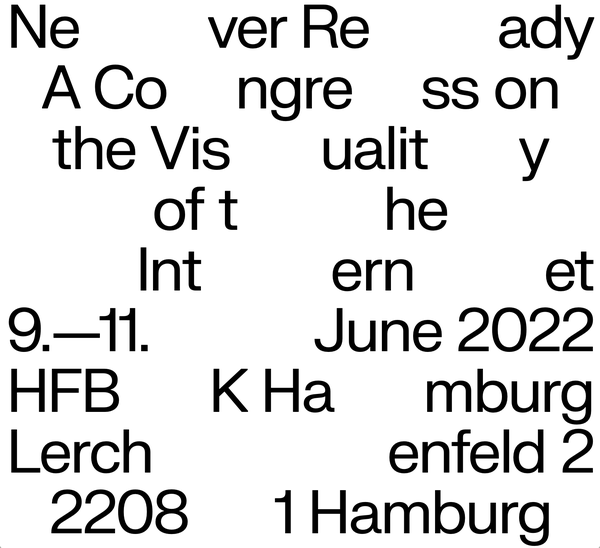

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

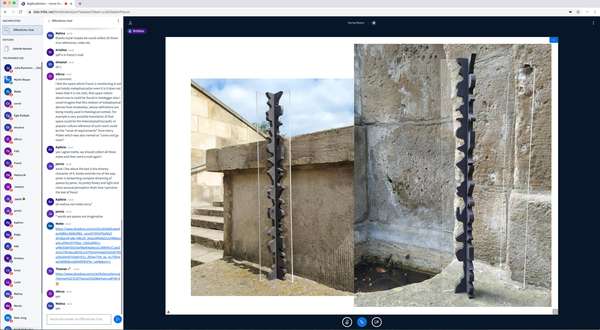

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

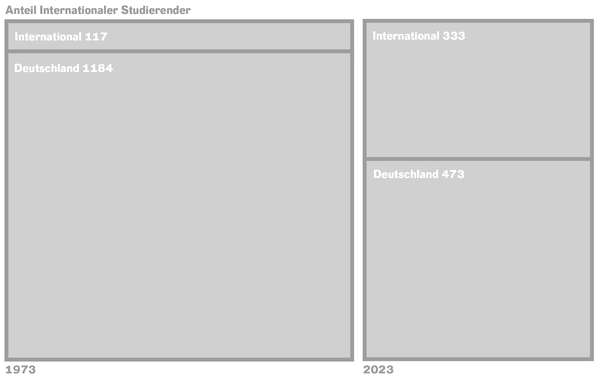

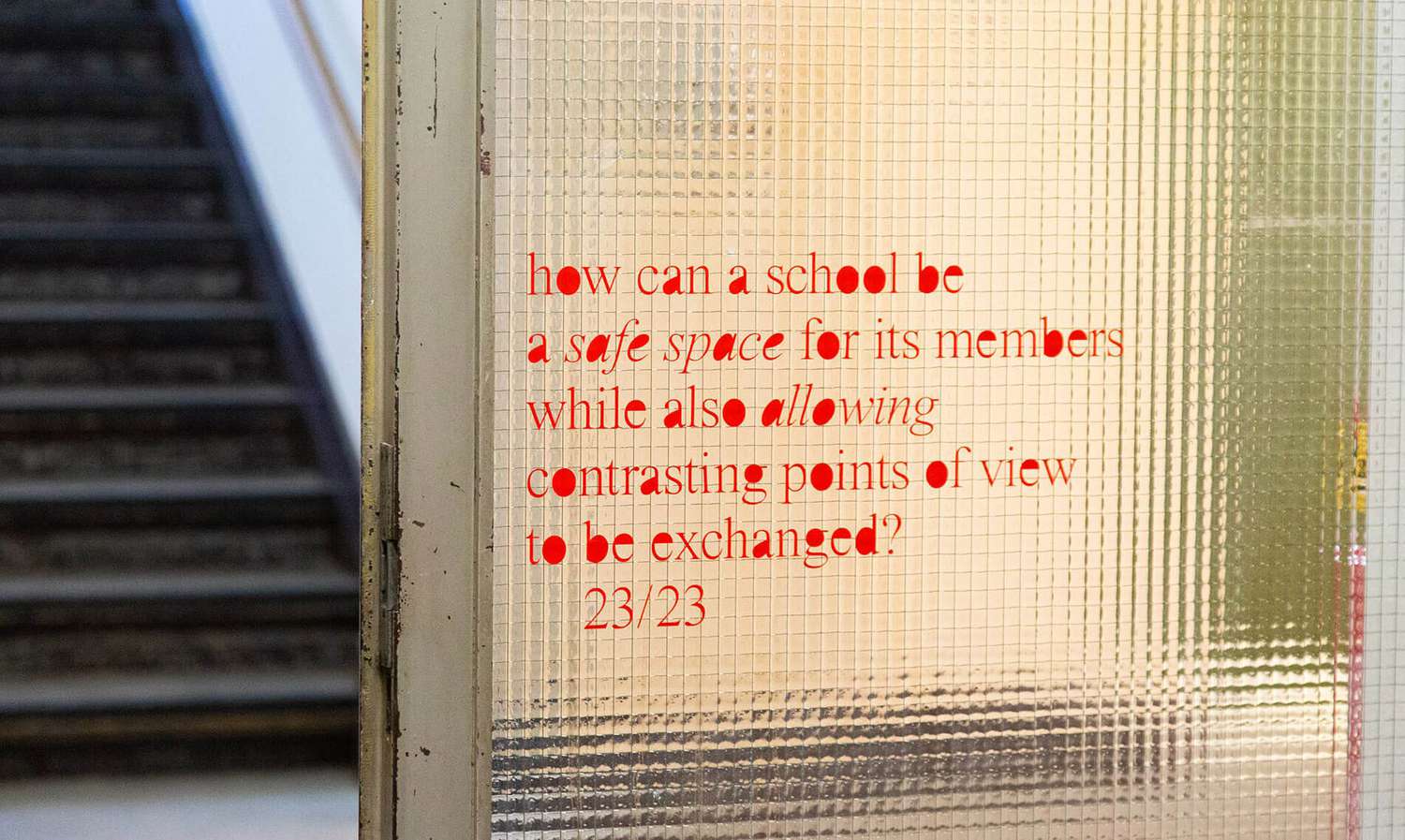

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

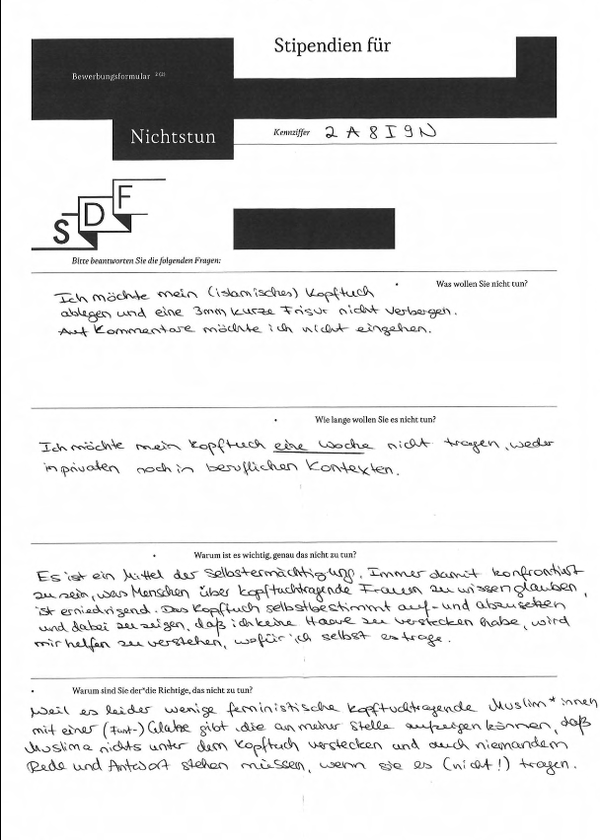

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

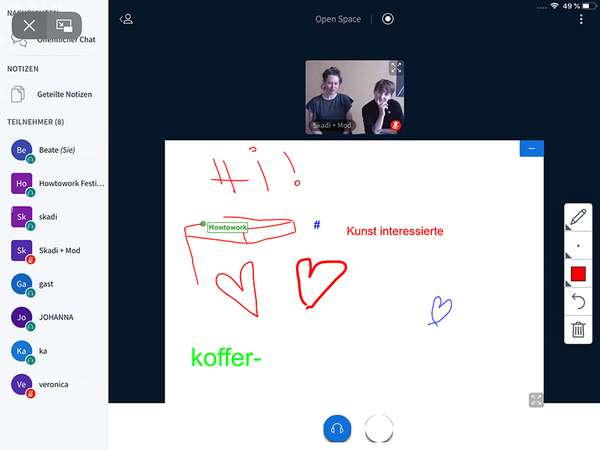

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

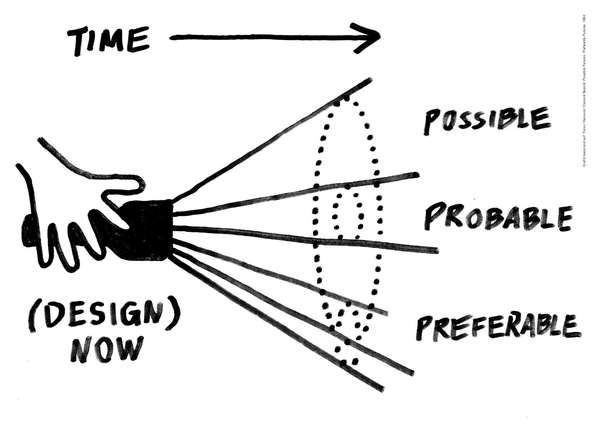

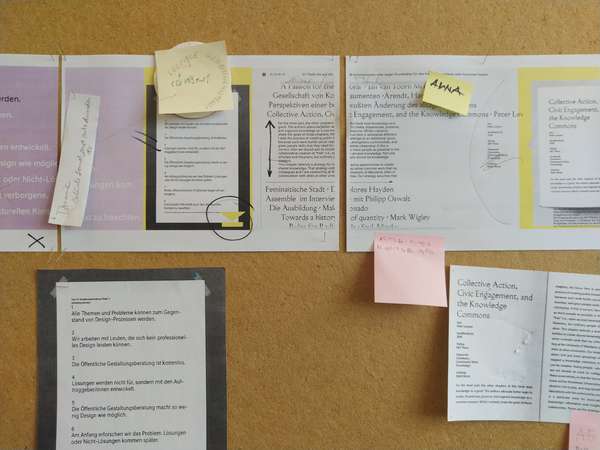

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?