Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 11. Mai

In der Zeit machen sich Elisabeth Raether, Mark Schieritz und Bernd Ulrich Gedanken über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das kapitalistische Wirtschaftsmodell. Durch die zahlreichen Beschränkungen seien viele Konsummöglichkeiten weggefallen, auch habe sich der Terminkalender vieler Menschen stark geleert. Diese Erfahrungen könnten nachhaltigen Einfluss auf unsere zukünftigen Bedürfnisse haben, so die AutorInnen: „[…] ein Gedanke ist nun da, der nicht mehr so schnell verschwindet – beziehungsweise handelt es sich nicht einmal um einen Gedanken, sondern einfach um ein Erlebnis: So sieht die Welt also aus, wenn sich alles aufs Wesentliche reduziert, nur das Nötige gekauft wird, so bin ich und so bist Du, wenn wir nicht rennen.“ Das Selbstzweckhafte des Konsums im gegenwärtigen Kapitalismus und dessen Fixierung auf Wirtschaftswachstum um jeden Preis hätten zu gewaltigen Problemen geführt. Die Frage „Brauche ich das?“ könnte entscheidend für die Entwicklung hin zu einer Wirtschaftsordnung sein, welche weniger als bisher auf dem „Immer mehr“-Gedanken beruhe. Hier noch eine erstaunliches Zahlenbeispiel aus dem Artikel: „Die privaten Konsumausgaben in Deutschland beliefen sich zuletzt auf 1.744 Milliarden Euro im Jahr. Wenn sie nur um 20 Prozent zurück gehen, dann fehlen gut 350 Milliarden Euro. Das entspricht ziemlich genau dem Volumen des gesamten jährlichen Bundeshaushalts.“

Die Kunst- und Kulturlandschaft in Deutschland ist von den Corana-Beschränkungen hart getroffen worden. Die meisten AkteurInnen standen schon vor der Krise auf finanziell wackeligen Beinen, so dass viele nun in akute Existenznot geraten sind. Bund und Länder haben Hilfen angekündigt, doch passiert ist bisher eher wenig. Kolja Reichert skizziert in seinem Artikel für die FAZ, wie eine optimale Kunstförderung von staatlicher Seite aussehen könnte. Er schreibt: „Kulturpolitik darf sich nicht daran messen lassen, wie vielen Künstlern sie das Überleben sichert. Sie muss sich daran messen lassen, wie viel herausragende Kunst entsteht – und ob diese ihr Publikum findet. Das hat schon zuletzt nicht gut geklappt. Eine umfassende Sinnkrise frisst an der Kunst, seit sie in Abhängigkeit von immer weniger immer vermögenderen Käufern geriet, gefolgt von einer Entfremdung der breiten Öffentlichkeit von der Kunst und einem weltweiten Galeriensterben. […] Die Krise bietet die Chance, Kunst und Bürger wieder in ein lebendigeres Verhältnis zu bringen. Wie könnte eine nachhaltige Förderung für eine Kunst aussehen, die weniger vom Markt abhängig ist? Maximal dezentral müsste sie sein, maximale Vielfalt müsste sie fördern und maximale Autonomie – ohne Künstler in die Beliebigkeit zu entlassen.“ Sieben Punkte umfasst Reicherts Maßnahmenkatalog, welche, wie er schreibt, „auch schon vor der Krise Sinn ergeben hätten“.

Auf der Website der Zeitschrift Texte zur Kunst werden seit Ende März „Notes from Quarantine“ von unterschiedlichen AutorInnen veröffentlicht. In ihrem Beitrag vom 29.04.2020 befasst sich die Künstlerin und Kritikerin Nadja Abt mit den Chancen, welches ein bedingungsloses Grundeinkommen vor allem KünstlerInnen bieten würde. Sie beschreibt das Kunstsystem als ein in vielerlei Hinsicht dysfunktionales, welches nicht nur künstlerische Innovation und Ausdrucksfreiheit behindere, sondern auch eine finanzielle Versorgung seiner AkteurInnen kaum gewährleisten könne. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte nicht nur jene Probleme lösen, sondern auch insgesamt zu mehr Gerechtigkeit führen, denn: „Der hohe Druck und die schier unerträglich gewordenen finanziellen und patriarchal geprägten Abhängigkeits- und Machtverhältnisse könnten dann endlich offengelegt und mutig geäußert werden, ohne Angst davor, deswegen gleich aus dem Spiel gekickt zu werden. […] Wären wir mit dem Grundeinkommen abgesichert, wären wir auf jene Menschen, die ihre Stellung für demütigende Machtausübung missbrauchen, gar nicht erst finanziell angewiesen, fände sich also womöglich auch mehr Mut zur Aussprache.“

In den drei obigen Artikeln ging es darum, welche Chancen zum Umsteuern die Corona-Pandemie bieten könnte. Gesellschaftliche Defizite treten nun deutlicher zutage, was es erlaubt, sie klarer zu erkennen und leichter adressieren zu können. Mit einer ganz anderen Logik der Chancenverwertung beschäftigen sich Sara Rukaj und Magnus Klaue in ihrem Artikel für jungle.world.

Ausführlich analysieren sie die zahlreichen Aussagen von ZukunftsforscherInnen und PsychologInnen zu den ganz persönlichen Chancen der Krise (Erfahrung von Dankbarkeit, Solidarität, Klarheit; erleben, was wirklich wichtig ist; Lernerfahrungen und persönliches Wachstum etc). Die AutorInnen kritisieren – manchmal etwas sehr polemisch – die empfohlene Arbeit am Selbst als gefährliche Ablenkung von den strukturellen Ungerechtigkeiten und Widersprüchlichkeiten der gesellschaftlichen Realität: „Nicht um das also, was den Menschen Sorge bereitet, kümmert sich der Positive Psychologe, sondern ausschließlich um die Tatsache, dass sie sich sorgen. Sein Problem sind ‚negative Emotionen‘, nicht die negative Wirklichkeit, auf die jene reagieren, weshalb er sich um das ökonomische Wachstum wenig, um das psychische aber nachhaltig bemüht. […] So arbeitet die Positive Psychologie an einer Umformung der Klinischen Psychiatrie in eine Variante der Achtsamkeits- und Selbstoptimierungsworkshops, die von den gesellschaftlichen Bedingungen psychischer Krankheit immer stärker abstrahiert.“

Wie wichtig größere Events für den Markt für Zeitgenössische Kunst seien, betont James Tarmy in seinem Artikel für Bloomberg.com. Das persönliche Zusammentreffen und der Austausch unter diversen AkteurInnen sei für die Erzeugung kulturellen Kapitals unverzichtbar, so die These des Autors: „Unlike with the sale of many other expensive, discretionary items (watches, second homes), the contemporary art market relies on face-to-face interactions to determine the value of new works. Much of contemporary art is neither good nor bad, at least not on the surface. It’s mostly through advocacy from the work’s representatives (dealers, critics, curators, the artist herself) that people make a determination about quality. Other luxury goods generate buzz at large events, of course […] but the contemporary art world is unique in its reliance on large group settings to create and sustain value. […] Without these occasions for consensus to be formed—without discovering a work at an exhibition, or hearing about an artist at a gallery dinner, or being invited to another collector’s house and seeing something new and unexpected on the wall—the contemporary art market has ground to a halt.“

(Der Artikel erzeugte bei mir ein merkwürdiges Gefühl, angesiedelt irgendwo zwischen Nostalgie und Melancholie. Er erinnerte mich mit seiner selbstverständlich globalen Perspektive und seinem „Die oberen 0,1%“ - Vibe an die Kunstberichterstattung aus einer Zeit ohne Gerechtigkeitsdebatten, Identitätspolitik und erst recht ohne Corona - irgendwie surreal.)

In seiner aktuellen Kolumne für das Online-Magazin der Hamburger Deichtorhallen, Halle 4, schreibt Wolfgang Ullrich über die Äußerungen diverser KünstlerInnen zu deren Umgang mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Auf Interview-Aussagen der Bildhauerin Alicia Kwade Bezug nehmend schreibt Ullrich: „Natürlich wusste man auch bisher schon, dass international erfolgreiche Künstlerinnen über hervorragende Managementqualitäten verfügen müssen und all ihre Aufträge und Ausstellungen nur stemmen können, wenn ihnen (viele) andere dabei helfen. Doch wurde wohl nur selten zuvor so anschaulich, dass ein größeres Künstleratelier wirklich wie ein mittelständisches Unternehmen funktioniert und vor allem viel Bürokratie, viel Orga-Kram, viel Verantwortung bedeutet. Als Künstlerin ist man nicht nur kein Außenseiter der Gesellschaft, sondern sogar stärker in diverse Infrastrukturen integriert als die meisten anderen Menschen.“ Besonders geschickt angepasst an die Krise habe sich Damien Hirst, einer der weltweit erfolgreichsten Kunstunternehmer, so Ullrich: „Er zeigt sich einsam im Atelier, während er expressiv-fröhliche Bilder von Kirschblüten malt, er erfreut seine Follower damit, dass er, sogar per Video, ihre Fragen beantwortet, er erinnert voll Pathos an Egon Schiele, der 1918 an der Spanischen Grippe starb, und er bietet eigens entworfene Herzen und Regenbogen zum Download, damit Eltern und Kinder Varianten davon basteln, in ihre Fenster hängen und sich so beim Pflegepersonal des National Health Service bedanken, das in der Corona-Krise Übermenschliches leistet.“ Anders als während der Finanzkrise 2008 seien von ihm nun keine Auskünfte über sein globales Business zu hören. „Nein, er hat kapiert, dass er seine Produktion in Krisenzeiten umstellen muss. In der Krise mag also einerseits sichtbarer werden, in welchem Ausmaß viele Künstler*innen längst Unternehmer sind, aber der professionellste Künstler-Unternehmer präsentiert sich gerade jetzt wieder als Künstler, der mit schönen Bildern und rührseligem Stoff unterhält und tröstet“, so Ullrichs These.

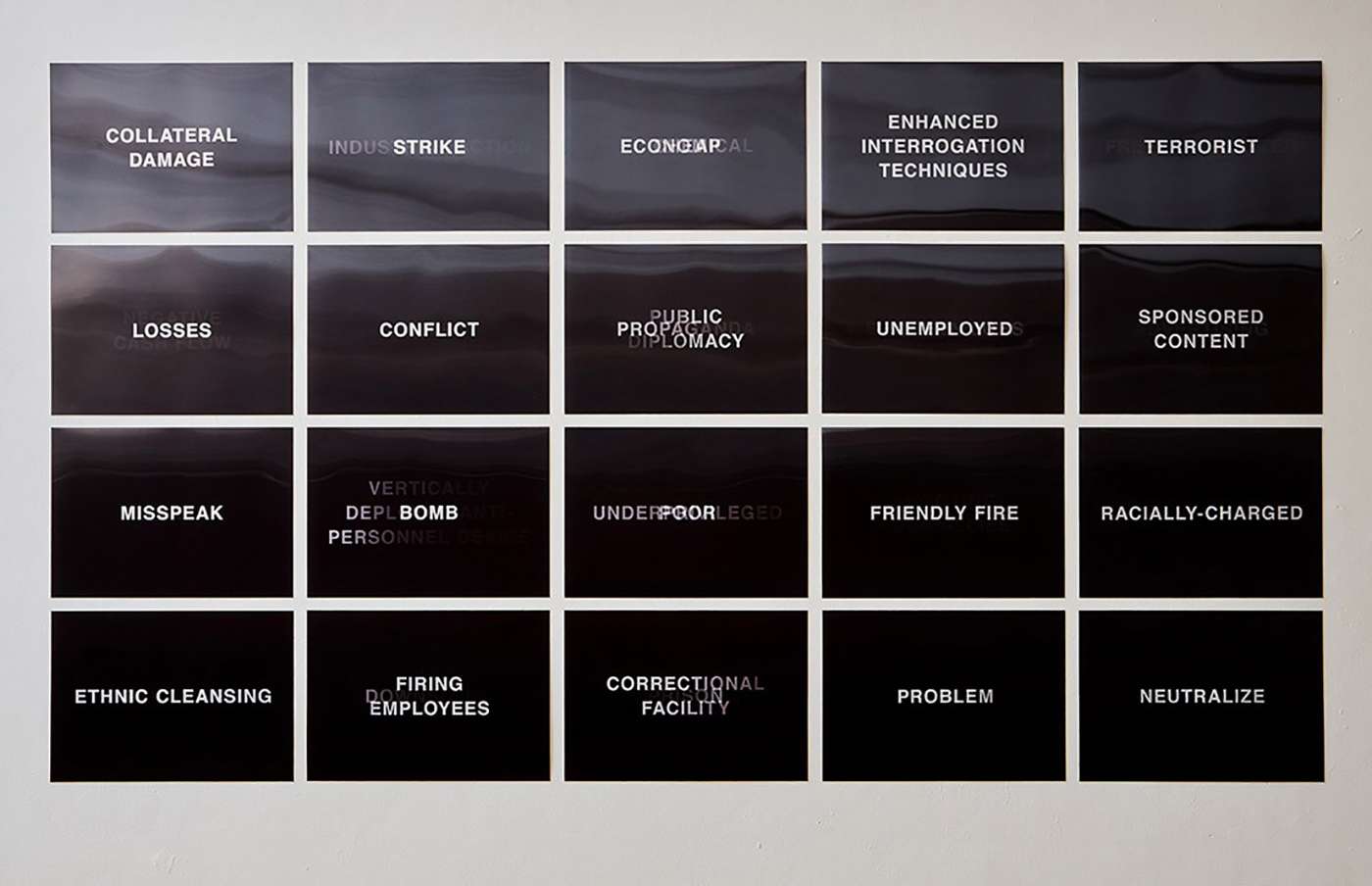

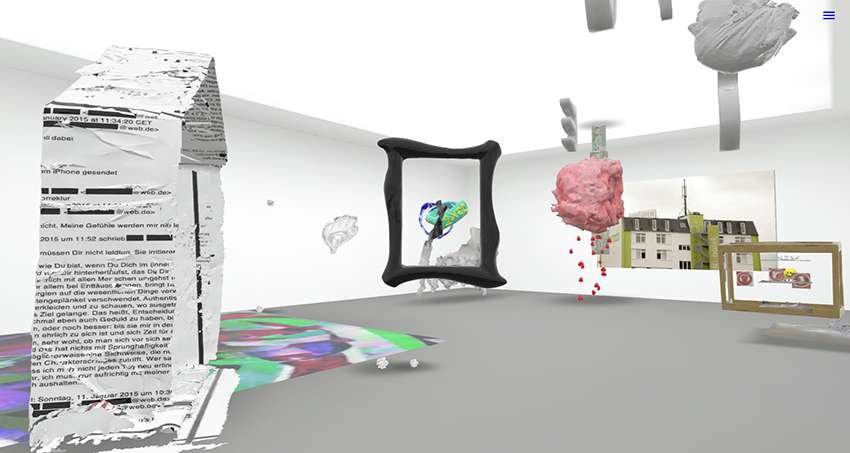

Ein ganz wunderbar mit „Flatten the Cube: Post-Internet Art’s Lessons for Our Current Crisis and What Comes After“ überschriebener Artikel des Künstlers und Theoretikers Artie Vierkant beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Finanzkrise 2008/09 auf die künstlerische Praxis der mit der sogenannten Post Internet Art assoziierten KünstlerInnen und damit, welche Lehren daraus für die jetzige Situation gezogen werden könnten. Die Situation 2008/09 beschreibt Vierkant in seinem bei artnews.com erschienenen Beitrag folgendermaßen: „It seems fitting that the twin collapse of finance and real estate coincided with a way of making art that reconsidered the dematerialization of the object and made a joke of the white cube. My peers and I sought to eschew studio practice by producing work with the absolute bare minimum of space and material, leaving the rest up to digital manipulation.“ Vielfach habe man sich damals am Format des klassischen White Cube abgearbeitet, und das aus folgenden Gründen: „Some of the virtual exhibitions staged by artists at the time highlighted the illusory nature of prestige by reproducing the physical white cube as a virtual space accessible online.“ Die Kunstwelt versuche gegenwärtig an alten Formen von Repräsentation festzuhalten: „[…] now we see the art world rushing to bring commercial spaces online with as little disruption to pre-COVID operations as possible. Fairs like Art Basel Hong Kong have offered online viewing rooms, while David Zwirner is using its digital resources to present a well-manicured selection of works from smaller galleries as an act of altruism.“ Die Auswirkungen der Corona-Pandemie würden die Legitimität der Strukturen der Kunstsystems in Frage stellen. „The art world we return to—if there is one to return to at all—will be formed in this moment. This is the time to build our own institutions. Our shelter-in-place orders and the masses of workers, including art workers, who were fired when the economy came to an abrupt stop constitute a general strike, leaving us only to declare it. For the art world this could be a massive moment of reorientation. While Berlin has bailed out its artists and cultural institutions, we already know the United States will do no such thing for its citizens. […]“ Ein „weiter so“ könne es nicht geben.

Ein Plädoyer für das Computerspielen hat David Hugendick für die Zeit geschrieben. Vielen sogenannten Erwachsenen seien Computerspiele noch immer suspekt, so der Autor: „[…] während ein Wochenende mit drei Staffeln der Serie Breaking Bad und vier Gorgonzolapizzen zwar als etwas maßlos, aber im Wesentlichen als lebhafte Teilnahme am Kulturleben der Gegenwart gilt, wäre dieselbe Stundenanzahl, die man, sagen wir, in den postnuklearen Einöden eines Adventuregames wie Fallout 4 verbringt, in den Augen von vielen schlichtweg: vertane Zeit. Und es scheint, als habe man sich darauf geeinigt, dass das sogenannte Binge-Watching selbst der noch erbarmungswürdigsten Fernsehserie die angemessene Reaktion des modernen Erwachsenen auf die Gegenwart ist, hingegen das Spielen selbst komplexer und avancierter Games weiterhin als Rückfall in ein frühkindliches Stadium der gedankenlosen Lebensverschwendung betrachtet wird, dem höchstens mit einem verklemmten ‚Ah, dafür hätte ich ja keine Zeit‘ begegnet wird.“ Hugendick fordert, Computerspiele endlich als komplexe kulturelle Produkte ernstzunehmen, welche extrem viel über unsere Gegenwart zu erzählen hätten. Nicht der- oder diejenige, welche sich für Computerspiele begeistere, habe ein Problem. „Man müsste erwidern: Wer keine spielt, hat ein viel größeres. Er weiß von der Gegenwart weniger, als er müsste.“

Die inszenierten Babyfoto von Anne Geddes gehören mit zum kitschigsten, was je von Menschenhand geschaffen wurde. In den frühen 2000ern war praktisch kein Entkommen vor ihren Arbeiten. Warum die Verbreitung des Internets Geddes‘ Erfolg stark zugesetzt hat, beschreibt Noor Brara in einem Portrait der Künstlerin für news.artnet.com.

Wer mehr über die Videoplattform TikTok (mehr als 800 Millionen aktive NutzerInnen) erfahren möchte, der sei auf Miriam Zehs Artikel für die Pop-Zeitschrift verwiesen. Sie analysiert die vorherrschende Ästhetik der dort geteilten Inhalte und wirft ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung von Musikstücken innerhalb der 3 bis maximal 60 Sekunden langen Videos.

Johannes Bendzulla

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

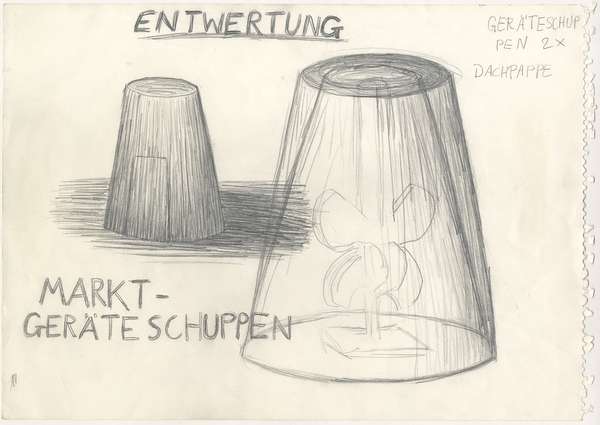

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

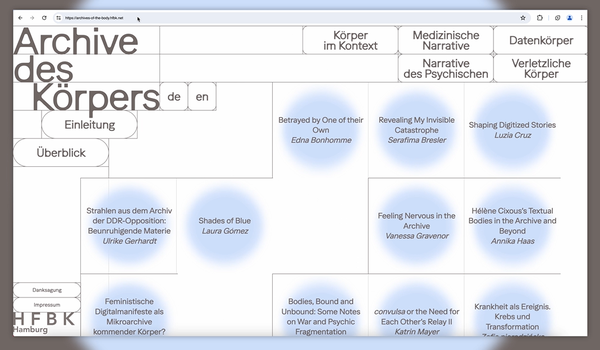

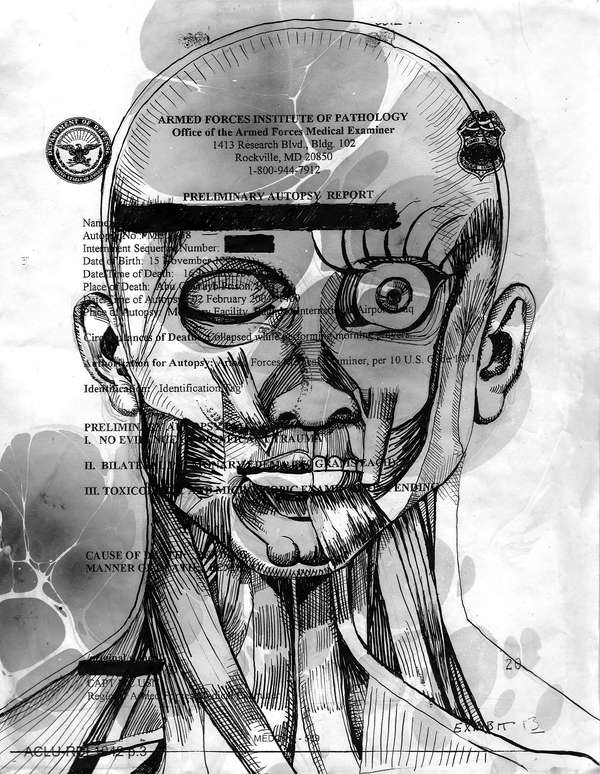

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

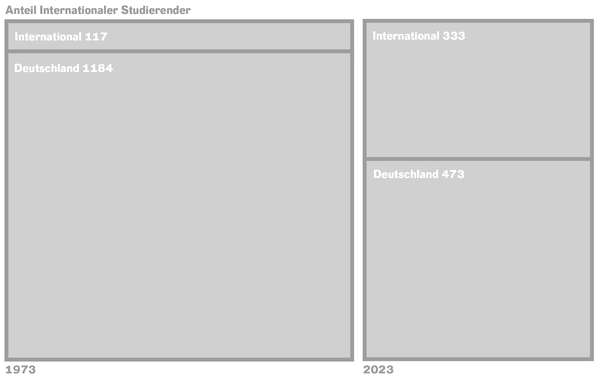

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

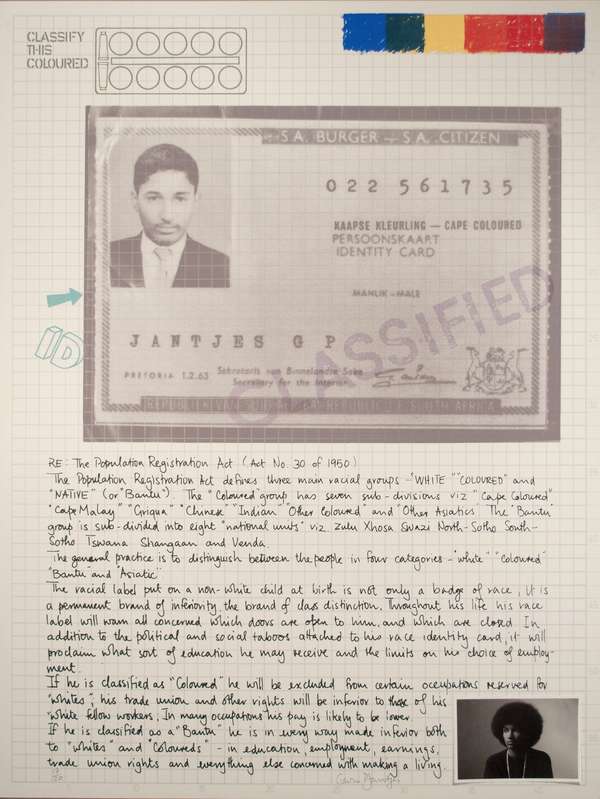

And Still I Rise

And Still I Rise

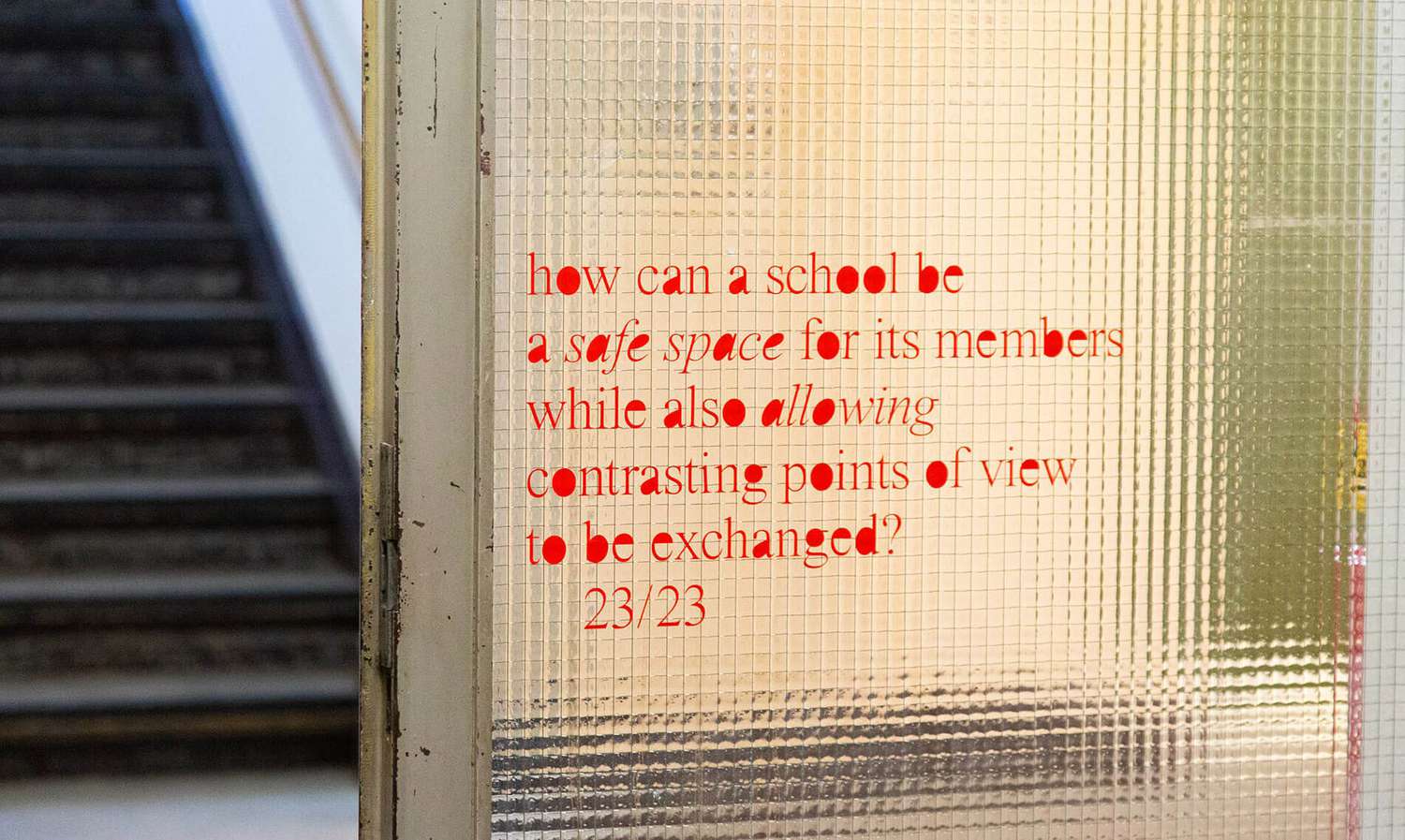

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

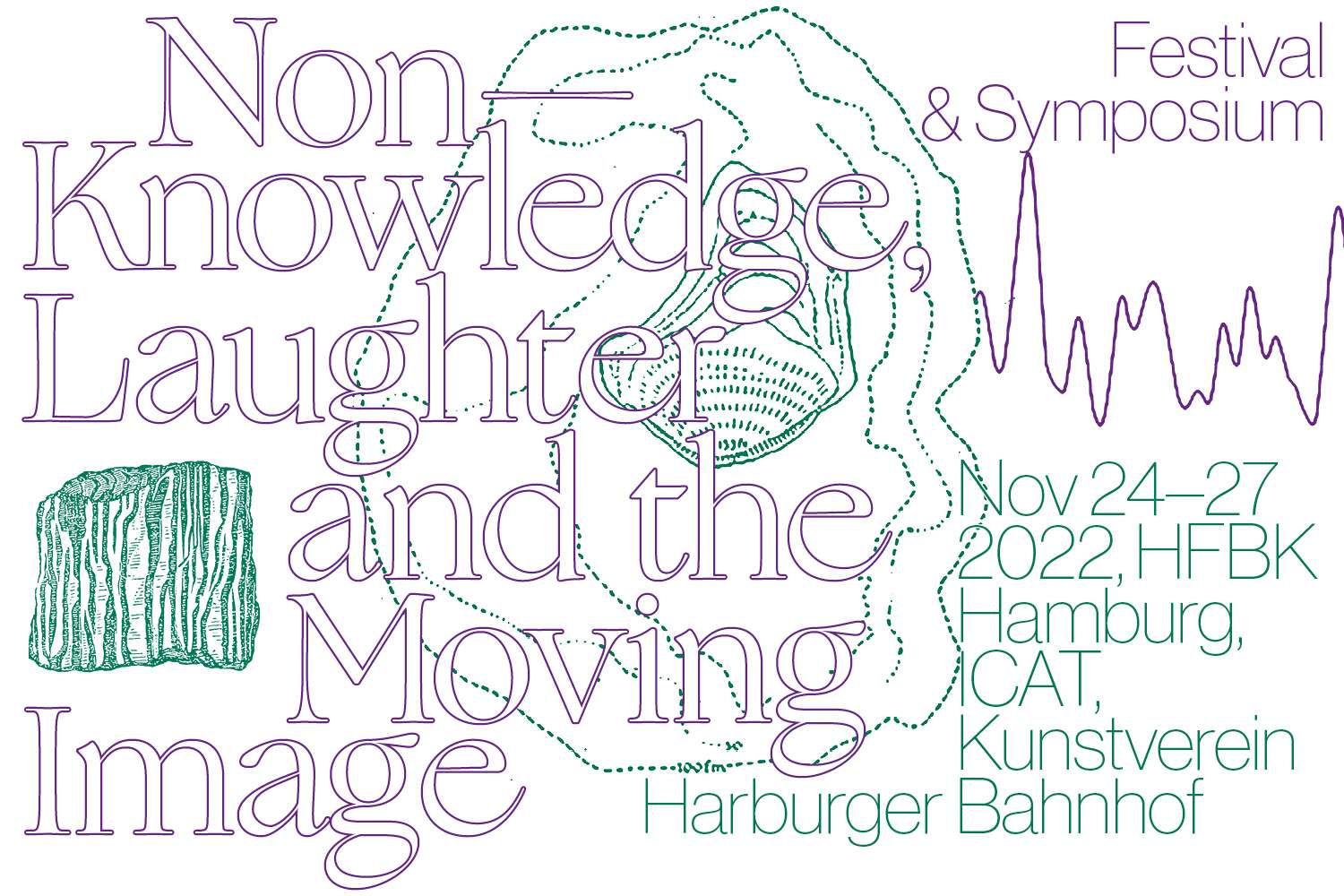

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

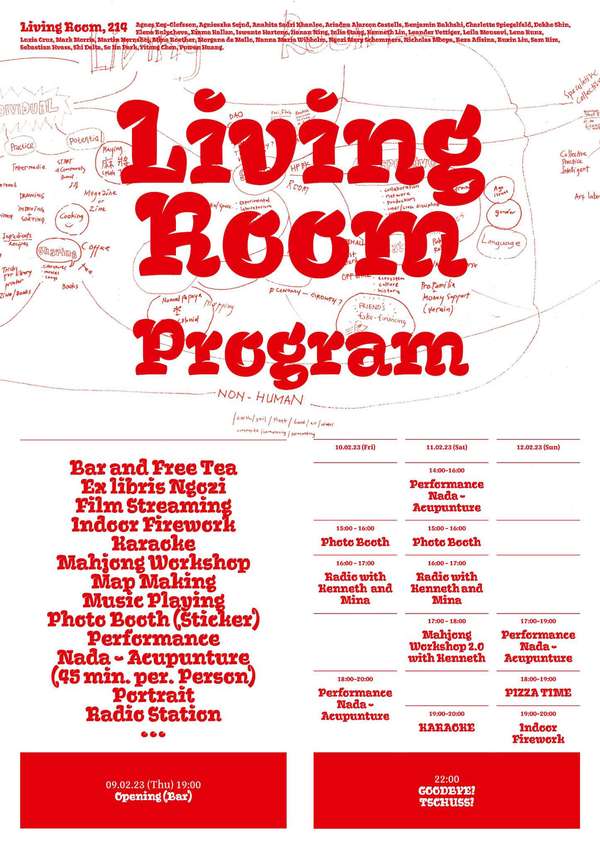

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

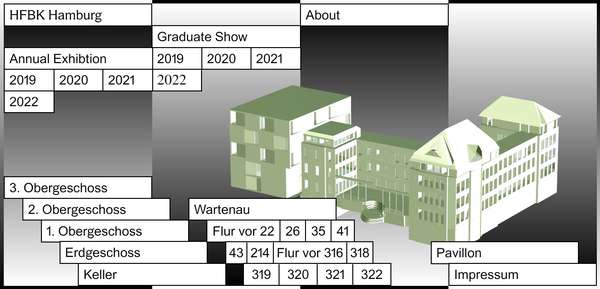

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

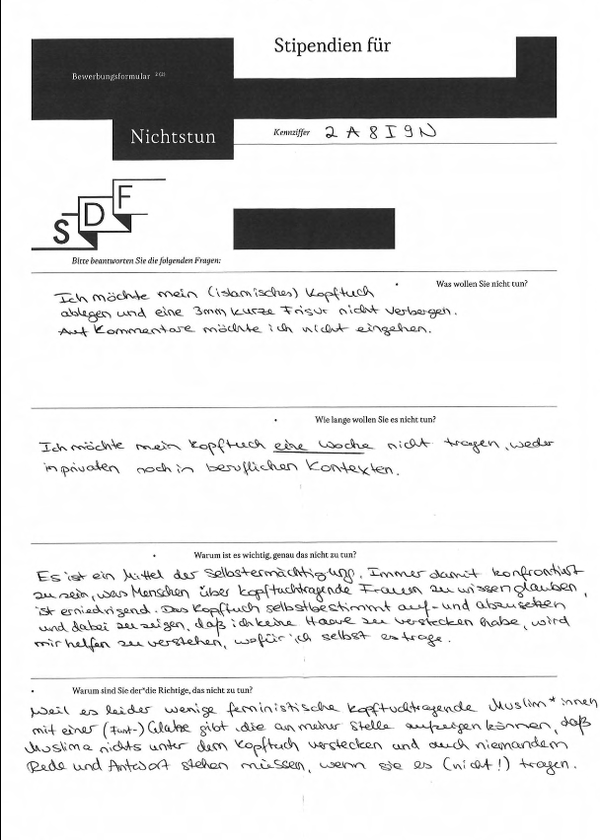

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

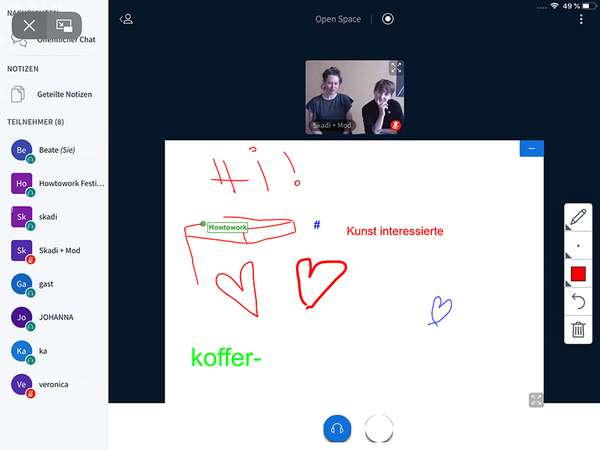

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

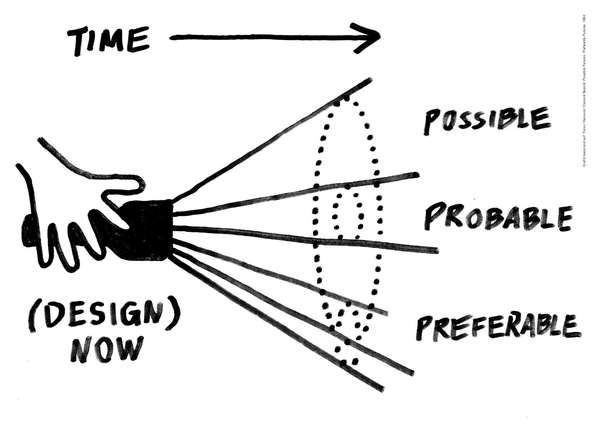

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?