Interview aus dem Lerchenfeld #48: Haltungsfragen

Aus Anlass des Symposiums „Point of Departure“ sprach die Lerchenfeld-Redaktion mit den Professoren Ingo Offermanns, Christoph Knoth, Konrad Renner und Friedrich von Borries über das Verhältnis von Inhalt und Form, fehlende öffentliche Diskussionen und Eitelkeit im Grafikdesign

Lerchenfeld:

Ich fand es während des Symposiums auffällig, wie sehr die Frage nach der Bewertung von Grafikdesign – vor allem von Seiten des Publikums – auf die Auftraggeber bzw. auf den Inhalt übertragen wurde. So als wäre „gutes Design“ nur mit den richtigen, den „guten Auftraggebern“ möglich. Dadurch wurde aber im Umkehrschluss Grafikdesign als eine reine Dienstleistung betrachtet. Wie lässt sich das überwinden?

Das ist eine Reaktion, die ich bei Grafikdesign-Symposien schon oft beobachtet habe. Dadurch wird das, was man als Designer tut, im Grunde auf das Handwerkliche reduziert. Genau das versucht die Symposiumsreihe „Point of no Return“ anders zu machen. Ich kann nicht verstehen, warum ein Grafikdesigner nicht das gleiche Selbstverständnis entwickelt, wie ein Orchester-Musiker oder Dirigent. Die bekommen ein bereits bestehendes Material vorgelegt und müssen dafür eine eigene Interpretation entwickeln. Und über die wird dann im Feuilleton diskutiert. Natürlich kann man die Interpretation nicht ohne den grundlegenden Inhalt denken, aber letztlich kommt es auf die Interpretation an. Dahin will ich mit dem Grafikdesign-Diskurs auch kommen.

Ich muss bei dieser Diskussion immer an den bemerkenswerten Aufsatz „Fuck Content“ von Michael Rock aus dem Jahr 2009 denken, den man auf der Website des New Yorker Studios 2x4.org nachlesen kann. Darin geht es – als Fortsetzung auf einen seiner früheren Texte – um den Zwang oder das Bedürfnis der Grafikdesigner nach Autorschaft, sowohl der visuellen wie der inhaltlichen. Für mich als jungen Studenten – aber auch für viele andere Grafikdesigner*innen – war es damals sehr wichtig, dass jemand das große Potenzial von Grafikdesign beschreibt. Er wählte dafür den Vergleich mit einem Filmregisseur: “A director can be the esteemed auteur of a film he didn’t write, score, edit or shoot. What makes a Hitchcock film a Hitchcock film is not the story but a consistency of style, which winds intact through different technologies, plots, actors, and time periods like a substance of its own. Every film is about filmmaking. His great genius is that he is able to mold the form into his style in a genuinely unique and entertaining way. The meaning of his work is not in the story but in the storytelling. Designers also trade in storytelling.” Diesen Aufsatz empfehle ich gerne im Zusammenhang mit diesen Diskussionen. Denn er zeigt, wie groß die Stellschrauben für Grafikdesigner eigentlich sind, die wir in der alltäglichen Arbeit vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, die aber vor allen Dingen etwas mit der Form zu tun haben.

IO:

Ich würde nicht so weit gehen, von einer Gleichberechtigung zwischen Autor und Grafikdesigner zu sprechen. Ohne den Autor hätte ich nichts zu tun. Ich sehe mich darum auf jeden Fall im Dienst des mir anvertrauten Inhalts. Aber ihn rein handwerklich zu übersetzen, wäre seelenlos, und darum in meinen Augen falsch.

Lf.:

Aber geht es nicht darum, einen Grafikdesign-Diskurs zu entwickeln, der losgelöst vom Inhalt existiert?

IO:

In meinen Augen kann das nicht unabhängig betrachtet werden. Der von außen kommende Inhalt ist immer die Grundlage, der Bezugsrahmen. Aber seine Übersetzung und/also Interpretation lässt großen Spielraum für Autorschaft, die dem gegebenen Inhalt autonom gegenübersteht. Schließlich kann jeder Inhalt kann auf sehr unterschiedliche Arten interpretiert werden. Er kann historisierend oder zeitgenössisch, ironisierend, subjektivistisch oder distanziert, usw. umgesetzt werden. Sobald das Beherrschen der grafischen Mittel gewährleistet ist, muss es darum sofort um die Diskussion der interpretativen Haltung gehen, die sich z. B. in einem Streben nach Einfachheit, Harmonie, Dekonstruktion, Abwesenheit, oder anderem zeigt. Das ist die Ebene der grafischen Autorschaft.

KR:

Wenn ich beschreiben soll, was ich als Grafikdesigner mache, dann beschreibe ich das meistens so: In einem dunklen Raum steht etwas und wir haben die Taschenlampe, um es anzuleuchten. Wie wir das nun anleuchten, von vorne oder von hinten, das ist komplett unsere Entscheidung. Aber mit dem, was da steht, haben wir erstmal nicht viel zu tun. Das beeinflussen wir nicht. Wenn da nichts steht, können wir auch nichts anleuchten.

Man kann die Dichotomie von Auftragnehmer und Auftraggeber in dem Moment überwinden, in dem man selbst zu seinem eigenen Auftraggeber wird.

In dem Moment wird der Gestalter zum Autor. Beide Seiten kommen zusammen. Man arbeitet sich an sich selbst ab und ist frei, den Inhalt beliebig zu ändern. Man will sich gestalterisch verwirklichen und entwickelt auch den Inhalt. An dieser Stelle gibt es keine Abhängigkeiten. Diese Motivation gibt es auf jeden Fall auch.

IO:

Was du beschreibst, ist eigentlich die Art der Autorschaft, für die Studierende an einer Kunsthochschule ausgebildet werden. Hier wird kritische Distanz, ein Kontextualisieren des Selbst, und eine Relevanzbefragung der inhaltlichen Äußerung gelehrt. Im Gegensatz zu klassischen Grafikdesign-Hochschulen, wo Autorschaft oft mit einem bloßen Ausleben persönlicher Vorlieben gleichgesetzt wird, und so eher grafische Fetische als Inhalte entstehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Grafikdesign an Kunsthochschulen gelehrt wird, da Autorschaft eben – mal mit mehr, mal mit weniger Raum – unauflöslich Teil von Gestaltung ist, und es kritische Übung braucht, um mit dieser Bühne verantwortungsvoll umzugehen.

CK:

Und selbst in den Fällen, in denen Grafikdesign und Inhalt eng zusammengehören, kann ich mit visuellen Mitteln auch eine Geschichte erzählen, die sich „neben“ dem Inhalt bewegt. Ich muss den Inhalt ja nicht immer eins zu eins reflektieren. Vielleicht erreiche ich mit einer anderen Erzählung viel mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich gibt es auch die Situation, dass ich einen Grafikentwurf entwickeln muss, ohne dass die Inhalte überhaupt schon bekannt sind. Wenn ich z.B. eine Ankündigungswebsite für ein Festival gestalte, dann weiß ich vielleicht, wer daran beteiligt sein wird, aber was da genau passieren wird, weiß ich natürlich nicht. Unter Umständen verspricht mein Entwurf viel mehr, als die Veranstaltung am Ende einlöst.

IO:

Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Behauptung im Grafikdesign mitschwingt. Gerade wenn es darum geht, für eine Institution oder ein Unternehmen eine visuelle Identität zu entwickeln. Auch wenn das in einem engen Dialog mit den Verantwortlichen passiert, ist der inhaltliche Gestaltungsspielraum für Grafikdesigner an dieser Stelle sehr groß – und die inhaltliche Setzung manchmal eine einzige Behauptung.

Lf.:

Um eine visuelle Identität oder Kommunikationsstrategie für Institutionen oder Firmen zu entwickeln, wird der Grafikdesigner fast zum Berater. Das geht nicht selten über eine rein gestalterische Perspektive hinaus. Was zeichnet den Blick der (Grafik)Designer auf diese Prozesse aus?

CK:

Ich glaube, das Besondere liegt darin, der Institution oder Person individuelle Lösungen anzubieten. Das lässt sich nicht verallgemeinern.

KR:

In der Vergangenheit hatten wir bei neuen Projekten zu Beginn einen Fragebogen an die Institutionen übermittelt: Wer ist mit dem Projekt verbunden? Wo soll es hingehen? Was soll eigentlich erzählt werden? Wer trifft am Ende die Entscheidungen? Abgesehen von den rein technischen Fragen, hat das eigentlich nie etwas gebracht. Die Antworten waren immer so unspezifisch, das hätte für jede beliebige Institution gelten können. Interessanter und produktiver ist der direkte Dialog, wenn wir im Prozess Extreme ausloten – also Entwürfe präsentieren, die in gegensätzliche Richtungen gehen. Dazu lässt sich dann eine Haltung, eine Position einnehmen. Erst wenn es visuell wird, findet das interessante Gespräch statt. Alles was vorher an Denkleistung passiert, ist reine Schreibleistung. Also auch hier wieder eine Arbeit mit Behauptungen.

IO:

Ich bitte die Beteiligten, etwas mitzubringen, was sie selber gut finden. Worte sind oft dehnbar, nicht immer lässt sich das Visuelle mit dem Sprachlichen verbinden. Am konkret Visuellen lässt es sich leichter arbeiten. Dann setzt allerdings auch gleich mein analytischer Blick von außen ein, gepaart mit hoher Emotionalität. Gerade wenn die Entwicklung einer Identität schon weit fortgeschritten ist, ist es für die Beteiligten oft schwer, konstruktive Distanz zu wahren. Von daher passt hier der Begriff der Anamnese, der für den Prozess steht, mit dem Mediziner*innen durch Einsatz von Intellekt und emotionalem Einfühlungsvermögen versuchen herauszufinden, woher ein bestimmtes Empfinden rührt.

CK:

Es ist in diesem Fall eine Art visuelle Anamnese.

IO:

In der Auseinandersetzung, in dem Gespräch, muss man ein Gespür dafür entwickeln, welche Facetten einer institutionellen Identität freigelegt, konstruiert bzw. gezeigt werden sollen. Letztendlich sind es ja gerade auch emotionale Setzungen, die ins Visuelle übertragen werden müssen. Um es richtig kitschig zu sagen: Am besten verliebt man sich in den Inhalt. Denn dann hast du eine Sensibilität, eine Hingabe und Selbstvergessenheit, die es dir ermöglicht, zu erspüren, was das Potenzial des Gegenübers sein kann.

CK:

Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Ich finde es vor allem dann interessant, wenn wir uns im Gestaltungsprozess selbst überraschen. Wenn uns ein scheinbarer Fehler passiert oder wir etwas tun, was wir im ersten Augenblick gar nicht erklären können, was aber am Ende zu einer Lösung oder einer neuen Sichtweise auf das Thema führt. Das sind für mich die spannendsten Momente.

FB:

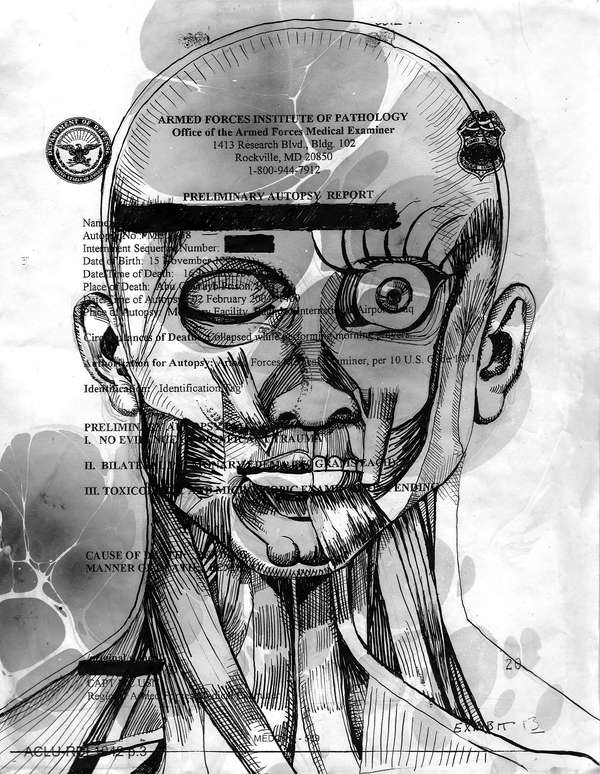

Ich würde gerne das Motiv der Selbstbeauftragung noch einmal aufgreifen und an das Motiv der Identifikation mit Inhalten oder dem „Verlieben“ verknüpfen. Ein Designer kann sich auch seinen Auftraggeber aussuchen – zum Beispiel einen zivilgesellschaftlichen Akteur oder eine gesellschaftliche Gruppe, die für ihre Anliegen nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. In dem Fall muss man sich die Inhalte nicht selbst erarbeiten, kann seine Fähigkeiten als Gestalter, Moderator, Berater aber in den Dienst einer Sache stellen, die man selber für wichtig hält. Das finde ich eine sehr spannende Form, wie man als vermeintlicher „Dienstleister“ die „Verhältnisse“ umkehren kann.

Lf.:

Man kann so etwas also nur entwickeln, wenn man einen persönlichen Zugang zum Inhalt findet? Aber was macht man, wenn man dem Inhalt grundsätzlich kritisch gegenübersteht? Womit wir fast wieder am Anfang des Gesprächs wären: Kann man für die AfD arbeiten?

KR:

Das sind wichtige Orientierungsfragen. Das wurde auch an den Fragen der Studierenden deutlich. Kunsthochschulen sind die größten Weltverbesserungsanstalten, die es gibt. Das ist sehr wichtig, denn wo gibt es sonst noch Orte, wo so frei und autonom gedacht und gemacht werden kann. Aber was mache ich danach? Wie übertrage ich das auf meine berufliche Praxis? Wo verlaufen die Grenzen? Welche Auswahl an Arbeiten nehme ich für das Portfolio an und womit verdiene ich wirklich Geld? Was bin ich bereit in Kauf zu nehmen für all die Dinge, die man heute zum Leben braucht, oder glaubt, brauchen zu müssen? Auch wir fragen uns bei neuen Anfragen, ob man für die Institution oder Person arbeiten kann oder nicht. Ist es inhaltlich zu vertreten? Öffnet sich da ein Raum oder ist das hermetisch? Das sind selbstverständlich Fragen, die wir uns stellen und die wir auch mit vielen anderen Gestaltern besprechen. Das gehört unweigerlich dazu. Und wir sollten es vielleicht als Luxus begreifen, dass wir uns aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten wollen.

FB:

Ich würde das nicht als Luxus bezeichnen, sondern als Grundvoraussetzung. Es ist wichtig, hier das Entscheidungsvermögen zu schulen. Für welche Anliegen will ich meine Kreativität warum zur Verfügung stellen? Welche Kompromisse im Dreigespann von ökonomischen Rahmenbedingungen, persönlichen Befindlichkeiten und übergeordneten Zielen kann und will ich eingehen? Das muss man in jedem Projekt neu aushandeln.

IO:

Aber gerade die Projekte, zu denen man keinen einfachen Zugang findet, sind – Christoph hat es schon gesagt – oftmals die spannendsten, weil man durch sie liebgewonnene Gewissheiten überwinden und die eigene Sprachfähigkeit erweitern kann. Schlimm wird es, wenn man dem Inhalt zynisch begegnet. Das ist vergleichbar mit einem Dokumentarfilmer, der seine Protagonisten vorführt. Das geht überhaupt nicht. Entweder du machst es, dann musst du es auch mit Hingabe und Respekt machen. Selbst wenn da eine Restdistanz bleiben sollte. Aber das zynische Vorführen, ein Bloßstellen, finde ich nicht vertretbar. Ebenso wenig übrigens wie ein anything goes. Was in der Postmoderne ein spannendes Experiment in Bezug auf noch vorhandene Werte war, ist heute zu einem auf Bequemlichkeit zielenden, rein selbstbezüglichen whateverism verkommen. Da sind wir mittendrin. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, um Werte zu ringen: Damit Haltungen erkennbar und diskursfähig werden. Das ist unsere Verantwortung.

Lf.:

Was wünschst du dir als Ergebnis der Symposien? Gerade auch in Bezug auf die Stiftung Buchkunst.

IO:

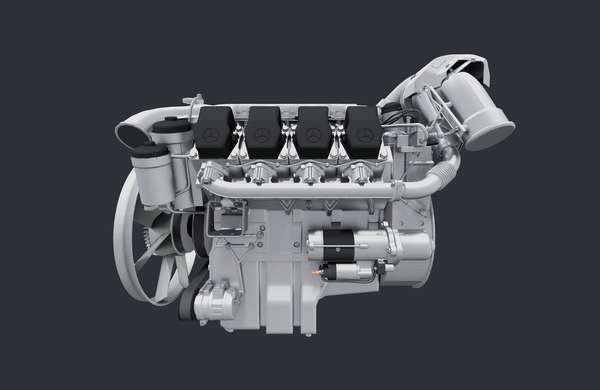

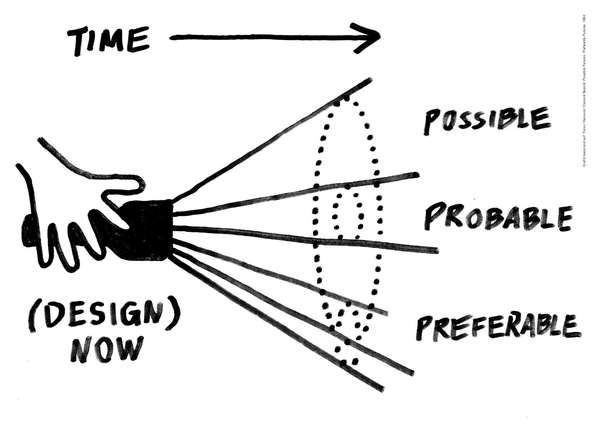

Meine Hoffnung ist, dass wirklich miteinander gestritten und gerungen wird. Dass sich der Fokus der Diskussion auf Haltungsfragen, also von Gestalter*innen eingebrachte Inhalte richtet. Denn das, was in den meisten Fällen passiert, ist vielfach nur ein verbales Kraulen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns grafische Artefakte wirklich kritisch zur Brust nehmen. Und das eben nicht auf einer handwerklichen Ebene – so wie es die Stiftung Buchkunst vielfach tut –, das ist viel zu anachronistisch. Ich habe letztens einen Artikel über Autodesign gelesen. Da wurden ästhetische Analysen des Designs interessanterweise mit aktuellen Forschungen zum Fahrverhalten gekoppelt. Wie sich also z. B. das zunehmend aggressive Autodesign auf das Fahrverhalten auswirkt. Das ist eine interessante Herangehensweise, die eine Kontextualisierung vornimmt, Erkenntnisse miteinander in Bezug setzt. Die Tatsache, dass sich die Räder beim Auto drehen müssen, wird dabei als handwerkliche Bedingung vorausgesetzt, genauso wie beim Pianisten eine professionelle Fingerfertigkeit. Warum gelingt es dem Grafikdesign-Diskurs nicht über den Tellerrand des naheliegend Handwerklichen hinauszublicken, und solche Verbindungen herzustellen? In der Architektur oder der bildenden Kunst geht das doch auch?

CK:

Eine Institution wie die Stiftung Buchkunst, die etwas über Grafikdesign vermitteln und zum Thema machen möchte, müsste sich konstant selbst erneuern und hinterfragen. Und sich vor allem in Bezug zu gesellschaftlichen Veränderungen setzen. Nur wenn sie das macht, kann sie auch beurteilen, welches Design für unsere Gesellschaft aktuell relevant oder interessant ist. Ich glaube, erst wenn eine Institution diese Selbstreflexion leistet und nicht nach einem festgelegten und jahrelang wiederholten Kriterienkatalog vorgeht, kann sie zu einer wichtigen Instanz werden.

KR:

Hat das vielleicht auch etwas mit Eitelkeit zu tun bzw. mit dem Abbau derselben? Denn in meinen Augen erschwert Eitelkeit das Reden über Design ungemein.

IO:

Also ganz ehrlich, in unserer Disziplin gibt es wahrscheinlich keine wirklich uneitlen Menschen. Da muss ich auch kritisch mit mir selbst sein. Aber wenn man das weiß, kann und muss man mit diesem Defizit konstruktiv umgehen. Auf der Mehrzahl der Grafikdesign-Symposien passiert für mein Gefühl allerdings das Gegenteil: Man wird mit Ego-Shows (also Portfolio-Präsentationen) beschallt, bei denen es nicht um Inhalte, Befragung oder Kritik geht, sondern um Machtbehauptungen innerhalb eines Berufsfeldes mit Hilfe ausgefeilter Inszenierungstechniken. Wir haben es darum in meinen Augen mit einem strukturellen Problem zu tun, das nicht nur die Stiftung Buchkunst betrifft. Ich hoffe wirklich, dass wir mit unserer Arbeit etwas dagegen setzen können.

Lf.:

Ihr habt einige Aspekte benannt, die ihr für einen solchen Grafikdesign-Diskurs wichtig findet: Uneitelkeit, Selbstreflexion und die Eigenschaft, sich selbst zu hinterfragen. Was braucht es noch?

FB:

Auch wenn es blöd ist, das gerade ich als der Theoretiker in der Runde das sage: Schön wäre auch so etwas wie eine Theoriebildung. Die freie Kunst hat ein viel höheres Theorie- und Methodenbewusstsein als die Designdisziplinen. Das merkt man leider auch bei den Studierenden.

IO:

Dem kann ich nur zustimmen! Mit der Symposiumsreihe „Point of no Return“ versuche ich darum auch durch ein Zusammenbringen aller Akteure – die die Wissenschaft für mich selbstverständlich miteinschließt – diese Theoriebildung zu fördern.

KR:

Unbedingt Humor. Das ist den Grafikdesignern auch nicht selbstverständlich mitgegeben. Man muss auch über sich selbst lachen können. Gerade in letzter Zeit wird Grafikdesign zunehmend als Wettkampf empfunden und auch praktiziert. Vor allem unter jungen Designerinnen und Designern. Und damit ist ja auch eine ganz bestimmte Sprache verbunden, die durchaus brutal und unterdrückend sein kann.

CK:

Auch das Design wird brutaler.

KR:

Natürlich überträgt sich das auch auf die Form. Das verhält sich dann genauso wie mit dem Beispiel des Autodesigns.

CK:

In diesem Zusammenhang spielen Wettbewerbe eine nicht unwesentliche Rolle. Als wir anfingen, haben wir – sicherlich auch aus Eitelkeit heraus – an vielen Wettbewerben teilgenommen. Es gehört sicherlich auch zu den Privilegien, an einem gewissen Punkt der Karriere nicht mehr darauf angewiesen zu sein. Mit etwas Abstand erkennt man dann auch, dass da immer dieselben 20 Personen in der Jury sitzen, deren Studierende am Ende die Preise bekommen. Dazu gehört z. B. auch der prestigeträchtige Wettbewerb „100 Beste Plakate“, bei dem wir in der Vergangenheit auch schon teilgenommen haben. Im vergangenen Jahr gab es einen großen öffentlichen Aufschrei, weil es eine reine Männer-Jury gab. Davor war das Verhältnis mal 4 zu 1 oder 5 zu 1. In diesem Jahr haben sie nun als Reaktion darauf eine rein weibliche Jury zusammengesetzt. Und auch bei den Preisträgern hat sich dadurch etwas geändert. Darunter sind jetzt 36 Prozent Frauen. Vorher waren es 30 Prozent. Es hat sich also ein bisschen verändert.

Lf.:

Wie reflektiert ihr das Sprechen über Design in euren Klassen? Wie vermittelt ihr die Sensibilität für die Sprache an eure Studierenden?

IO:

Der analytischen Befragung von Gestaltung mittels Wortsprache wird in meiner Klasse viel Raum gegeben. Aber ich stelle auch fest, dass man damit vorsichtig sein muss, da „technische“ Wortsprache poetischer (oder visueller) Kraft auch im Weg stehen kann. Das kann zu pseudo-berechenbarem bzw. schematischem grafischem Ausdruck führen. Es gilt darum eine Balance aus Sprachlust, -experiment, -erweiterung, -begreifen, und -analyse – wortsprachlich wie visuell – zu finden, damit sich die verschiedenen Denk- und Handlungsweisen befruchten können.

KR:

Unsere Studierenden nutzen in den Gesprächen immer wieder Begriffe, spezielle Buzzwords wie z.B. „das ist so 90er Jahre“ oder „das sieht aus wie Default-Design“, die zwar für eine bestimmte Stimmung sorgen, aber bei denen meistens unklar ist, was sich genau dahinter verbirgt. Der Hintergrund ist unklar, wie sie besetzt sind oder zitiert werden. Wenn in unseren Klassengesprächen – bei uns sind Bachelor- und Master-Studierende zusammen – so ein Begriff fällt, haben wir uns angewöhnt, einfach konkret nachzufragen, ob alle wissen was er bedeutet oder was damit gemeint ist. Solche Begriffe zu beschreiben und dafür eigene Worte zu finden, ist sehr schwer.

FB:

Genau das meine ich mit Theorie- und Methodenbewusstsein. Kenntnisse statt Phrasen.

CK:

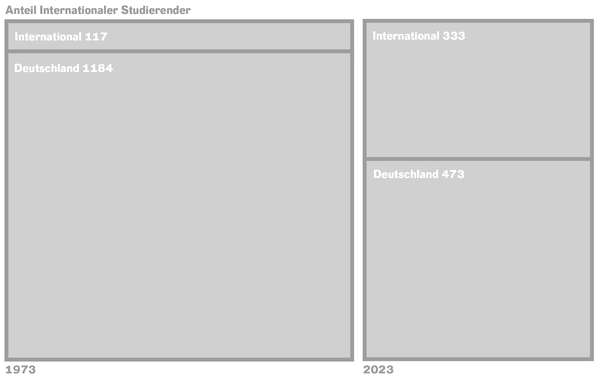

Oftmals sind diese Worte Platzhalter für eigentlich visuelle Objekte, die man im Kopf hat. Wenn man diese Bilder aber noch nicht vor Augen hat, weil man erst seit Kurzem studiert, dann ist es auch schwierig, darüber zu reden. Und sowohl an der HFBK als auch an vielen anderen Hochschulen in Deutschland wird wenig Geschichte des Grafikdesigns vermittelt. Es gibt Seminare zur Kunstgeschichte, zur (Industrie)Designgeschichte. Aber über all das, was uns visuell umgibt – vom klassischen Plakat bis hin zum Internet – wird nur sehr selten historisch und umfassend informiert. Dadurch fällt es auch schwer, darüber zu reden. Und andererseits geht es natürlich auch darum, dass die Studierenden selbst eine Stimme finden sollen. Ihre Stimme, die sie als Person bereits mitbringen, sollen sie ins Visuelle, in das Grafikdesign übersetzen. Das ist am Ende das Allerwichtigste.

IO:

Stimme halte ich hier für den richtigen Begriff, im Unterschied zu Stil. An der Stelle bringe ich immer ein Beispiel aus der Musik: Das Repertoire der renommiertesten Jazzmusiker – wie z. B. John Zorn – reicht oft von Standards über Film- bis hin zu Experimentalmusik. Sie üben diese künstlerische Bandbreite in unterschiedlichen Bands aus, und werden für ihre Mehrsprachigkeit gefeiert – allerdings: Es wird erwartet, dass in der Vielfalt des musikalischen Ausdrucks ihre Stimme zu erkennen ist. Dabei geht es aber eben nicht um Eitelkeit, sondern um ein Offenlegen von Haltung. Was mich daran immer beeindruckt hat, ist die Vielfalt und Durchlässigkeit des künstlerischen Ausdrucks. Und das ist ein entscheidender Unterschied zum Konzept „Stil“, das mir meistens wie ein verengtes, monologisches und immer gleiches Reagieren auf die Umwelt vorkommt.

FB:

Ich glaube, dass man diese Stimme am besten zum Ausdruck bringt, wenn man versteht, warum und wie andere ihre Stimme eingesetzt und zum Schwingen gebracht haben. Das ist aber mühsam. Als ich an der HFBK ein Seminar über den Gestalter Otl Aicher (1922–1991) angeboten habe, war es nicht so, dass mir die Grafik-Studierenden die Bude eingerannt sind. Da fehlt ein Stück weit die Kultur der theoretischen Reflektion. Nun sagtet ihr eben zu recht, dass bei uns – wie an vielen anderen Hochschulen auch – keine Geschichte der Grafik unterrichtet wird. Das stimmt natürlich und das sehe ich auch als ein Problem. Andererseits: Wer schreibt denn die Geschichte des Grafikdesigns? Das interessante an der Designtheorie ist, dass viele Akteure selbst Designer sind, die sich der Mühe unterziehen, zu forschen und zu schreiben. Das gleiche in der Architektur. In der Grafik ist das anders. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil Grafik ein schnelles, ja immer schneller werdendes Medium ist.

Lf: Wie kann man für diese Diskussionen eine breitere Öffentlichkeit erreichen? Warum gibt es z. B. keine Besprechung von Grafikdesign im Feuilleton?

IO:

Das ist auch ein Teil des Problems. Wenn, dann findet man Designkritik in der Rubrik „Stil“ (wie übrigens auch Architekturkritik). Aber eben nicht im Kulturteil. Da kommt Grafikdesign nicht vor.

CK:

Stört uns das, weil wir in unserer Eitelkeit verletzt sind?

IO:

Kann sein. Aber mir geht es nicht um das Sonnen im Rampenlicht, sondern darum die Bühne zu nutzen. Gehört zu werden heißt ja auch, Akzente setzen zu können. Und Grafikdesign prägt unseren Alltag wie kaum eine andere gestalterische Disziplin. Da gibt es doch ein Missverhältnis in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung. Aber daran sind wir auch selbst schuld. Wenn die Grafikdesign-Welt die eben beschriebenen Mitteilungsformen weiterhin kultiviert, und sich nicht offensiv kritischer Reflektion zuwendet, müssen wir uns nicht wundern, dass sich kein Journalist dafür interessiert.

CK:

Es gibt entweder diese Industriemagazine, wie die Page, oder es gibt die Underground-Magazine, die so Underground sind, dass sie gar nicht mehr über Grafikdesign reden wollen. Das Dot Dot Dot Magazine (2001–2011) war so ein Beispiel. Aber vielleicht sind das heute auch gar nicht mehr die Orte, an denen diese Diskussionen stattfinden? Man bewegt sich in einem Stream von Twitter, Instagram oder Facebook, den man sich selbst zusammenstellen kann. Wem du folgst und was die über Grafikdesign denken, ist dann deine Reflexionsfläche.

IO:

Aber dann geht es auch nur wieder um diese sehr problematischen Fälle von Selbst-Referenzialität. Dieser reine Ich-Bezug in der Wahrnehmung und im Umgang mit der Welt. Das ist ein Phänomen, das ich auch im kulturellen Bereich zunehmend beobachte. Da findet wenig historische und gesellschaftliche Kontextualisierung mehr statt. Das wird ersetzt durch ein Peer-Group-Building, das immer gefährlich an der Bildung von Echokammern entlangschrammt.

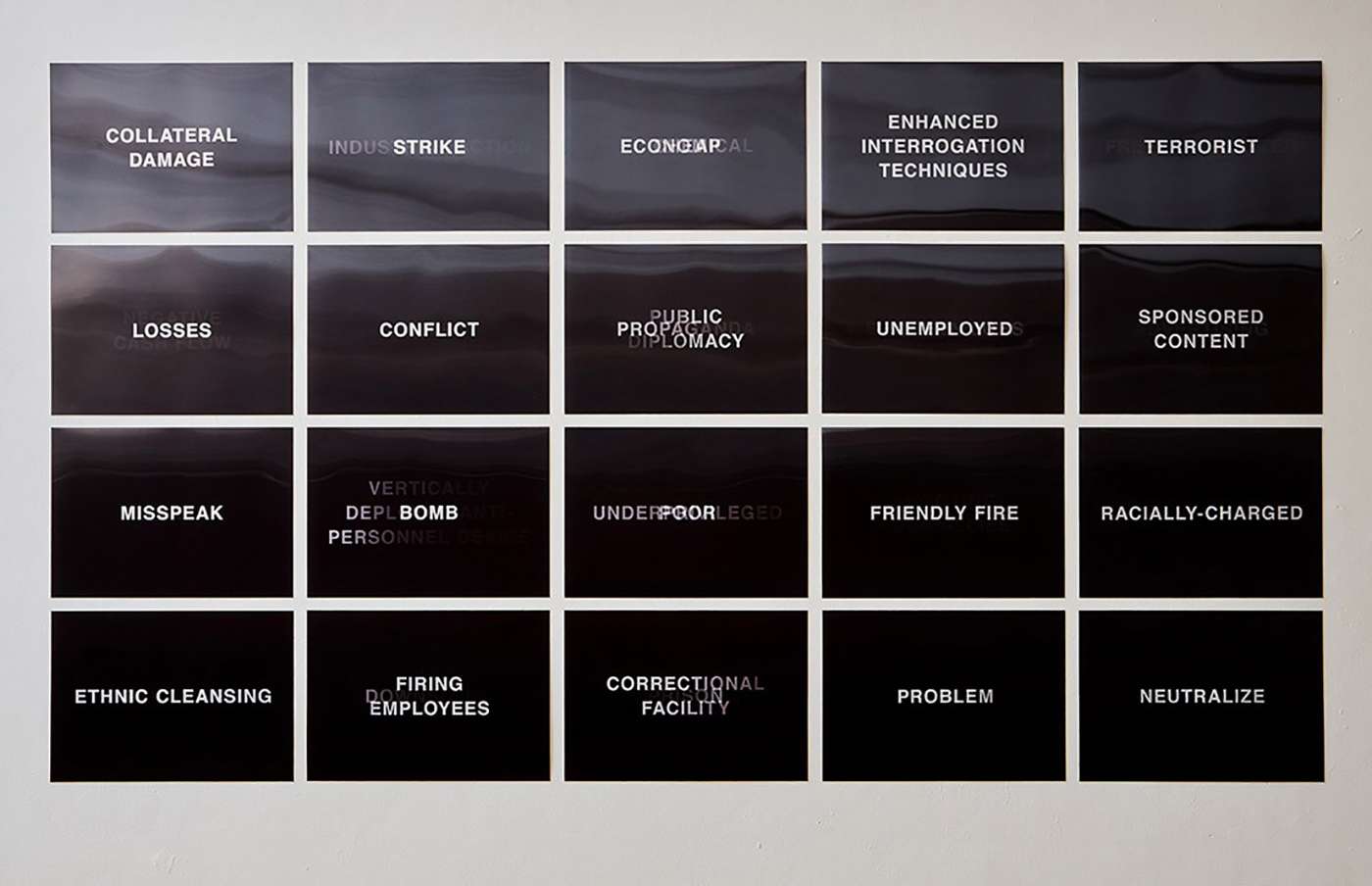

CK:

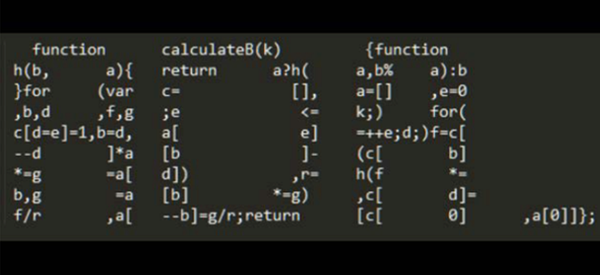

Im Gegensatz zu Grafikdesign werden aber die Mechanismen von Social Media gerade sehr prominent diskutiert. Z. B. die Fragen nach der Abhängigkeit oder ob die Nutzerzahlen zu- oder abnehmen. Dabei wird aber völlig vernachlässigt, dass dahinter immer Grafikdesign-Entscheidungen stehen: Wie sieht der Stream aus, wo befinden sich die Buttons, damit ich möglichst oft wieder draufklicken will. Bildschirme sind heute komplett durchgestaltet, sie steuern unsere Entscheidungen, lassen uns schlecht schlafen und etliche Stunden am Tag vor ihnen verbringen. Aber es wird eben nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten diskutiert. Aber am Ende erarbeiten das alles Grafikdesigner zusammen mit Psychologen, Wissenschaftlern und Algorithmen. Man diskutiert die Usability, die Interaktion, die gesellschaftlichen Auswirkungen, aber eben nicht die Ästhetik. Darüber gibt es keinen Diskurs.

Lf.:

Reicht es, nur darauf hinzuweisen, oder müsste man nicht doch zu diesen Firmen gehen, um es besser machen?

CK:

Ich glaube, es muss darum gehen, Alternativen zu entwickeln. Es ist an der Zeit, andere Arten von Plattformen oder Apps zu entwickeln.

IO:

Diese Manipulation findet ja nicht nur im Silicon Valley statt, das funktioniert in der „alten“ Wirtschaft nicht anders. Selbst die großen Museen – die eigentlichen Bannerträger einer gesellschaftskritischen Haltung – operieren gegenüber Grafikdesign zunehmend wie große neoliberale Unternehmen, bei denen es ausschließlich um Wirtschaftlichkeit, Berechenbarkeit, Workflow, Verfügbarkeit und Markenbildung geht, und grafische Qualität im besten Fall auf der Ebene von Trend abgehandelt wird. In meinen Augen manifestiert sich darin eine hochproblematische Doppelmoral gegenüber gestalterischem bzw. künstlerischem Ausdruck.

CK:

Das hat in der Rückkopplung auch mit fehlender Öffentlichkeit und fehlendem Diskurs über Grafikdesign zu tun. Denn die Entscheiderinnen und Entscheider in diesen großen Museen usw. sind entkoppelt von Diskursen und gehen dann großen Agenturen auf den Leim. Das hat was mit Allgemeinbildung über Grafikdesign zu tun. Der Diskurs muss also unbedingt auf einer breiteren Ebene geführt werden.

FB:

Aber wo werden denn die Diskurse über „Manipulation“ geführt? Sie müssen doch aus dem Grafikdesign selbst kommen und auf Symposien, in Lehrveranstaltungen, in selbstgestalten Magazinen und Blogs geführt werden. Oder auf Instagram, wie auch immer. Da kann man doch nicht auf das Feuilleton warten oder auf „die“ Designtheoretiker. Die Grafiker müssen selbst diese Diskurse initiieren – und werden dann vielleicht als „Grafiktheoretiker“ wahrgenommen.

IO: Friedrich hat da absolut recht. Die Diskursimpulse müssen mindestens so stark von Grafiker*innen kommen, wie von Wissenschaftler*innen, weil wir einerseits nun mal kein instinktgesteuertes Zoogetier sind, und andererseits die Reflektion des Fliegens nicht (ausschließlich) den Ornithologen überlassen werden sollte. Mit dem zweiten Symposium „Born in the Echoes“ am 31. Mai 2019 will ich genau auf das eben gesagte reagieren. Nachdem sich im ersten Symposium Gestalter*innen der Disziplin analytisch genähert haben, kommen dann Philosophen, Soziologen, Politikwissenschaftler und Designtheoretiker zu Wort, und blicken aus ihrer jeweiligen Disziplin auf Grafikdesign.

Magazin »Lerchenfeld«

Magazin »Lerchenfeld«

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Grande Finale

Grande Finale

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Semestereröffnung 2024/25 im Zeichen des neuen Filmhauses

Semestereröffnung 2024/25 im Zeichen des neuen Filmhauses

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Sommer der Theorie

Sommer der Theorie

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

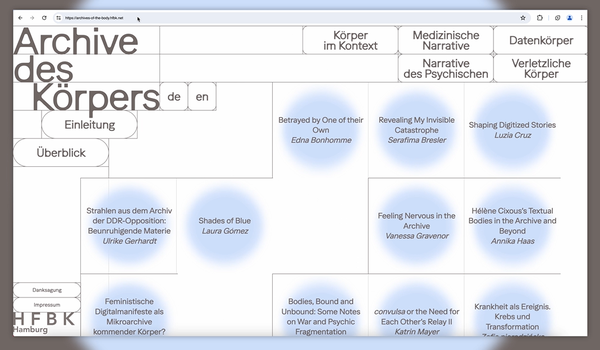

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

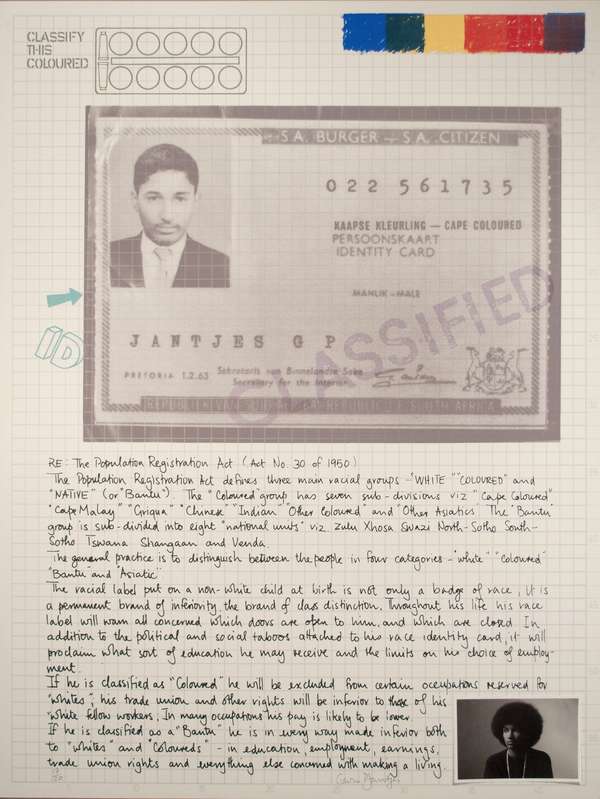

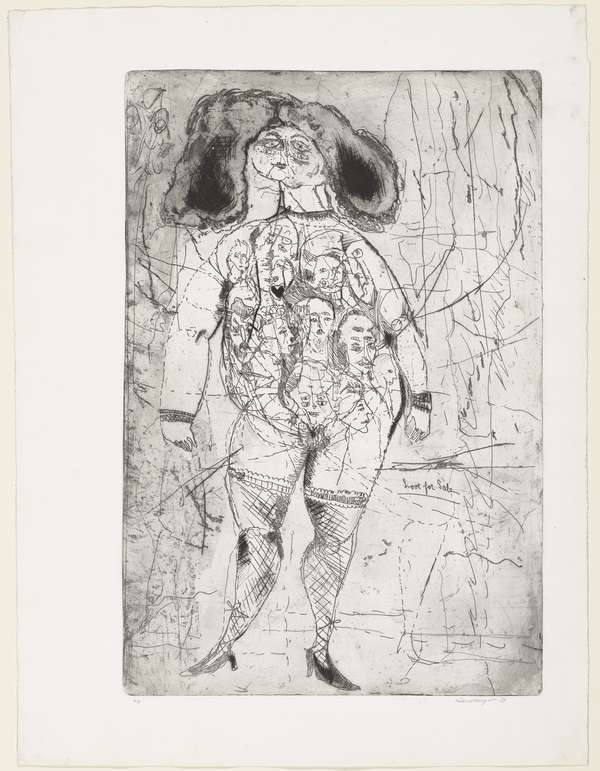

And Still I Rise

And Still I Rise

No Tracking. No Paywall.

No Tracking. No Paywall.

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Das Beste kommt zum Schluss

Das Beste kommt zum Schluss

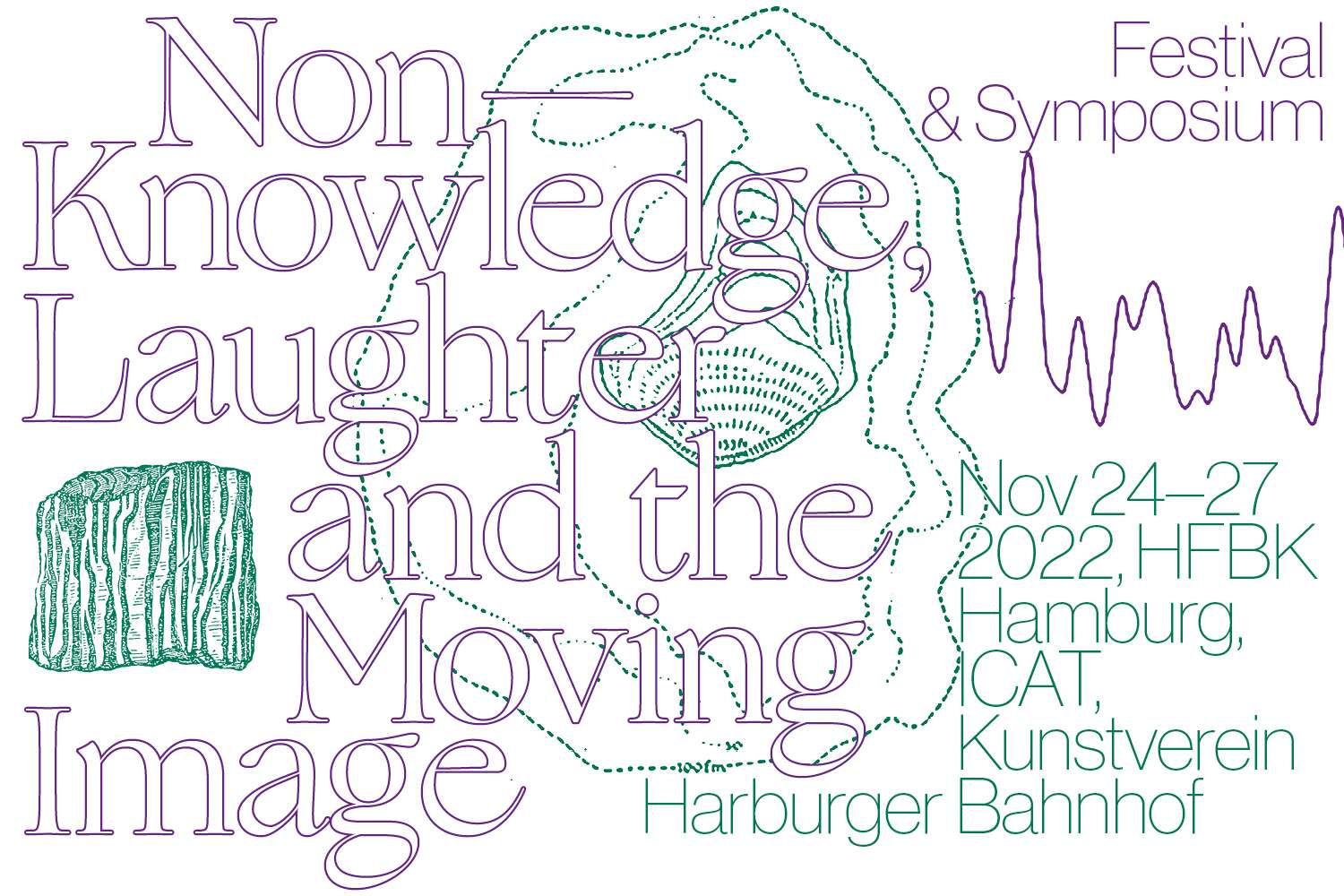

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

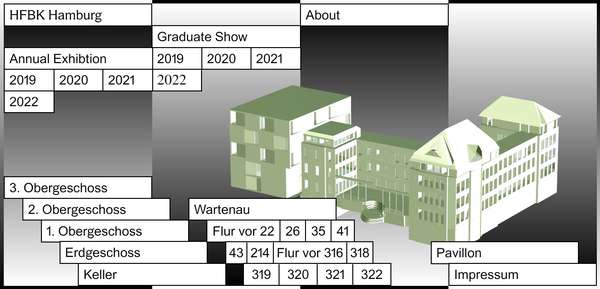

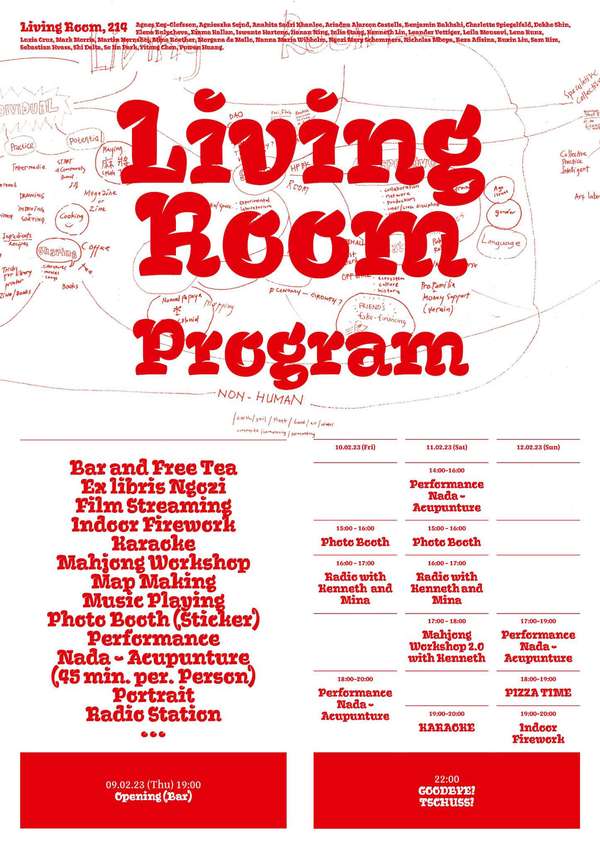

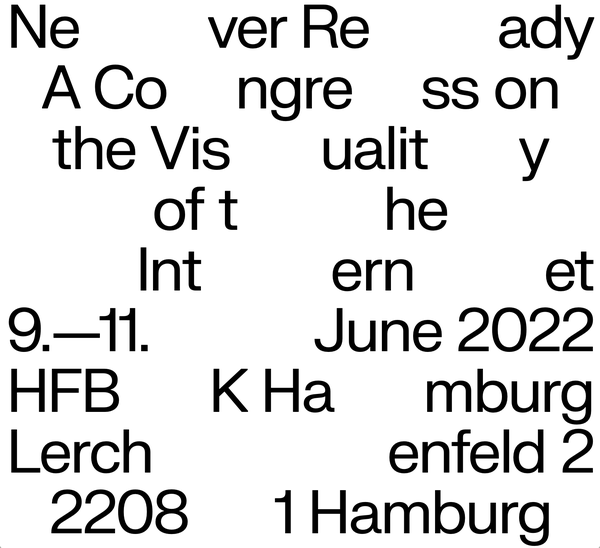

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

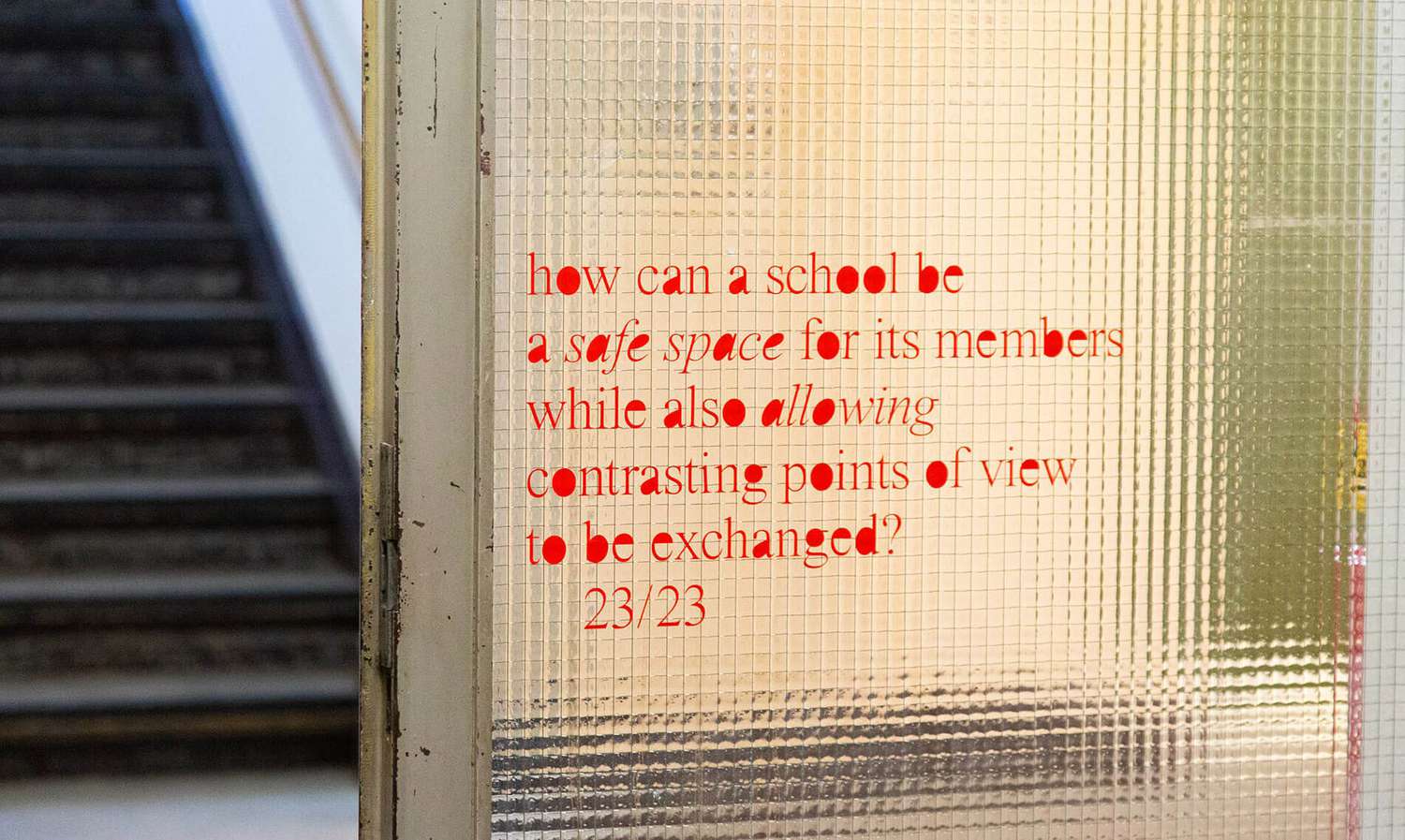

Diversity

Diversity

Summer Break

Summer Break

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

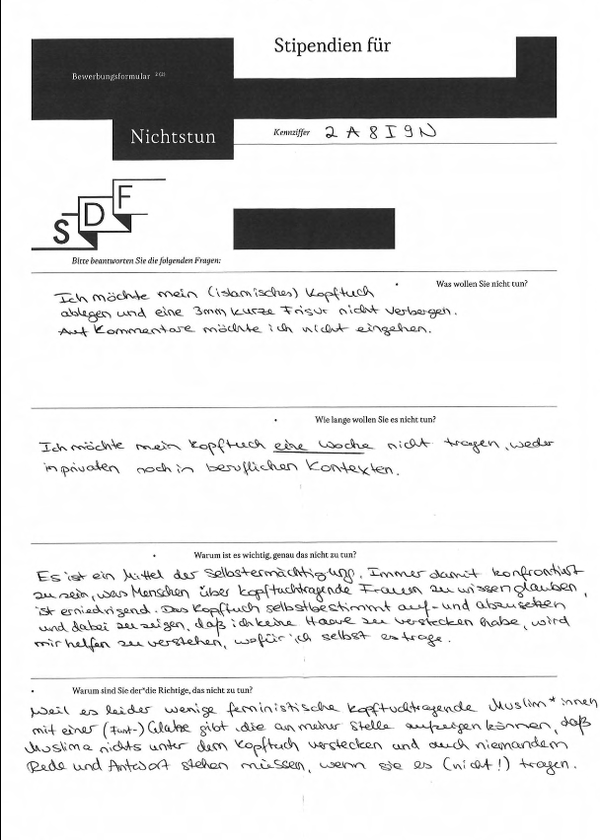

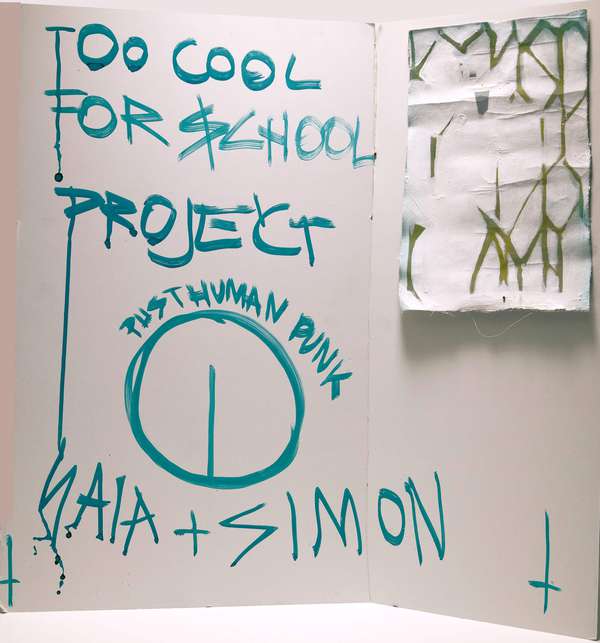

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

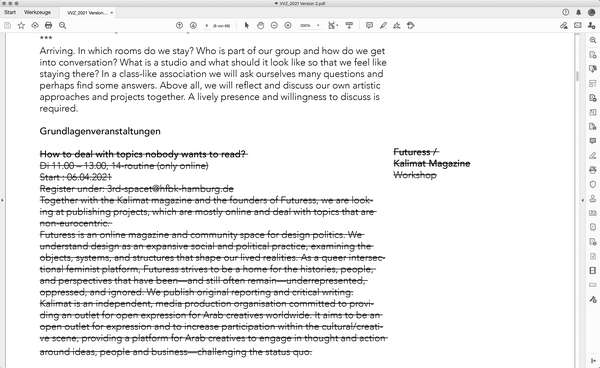

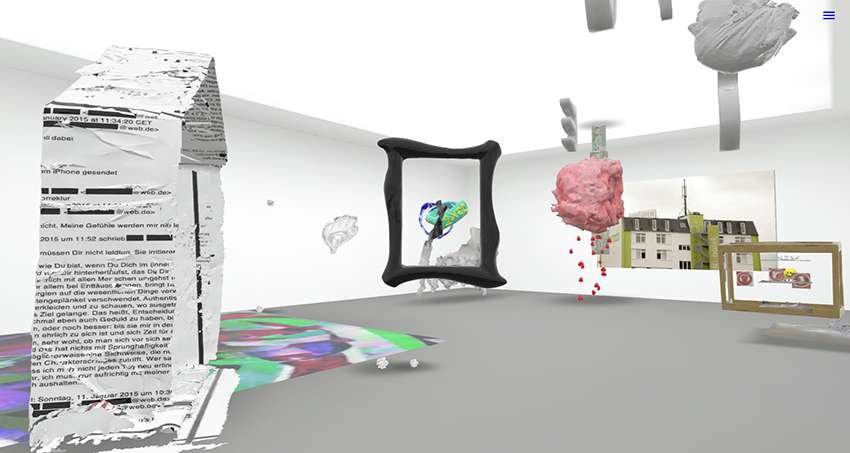

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?